(壹)天下觀念、天下體制及其稱謂之孕育和演進

(貳)「各有攸處」、「各有寧宇」與「不同同之之謂大」

(參)「天下為均」、「天下為平」與「政在生成、化成、以成眾生」

(肆)「今大道既隱,天下為家,貨力為己」,而「著治太平」、「天下為公」之嚮往無已,卻在潛滋默長否定之否定

1973年為Société Asiatique在巴黎成立150週年,並為「國際東方學家會議」在巴黎舉行第一次會議的100週年。去歲(編按:1973年)7月,第29屆「國際東方學家會議」的召開,適逢其會,故選在巴黎舉行,且相當隆重。承大會之邀,並承法國法蘭西學院暨法國科學院惠贈旅費,故能參與此次會議,自應致謝此類超國界之學術情誼。這次會議,因其規模龐大,與會者有兩千數百人之多,倒反而不易交換意見。不同小組的人很少接觸的機會。但雖如此,大家仍是互相關注的,例如於會後之去年10月,一位義大利拿波里大學的教授,P. Santangelo先生,利用其有韓國、日本之行,取道香港,特來本校探訪本人,索閱本人在會議所宣讀的論文;因而得獲良晤,暢談竟日。Santangelo教授的夫人是韓國人,他本人研究古代韓國同中國的關係;懷著中國乃一大帝國的設想,從事他的研究,但卻時時遭遇到不易理解的困惑,如像明亡之時,朝鮮王室和人民不獨是不曾表示慶幸,卻很哀傷地為亡明悼祭並服喪等等。於巴黎會後,從大會的總議程上看到拙論的提要,想到他的疑問或會於拙文中獲得解答,故有上述的探訪。去秋本人返港之後,亦時承本港學人、臺灣學人及若干同學索閱拙文,並請作此類之專題講演,可由以知悉,有關中國之為中國的再認識,甚為國人所注意。茲應本校學術年刊索稿之命,借以刊佈,當會便於同廣大的中外學人見面,以求教益。

依本文題旨所要提出的報告,原只擬以一篇萬言的論文說明之,然迨其完稿,卻已成為一本約十萬字的小書。主要的原因,當係本文所曾觸及之若干基本觀念,及其所由產生的背景,似均須予以必要的闡釋。且此類有關中國社會根柢的問題,不談則已,若要談論,似亦須作較有系統、較為深入的探討。這些工作都是很占篇幅的。

已告完稿的那本小書,借取老子五十四章「以天下觀天下」之義,另為命名作「試以天下觀中國」。承巴黎第七大學東亞出版中心之助,即將其付之印行。本刊現依可查詢的圖書資料庫,並未查獲羅夢冊先生名為「以天下觀天下」或類似意義之中文或法文單行本著作。但1972年法國巴黎第七大學確曾出版了Luo Mengce的Le paradoxal destin politique de Confucius一書(Paris : Editions Champ libre, 1972)。該法文書名,意為「孔子政治命運的悖論」,近似1981年臺灣學生書局印行之中譯本《孔子未王而王論》,而《孔子未王而王論》的法文序,篇名正是 “Le paradoxal destin politique de Confucius”。1 唯以時間過近,不及於本會會前印出,故乃依照原來的題目,先為提出一篇簡略的報告,敬請大會同仁惠予指教。

(壹)天下觀念、天下體制及其稱謂之孕育和演進

就其政治形態和內涵來看,中國社會從其雛始的時代起,似即應稱其為一個多種姓而又超種姓、多邦國而又超邦國的大社會。

這裡的所謂大,卻不同於古今〔以〕來一般大帝國(empire)之為大,剛剛相反,於其締造原則、組織體制和意識形態的各方面,均迴異於一般的大帝國。如以中國之傳統術語稱道之,當曰:中國社會乃一天下形義的大社會。「天下」云云,可以蓋括本文出現「蓋括」、「概括」兩種用法。作者用「蓋括」,有完全覆蓋、籠總囊括在內之意(見下文),而與「概括」之意不盡相同;後者語意比較模糊。本刊分別維持原字。2 它所賦具之特形特義。

有關帝國的史實,早為大家所熟知;中國之為中國,也不是一個單一民族的民族國家(National State),甚易辨認;均無待於作者辭費,在這裡作不必要論述。於本文只擬從事於一個主顯的探討和闡述:中國社會乃一天下形義的社會。希能從其傳統性之締造原則、組織體制、及其政治哲學等等的探討和關釋中,說明中國之為中國。

探討和闡釋云云,在意味著,於此主題希能達致較為深入的論述;當不是說,視中國社會乃一天下形義的社會,需要先作一番顯微放大的工作,始可捕捉到一點點的影跡。事實上,其易見易識,正如近名山而居者開門推窗即可見巒脈之延伸逶迤,氣象萬千。只須吾人對於虞、夏、商、周等四代三王時代之社會史亦政治史作一鳥瞰,便不難於察覺,於中國之為中國之自我稱謂的遞變中,即自成一秩然有序的成長之序,反映著中國社會之為一天下形義大社會的演進過程,由孕育而滋長而成立。若我們依其史序而分述之,可得四個階段,亦即四個層次:

(一)九有、九牧、九坶階段;

(二)多方、萬方、萬邦階段;

(三)四海、四晦、四海階段;

(四)天下、禹迹、禹宇等等稱謂的出現,當即天下觀念及其形制之已告奠立。

「九有」的首先出現,約在中國有史之初的虞夏之際,亦正中國古代社會由其前此的氏族社會時代轉入於政治社會時代之始。

這裡為本文所提出之「九有」云云的「有」字,不作有無之義的有字解,而乃為古代中國雛形邦國的專稱。「九有」云云的「九」字,亦非時義七、八、九、十之九,原為古人稱述多數之極稱。此「九有」云云之為義,就是結合為數眾多的邦國而成為一個巨型的聯邦或邦聯之最為古老的古稱。有關「九有」的傳導,兩見於《詩經》,一見於《國語》,並兩見於《墨子》,兩見於《荀子》。為古代典籍所曾保存下來之有關「九有」的語彙,迄至今日仍甚豐富而多姿。於《毛詩》〈長發〉一詩之內,後半篇稱「九有」,而前半篇則稱「九圍」。《毛詩》之「九有」、「九圍」,於《韓詩》作「九域」,而於《逸周書》作「九隅」,《緯書》作「九囿」。此「九有」,亦即《左宣三年傳》「貢金九牧」之「九牧」。《荀子》〈解蔽篇〉「九有」與「九牧」互言為用。「九牧」之「牧」,《詩》〈大明〉作「坶」;《尚書》「牧野」並作「坶野」。是「九牧」並作「九坶」。這類之歷史性的印迹縱橫,自在有力地說明著,「九有」體制的大社會之確曾出現並存在於中國的上古時代,且為古人之所樂於引述稱頌者。以上各書以及後面提及的《論語》,主要內容皆為先秦著作,反映的皆是戰國(含)以前的中國政治與社會。

《詩經》或稱《詩》,為中國最早的一部詩歌總集,經孔子刪定後收集了西周初年至春秋中葉(前11世紀至前6世紀)約500年的詩歌305首(扣除有題無詩的笙詩6篇),因此亦稱《詩三百》,作者絕大部分已無可考,傳為西周庸國人尹吉甫所採集,孔子編訂。傳至漢初,有魯人申公、齊人轅固、燕人韓嬰、毛氏等四家版本。其中韓嬰《韓詩外傳》所傳,為今文《詩》;《毛詩》或後文所稱的《毛傳》,為西漢魯國毛亨(大毛公)和趙國毛萇(小毛公)所輯所注的古文《詩》,也就是現在流行於世的《詩經》;其餘二者則已不存。現存的《毛詩》每篇都有一個題解,叫做「小序」(見後文),其作者有子夏說、毛公說等,尚待進一步考證。本段提及的〈長發〉一詩,即出自毛版《詩經.商頌》;〈大明〉一詩,則出自毛版《詩經.大雅》。

《書》,或稱《尚書》;《逸周書》性質與《尚書》類似,都是周朝誥誓辭命的記言性史書、文獻彙編,敘事上起周文王、武王,下至春秋後期的靈王、景王。《逸周書》本名《周書》,隋唐以後亦稱《汲塚周書》,但舊說係孔子刪定《尚書》後所剩,為《周書》的逸篇,故稱;今則多認為此書主要篇章出自戰國時期。

《緯書》,為漢代方士和儒生依託今文經義以宣揚符箓、瑞應、占驗之書,因其乃相對於儒家「經書」的神學之說,與經義不一定真有關係,故稱。

「左宣三年傳」指《左傳.宣公三年》。《左傳》,全稱為《春秋左氏傳》,為春秋時代魯國人左丘明為注孔子《春秋》所作,故稱。3

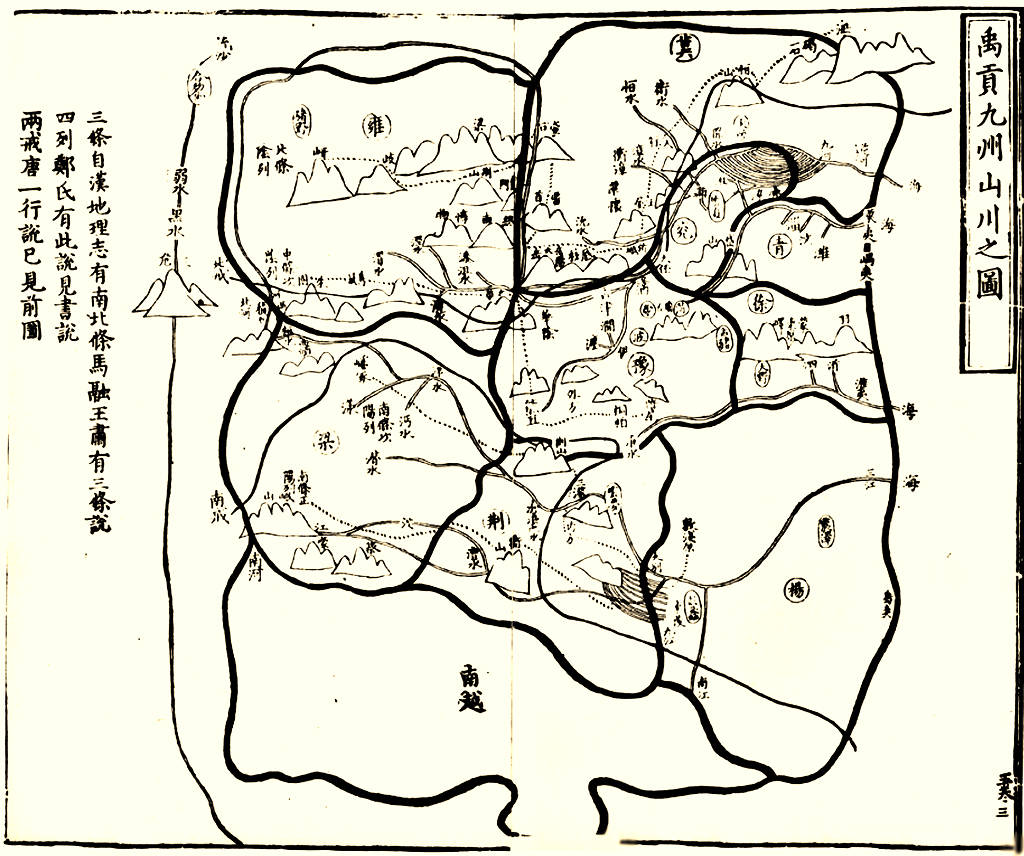

禹貢九州圖,南宋淳熙十二年(1185年)雕版墨印

聯合眾多的邦國,亦即眾多的種姓,而成為一個超種姓超邦國之「九有」式的聯合體,自屬中國第一王朝,若夏王朝者,對於中國歷史所曾作出之巨大供獻。然而,以歷史看歷史,尤為難能可貴的,隨著夏王朝的歿落,商王朝的代興,前此為夏王朝所締造所領導的那一個「九有」形制的大社會,不僅是未曾遭受到任何的破壞,且並獲致進一步的擴大和推進。這樣,於中國社會之演進途次,也就一再地出現大而更大的新局面:

由「九有」而「多方」、「萬方」,而「四海」。

「萬方」云云並見於《詩》、《書》兩經,及《論語》、《墨子》之引述《〔尚書.〕商書》。「多方」頻見於甲骨ト辭,《尚書.周書》並以「多方」二字作為一篇重要文誥的篇名,用以誥訓殷商世界的貴族和人民。「萬方」當即「多方」之義譯。

從較嚴格的觀點來看,商人用「多方」的名稱以稱道他們所繼承所擴大的「九有」,其思路,仍是襲用「九有」云云的命名法。此類的命名法是相當原始笨重的,只是用算術之加法把眾多的單位加起來,使其成為一個龐大的數目字,用以作為一個政治組織的名稱。正同我們今日的聯合國命名一樣,是用Unite這個字,把眾多的Nations加起來,成為一個名辭,成為一個名稱,借以顯示之。

但是到了中晚殷,約當殷王武丁之世,有關中國社會之為一個大社會的形義的覺解,已獲致顯著的推進。由於「四海」或「四海之內」云云這個新觀念、新稱謂的出現和應用,一個相當簡明而確定的整體觀念、領域觀念,亦即萬方雖異,然卻同處一宇而為一體的觀念,已由之呈現。

至堪慶幸的是,數百載後,待至殷商王朝的歿落,周王朝之代興,前此為夏、商兩代所經營的文明世界,若彼由「九有」而「萬方」,而已及於「四海」者的大社會,不只是仍未遭受到任何的破壞,且並獲得更大的擴大和推進。於殷商的「萬方」之外,又投入了三個或四個的小世界,如像為周人所開闢、並為其七個同盟國所歸向的「西土」,「南國」之荊蠻,「大東」之徐方、群舒,以及戎狄之宇和戎狄之族,進而締建一個其大無外的世界。

與此相應地,到了這時,一種更具蓋括性的觀念和稱謂,若「天下」云云者,亦即應運而出現。就中國社會之為一多種姓而又超種姓、多邦國而又超邦國的大社會來講,為「天下」云云所蘊涵之形與義,較之「四海」云云尤為具備蓋括性。「四海」或「四海之內」云云,固已顯示百姓千族和萬國之為一社會的、政治的、亦地理的整體,其四周,則為大海茫茫的海水之所界際。而「天下」云云之形與義,則只同上天或天上相對待,其為一個領宇、一個世界也,已無任何的界際,乃一其大無外、亦無遠弗屆之整個的「人間世」。

如以今日吾人所具之有關古代世界的知識,來批判西周時代中國古人的設想,自不容不視其有失正確,因為周人所想像的天下,並不能蓋括當時之實存的世界。然若意及這是三千年前的往事,遠於彼時,周人之能有若此寬闊的胸懷,而並有志於全人類的凝鑄,不再分「此疆爾界」似亦屬難能可貴的事情。

(貳)「各有攸處」、「各有寧宇」與「不同同之之謂大」

一

識中國社會在古代乃一天下形義的大社會,及其孕育、演進、成長之序,自會發吾人的深思:此類社會之能出現於往古,且歷久不衰,不會是事出偶然,無其特因特故者,當必有其所以能夠如此者的道理在。我們或應回過頭去,來追問一個甚為基本的問題:它之能夠出現並存在,所遵循的道路和道理又究屬何道、何理?

一般人總是喜歡講,太古之事滅矣,古史如霧如煙。吾人居夏后之下后,君。「夏后」指夏禹;「夏后之下」指夏朝以降。後文的「夏后王朝」,指夏禹開啟的夏朝。4 者四千有餘歲,欲知其故,似已屬不可能的事情。然而,事實上,並非如是。吾人固不能直接地返還於往古,由吾人自己的目見耳聞而知之,然卻不是不可能通過古人之知而知之。事之殊不尋常者,當我們注意到,《春秋襄公四年左氏傳》即《左傳.襄公四年》。5 所傳之有關晉大夫魏絳同晉悼公論政所及的夏史,即可由之知悉,於西周盛世,周王朝的宮闕曾經鍥刻著「虞人之箴」,以作其王朝的虞人的官箴「虞人」指周代掌管山澤、田獵之官。

原文「昔周辛甲之為大史也,命百官,官箴王闕」中,「闕」有二解,皆可通:(1)音ㄑㄩㄝ,同「缺」,過失、缺漏,即,大史號令百官,每官各為箴辭以戒王過,若箴之療疾,故名為箴辭。官箴,各以其官所掌而為箴辭。虞人掌獵,故以獵為箴。(2)音ㄑㄩㄝˋ,宮門外兩邊供瞭望的樓臺,中有通道;引伸為宮門,或泛指帝王居住的地方。羅文採後者。6 。當我們再進而注意到此「虞人之箴」的自身,只須閱讀其前半篇之七句箴銘,即會使吾人為之驚喜無已地發現,前於西周之前的千餘年,夏后王朝用以締造「九有」,而並獲得成功之夏道或禹道。

刻於西周王闕之上的「虞人之箴」的前半篇,是這樣的七句箴言:

芒芒禹迹,畫為九州,經啟九道:民有寢廟,獸有茂草。各有攸處,德用不擾。

要了解這七句箴文所曾透露的重大古秘,亦即夏后王朝之為第一王朝也,其對古代中國及其人民所曾作出了甚麼供獻?則於這段箴文中的若干古語古義,或須先作一點必要的闡釋。所調「民有寢廟,獸有茂草」之「民」,當係諸不同之種落、百姓、千族及其構成分子的總稱;「寢廟」云云,為各族宗神、領袖人物的住居之所,並為百姓千族所需要之個別的生存領域和生活資料的概括。而「民有寢廟,獸有茂草」之「獸有茂草」之「獸」,非真鳥真獸之謂,也尚談不到後世儒家所演繹出來之「仁及鳥獸」的鳥獸,乃係處於圖騰階段的氏族,屬於各個圖騰團,崇拜某某圖騰鳥、圖騰獸的獸民。「茂草」云云,非飼養牛羊之草原和青草之謂,亦正各個圖騰區域及其豐裕的生活資料的隱喻。此外,「各有攸處」的「處」字,有「居也」、「歸也」、「安也」,以及「各得其宜」之義。「各有攸處」的「攸」字,有「所也」、以及「寬裕」、「自然」和「自得」之義。

識此之後,再合「芒芒禹迹,畫為九州,經啟九道」之言而通讀之,則為大禹所實施之民族政策、民族路線、政治原則,以及其所要締造的社會規模,已是如何突出地呈現於吾人的面前。那就是,那時的夏人要以他們所知的世界為範圍,他們所能接觸到的人群為對象,統統地組織起來,成為一個有秩序的大社會。而此類的秩序,卻不是一個大制小、強治弱的秩序,被征服者屈服於征服者的威勢之下的秩序;剛剛相反,而乃和平寬闊,一個無征服、無侵略、無戰爭的秩序,一個足以保證大、小、強、弱之均能獲其安全,各適其適的秩序。

為此「民有寢廟,獸有茂草。各有攸處,德用不擾」云云四句箴言所勾出之民族路線、政治原則,亦即古人所稱的夏道者,迄至今日,偶一接觸,仍覺其光芒萬丈。其在上古,自無怪其能極其廣泛地觸發諸不同之種落、百姓、千族、兆民的嚮往,於「九有」一體大社會之能組織成功,起著決定性的作用。若我們能作較深入的理解,或不難於體會到,此「民有寢廟,獸有茂草。各有攸處,德用不擾」云云之為義,當不止於其為一個大原則、大道理,實不啻一座巨大無倫之政治暖房或民族溫床,瀰漫著氤氳煦嫗的氣氛和功能。此所以於彼中國歷史破曉之初始,一個多種姓而又超種姓、多邦國而又超邦國的巨型聯邦,若「九有」者,即告孵育而誕生,且並能獲得適當的哺乳和飼養。

二

繼夏王朝而起的商王朝,既然是把夏王朝所締造的「九有」像祖產一樣地繼承下來,而並予以擴大並推進,由「九有」而「萬方」、而「四海」,則他們在此類大社會之維持和擴建方面所實施之政治原則、民族路線,亦自必有其優長處。因為書缺有間,固已不能得知其詳,然而於《詩經.尚頌》〈殷武〉篇,迄今仍可讀到殷人之這類的祖頌:

天命多辟,設都于禹之迹。

《毛傳》「辟,君也」。此「辟,君也」之「多辟」,當指多邦之君,而為「多邦」亦即「萬邦」之個別的代表者。所謂「天命多辟,設都于禹之迹」的「禹之迹」,當與「芒芒禹迹」之「禹迹」同意義,亦即中國大地、中國世界之別稱。而「天命多辟,設都于禹之迹」云云之為義,亦實等於鄭重聲言,世界者萬國之所公有,而非某一種落、某一族姓之可得私有或壟斷。這亦自在說明著,殷商之民族政策,仍是沿著「民有寢廟,獸有茂草。各有攸處,德用不擾」的路線前進著。

單就時間來看,周王朝之與夏朝,較之商王朝之與夏王朝,自屬較為隔遠者。然若就政治思想、民族路線作考察,則卻非仍是如是者,周王朝之接近夏王朝,似遠在商王朝之上。

我們生於夏王朝之後者四千有餘歲,仍能很明確地知悉夏王朝或大禹者之政治原則、民族路線,若為「虞人之箴」之所綱要以陳者,正因其受到周王朝之尊崇,把它列作王朝的官箴,以垂示典範之故。唯其如此,直至春秋時代,一個霸主之國,若晉國者,執政大臣之論政,尚能如數家珍一般地把它徵引,以作其立論的根據。

於此之外,若是我們由《左傳》而及於《國語.周語》,當會進而了然,為「虞人之箴」所傳述之夏道夏政,其在西周,不只是居於箴銘化的真言地位,更重要地,於周人之天下經營、天下締造之極其實際的政治活動中,仍是主導一切的主導者。〈周語〉曾有這樣的記事:

初,惠后欲立王子帶,故〔以〕其黨啟狄人,狄人遂入周。王(周襄王)〔乃〕出居〔于〕郟,晉文公納之。晉文公既定襄王於郟,王勞之以地;辭,請隧焉。(韋注:隧,六隧也。掌供王之貢賦。惟天子有之,諸侯則無也。)

王不許,曰:「昔我先王之有天下也:規方千里,以為甸服,以供上帝山川百神之祀,以備百姓兆民之用,以待不庭不虞之患;其餘以均分公、侯、伯、子、男,使各有寧宇,以順〔及〕天地,無逢其災害(順依山川形勢,民族風物之自然,劃定範圍,歸屬於應得的種落或邦國,且並另為法定之以封建的形式,以避免鄰族鄰邦之干擾,起爭奪的災害。作者譯注),先王豈有賴焉(賴、利也。言周之先王不獨占而專利之)?」引文出自《國語・周語中》〈襄王拒晉文公請隧〉,敘述635BC王子帶為奪襄王權,令周大夫頹叔、桃子引狄師伐周的兄弟鬩牆事件。襄王與王子帶皆周惠王之子。依《左傳.莊公十八年》,兄弟皆為惠后所生;《史記・周本紀》則認係異母兄弟,襄王母早逝,惠后生叔帶。襄王被迫出奔,獲晉文公保護,文公並最終擊退王子帶,助王返京復位。襄王擬割王畿之地犒賞文公勤王有功,但文公輕視周王室,謝絕,改而要求賜以天子規格的葬禮或越份的土地專占專利權,故有這段對談。襄王終以尊尊親親的周禮大防,成功迫使文公不敢越份要求。

「隧」有二義。(1)隧葬。《左傳.僖公二十五年》﹕「晉侯朝王。王享醴,命之宥。請隧,弗許。」杜預注:「開地通路曰隧,王之葬禮也;諸侯皆縣柩而下。」古代天子葬禮有隧道(全係地下道),諸侯有羨道(地到而露出地面)。(2)即此處羅文所採的韋(三國時期吳人韋昭)注:隧,遂也。按,周代商後,依尊尊親親的原則,在宗藩關係上延續「五服制」,見註9;在王畿的區域劃分上,依統治關係採「國野鄉遂制」──王畿的「國」包括都城及其周圍的「郊」地,都城外、「四郊」之內設有以血緣為紐帶的「六鄉」;郊外則為「野」,包括農民居住的「六遂」行政區劃,以及卿大夫的采邑(稱「都鄙」)所在。各諸侯國格局類同,但規格較低。衡諸《國語》本段文字由文公請隧到襄王論理的脈絡,第二義或更契合原意。7

此事發生於春秋時代的初中葉。因東遷之故,那時的周王朝早已喪失了它的邦基千里的王畿,困處於東都洛邑的一隅,所有的土地已極有限,然仍不惜割出一塊血肉一般的土地以賞有功,但卻拒絕有損王制的請求。從這裡,我們可以達致兩項重大的理解:其一是,此「昔我先王之有天下也,……使各有寧宇」云云的說教,乃係一項久為大家所共知共尊的大原則的重申,周襄王用以壓迫晉文公之受地而不再請隧。其二是,如我們尚未忘記前所討論的「虞人之箴」,當可充分了然,此「昔我先王之有天下也,……使各有寧宇」云云之為義,當正係從「芒芒禹迹,畫為九州,經啟九道:民有寢廟,獸有茂草。各有攸處,德用不擾」云云的思路而來者。

達此之後,合《國語.周語》和《左襄四年傳》而通讀之、慎思之,當可了悟,一前一後,周襄王借「使各有寧宇」的說教以教晉文公,和晉大夫魏絳借「各有攸處」的說教以教晉悼公,當非各說各的而為互不相關者。略事向上推朔,即可了然,前此之夏道夏政,於西周時代,似不只是予以繼承,予以充擴,且能作出更為靈活的運用,得心應手,已化為周人之周道周政。

析而言之,或更清楚易解,有了「使各有寧宇」的周道,自會制訂出「懷遠柔邇」云云之懷柔周政。有著「遠人不服,則修文德以來之;既來之,則安之」之賢明的周政,故能招徠一個整個的天下。既來之,則安之,終於西周的盛世出現了一個「五服」體制的天下。

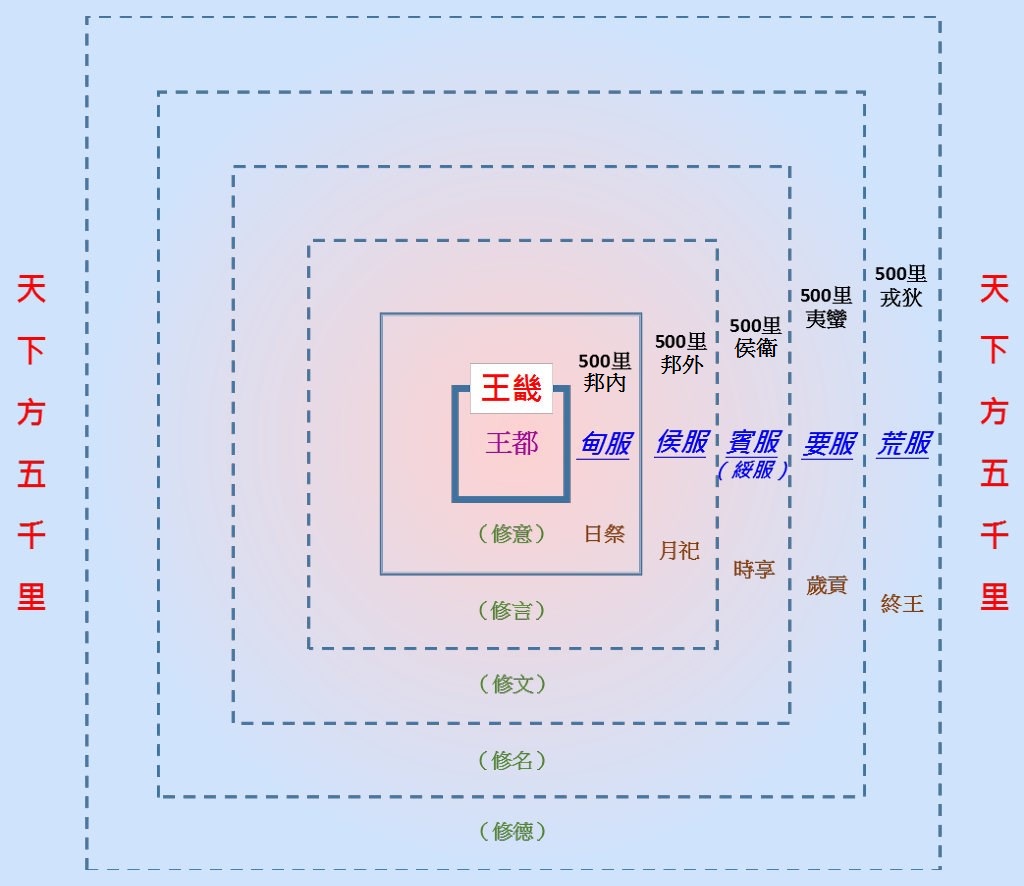

有關西周時代的「五服」制,固已為《禹貢》作者所改纂的五服制,及《禹貢》注疏家所作的注疏所淆亂,然《國語.周語》及《荀子.王制篇》尚仍保存其比較可靠的輪廓。據考證,《尚書.禹貢》可能為戰國時期託名大禹之作。此處說各典籍對於「五服」制的描述混淆,係因各自流傳的五服在名稱、內容上多有歧異故。但其基本輪廓一致,則是確定的。8 見於《周語》,為祭公謀父所傳導的五服制,是這樣的一種制度:

先王之制,邦內甸服〔,邦外侯服〕,侯衛賓服,夷、蠻要服,戎、狄荒服。甸服者祭,侯服者祀,賓服者享,要服者貢,荒服者王。日祭、月祀、 時享、歲貢、終王(韋注:終、終世。朝嗣王,及即位而來見),先王之訓也。

有不祭,則修意(意,志意。圻內近,知王意);有不祀,則修言(言、號令);有不享,則修文(文、法典);有不貢,則修名(信於名,則上下不相干也);有不王,則修德。序成而有不至,則修刑。於是乎有刑不祭,伐不祀,征不享,讓不貢,告不王。於是乎有刑罰之辟,有攻伐之兵,有征討之備,有威讓之令,有文告之辭。佈令陳辭,而又不至,則增修於德而無勤民於遠,是以近無不聽,遠無不服。引文出自《國語.周語上》〈祭公諫穆王征犬戎〉。該文敘述周穆王為炫耀兵威,想以「不供時享」為由征討犬戎。卿士祭公謀父遂先以先王以德服人,諫阻其窮兵黷武,繼而說明要求位居「荒服」的犬戎提供「賓服」的時享,實有違「五服」制,討伐即師出無名。

西周的「九服」,基本延續此前已有的五服制而更細分,故仍泛稱「五服」,是規範周天子(天下共主)與各封國、周邊各族群之間朝貢關係的制度,大致按彼此的地理、文化與血緣距離遠近,來決定朝覲、納貢、祭祀的頻率和規格。距離王畿越近者,朝貢關係越緊密;關係最遠的「荒服」,則只在故天子崩殂、新天子登基時前來弔賀,故頻率為終其世代的「世」,稱為「終王」。

引文中,修「名」:尊卑職貢之名號。「讓」不貢:譴責。「告」不王:以文辭告曉。有刑罰之「辟」:法律。勤民:勞民。9

五服制之所以能夠包容一個天下而為一種天下型體制者,當因在權利和義務的分配方面,其與古〔往〕今來之大帝國判然有異,是走著兩條截然不同的路線。於不同的種落姓族的關係上,古〔往〕今來大帝國之所取,是征服者和被征服者相對峙,權利與義務之分配,則為一種鐵律所支配:屬於征服者的族類,權利多而義務少。甚而可以說是,前者壟斷了權利,而後者獨負其義務。剛剛相反,為五服制所結構的天下體制,於不同的種落姓族關係上,乃一領袖成員和一般成員和合共處的局面。權利與義〔務〕的分配,為另一類的原則所規定:屬於領袖成員族類的群體或邦國,義務多,責任重;而於其他族類的成員,則卻視其文化程度之高低、經濟能力的榮枯,以及其同諸夏關係之親疏,而遞差其責任和義務;景況低劣、關係疏遠之族屬,則不責以任何的責任或義務,且並予以必要的輔助。更為基本的基念是,不管大小或強弱,不得侵擾其鄰族鄰邦,亦不受其鄰族鄰邦的侵擾,而在處理其己族己邦的事務和政務方面,有其自主和自由,各寧其宇,各適其適,卻為中央政府所保證。中央政府之有力保證,就是以「耀德而不觀兵」的「德」與「兵」來支持此類的制度和秩序「先王耀德不觀兵」,同出自上引《國語.周語上》〈祭公諫征犬戎〉,見祭公謀父對周穆王的勸誡。耀,明也。觀,示也。10 。

此類「嚴以律己,寬以待人」的反等差,若似殊不現實,且甚為參差不齊者。而實乃以「不齊之齊」來掌握遠而且大的大現實。正是此類的「不齊之齊」,卻為整個的天下建立起來一個秩然有序的「大齊」。此秩然有序的「大齊」,也就為「各有寧宇」的理想之能付之實施者,提供了必要的基礎。

天下秩序之為一種秩序,天下體制之為一種體制,其適於適應客觀現實之複雜性,而不將其自身界定於某一類型的定形化,當尚不止於上述之五服制。我們還應進而知悉另一面的重大史實。那就是,一方面,周人在儘可能地強化其「王者無外」的哲學,如像《詩經》〈時邁〉及〈北山〉之所肯定者:

溥天之下,莫非王土;率土之濱,莫非王臣。引文出自《詩經.小雅》〈北山〉。溥:通「普」,廣大而周遍。《爾雅》:「率,自也。」自土至濱,即四海之內。

另,《詩經.周頌》〈時邁〉一詩,是周武王伐紂克商後,周公為武王巡狩四方、祭祀山河所作的樂歌。其中「時邁其邦,昊天其子之,實右序有周」,大致是說武王巡視的萬邦諸侯都是皇天之子,共同助佑著有周。「明昭有周,式序在位。載戢干戈,載櫜弓矢。我求懿德,肆于時夏,允王保之」,大致在歌頌周代商後,能發揚光大有周先祖的光輝功業,封建諸侯,收起干戈弓矢,偃武修文,最後並自我期許追求德治天下,以保天命。(由於歷來各注本對〈時邁〉的斷句、字義、詞義多有分歧,本刊僅作「大致」解。)11

然而,另一面,他們卻又鄭重承認並公開宣告,此「王者無外」的王者,卻應有其「不臣之客」。《詩經.周頌〉之〈有客〉、〈有瞽〉二詩,即是歌頌王者之客──殷商之後的宋國封君,若微子者。「不臣」而為「客」,指對周天子不以君臣之禮、而以賓禮朝覲。〈有客〉是宋國微子啟(商紂王的同母庶兄,受封於微而爵為子)來朝,周王設宴餞行時所唱的樂歌,內容可見周代對殷商後裔之寬宏,待客禮遇之隆重。〈有瞽〉則是描寫有客來朝的賓禮中,王室樂隊演奏的壯觀場面。據《周禮.春官.序官》,周代有選用盲人擔任樂官的制度。在周代的政治生活中,樂具有特殊重要性,而且往往與禮密切關聯。12

稍前或稍後,且並增而益之,上及於殷商王朝之前的古帝王,若夏后氏、有虞氏之族,而形成為一種極其特殊的制度,稱之為「三恪」。三恪即「三愙」。「愙」為「客」字的古體。所謂「三客」者,即是前於周王朝的虞、夏、殷商三王者之後,各封以國土,然卻不列於周王朝的臣屬之列,讓其各居客體之位。因其居於客體之位,故可於其封疆之內,仍然使用王者之禮樂享祀他們的祖先,並奉行他們各自的正朔。

此不啻天下之內還有天下;王朝之內還有王朝。

吾人的掘發和探討來到這裡,無待再進,似已足以識辨,為周人所辛勤締建之天下秩序,亦即其天下體制者,殊不尋常,不只是極複雜錯綜之能事,且變化不居,以適眾適。若諸圓異形並異體,但卻環拱著一個能夠放射引力的熱核,而成為一個有其中心和重心的大圓。

然而此類的史實,其與吾人時代的思路,或不無嚴重的歧異存在著。由於此類史實與今世的見聞甚為陌生之故,或不只是不易為吾人之所欣賞,且會遭到輕蔑之睥睨,視其為一種七拼八湊之湊合,稱不起其為一種什麼秩序,更稱不起其為一種什麼體制者。

若是我們作如是觀,那恐怕是我們錯了。質之史實,或應作這樣的理解:此類天下秩序之若似不成其為秩序,此類天下體制之若似不成其為體制者,正因其非一低級的秩序、低級的體制,而乃一高級的秩序、高級的體制之故。此類之天下秩序、天下體制者,實乃一自成秩序的秩序,自成體制的體制:

其一面,固然是眾異畢陳;

而另一面,則卻已合眾異而為一同之大同。

此之為說,當非出於吾人之想像,而曲為之說。事實上,中國古人遠在春秋戰國之前,即曾達致此類的自覺。中國古人之視此類天下秩序之為一高級的秩序,此類天下體制之為一高級的體制,早已有他們的特寫特介。最足以傳其神貌者,當可以如下所列的四句古語代表之:

斬而齊,枉而順,不同而一:夫是之謂人倫。

這幾句古語曾數度為荀子所引用。一見於〈榮辱篇〉,一見於〈臣道篇〉。在這裡,或須略釋這四句古語的前三句。於《荀子》〈榮辱篇〉,楊倞注云「斬而齊,謂強斬之使齊,若漢書之一切者。枉而順,雖枉曲不直,然終歸於順也。不同而一,謂殊途而同歸也。」楊注,似均未達古義,而於斬字之解,失之尤甚。「斬而齊」之「斬」,雖只是一個字,然而,解與不解卻關係著一個極其重大的觀念之能不能隱而復明。糾正楊注的謬誤,有待於清代學人,若劉(抬拱)、王(念孫)、王(先謙)等人的努力。於《荀子集解》,王先謙引劉抬拱之解曰:

斬,讀為儳。《說文》:儳,儳互不齊也。《周語》:冒沒輕儳。韋注:儳,進退上下無列也。言多儳不齊,乃所以為齊也。《說文解字》這段文字的斷句,可見的有「儳,儳互不齊也」、「儳,儳互,不齊也」,或「儳儳,互不齊也」,總之,「儳」字解為不齊。冒沒:冒昧。輕儳:沒有長幼之分。13

又引王念孫之解曰:

《僖二十二年傳》:鼓儳可也。注云:儳巖未整陳,義與此同。儳而齊,〈正名篇〉所謂差差然而齊。《左傳.僖公二十二年》記載,冬十一月,宋、楚大戰於泓水。在楚軍還沒完全渡河而陣列未齊之時,以及後來在楚軍行經關塞險阻而無法展開陣列之際,領導宋軍的宋襄公皆因其殷商王室後裔身份而拘泥正道,喪失制敵先機,致宋慘敗,自己也負傷。事後宋大夫子魚批評襄公不知兵,告訴他「鼓儳可也」,意即趁著敵方未及擺開陣勢之際擊鼓以攻,當然可行。

《荀子.正名篇》:「君子之言,涉然而精,俛然而類,差差然而齊。」14

劉王之解,甚得「斬」為「儳」字的借字之訓。「枉而順」云云之為義,約與老子「曲則全」之語句同訓。而此「不同而一」之為說,當正可和《莊子.天地篇》「不同同之之謂大」,「有萬不同之謂富」之說相映輝。老子《道德經》第二十二章:「曲則全,枉則直;洼則盈,弊則新;少則得,多則惑。是以聖人抱一為天下式。」

《莊子.天地篇》:「夫子曰:『夫道,覆載萬物者也,洋洋乎大哉!君子不可以不刳心焉。無為為之,之謂天;無為言之,之謂德;愛人利物,之謂仁;不同同之,之謂大;行不崖異,之謂寬;有萬不同,之謂富。故執德,之謂紀;德成,之謂立;循於道,之謂備;不以物挫志,之謂完。』」15

事實上,為荀子所引古語「斬而齊,枉而順,不同而一:夫是之謂人倫」云云之為說,也正可以莊子「不同同之之謂大」云云的一語蓋括之。

「不同同之之謂大」,堪作天下秩序之為秩序,天下體制之為體制者,最佳的寫照。綜上,「斬而齊,枉而順,不同而一」的意思,就是讓彼此不齊、可能相互抵觸的各方,都能在天下體制的大框架下相適而有序共存。16 (待續)

→下一篇