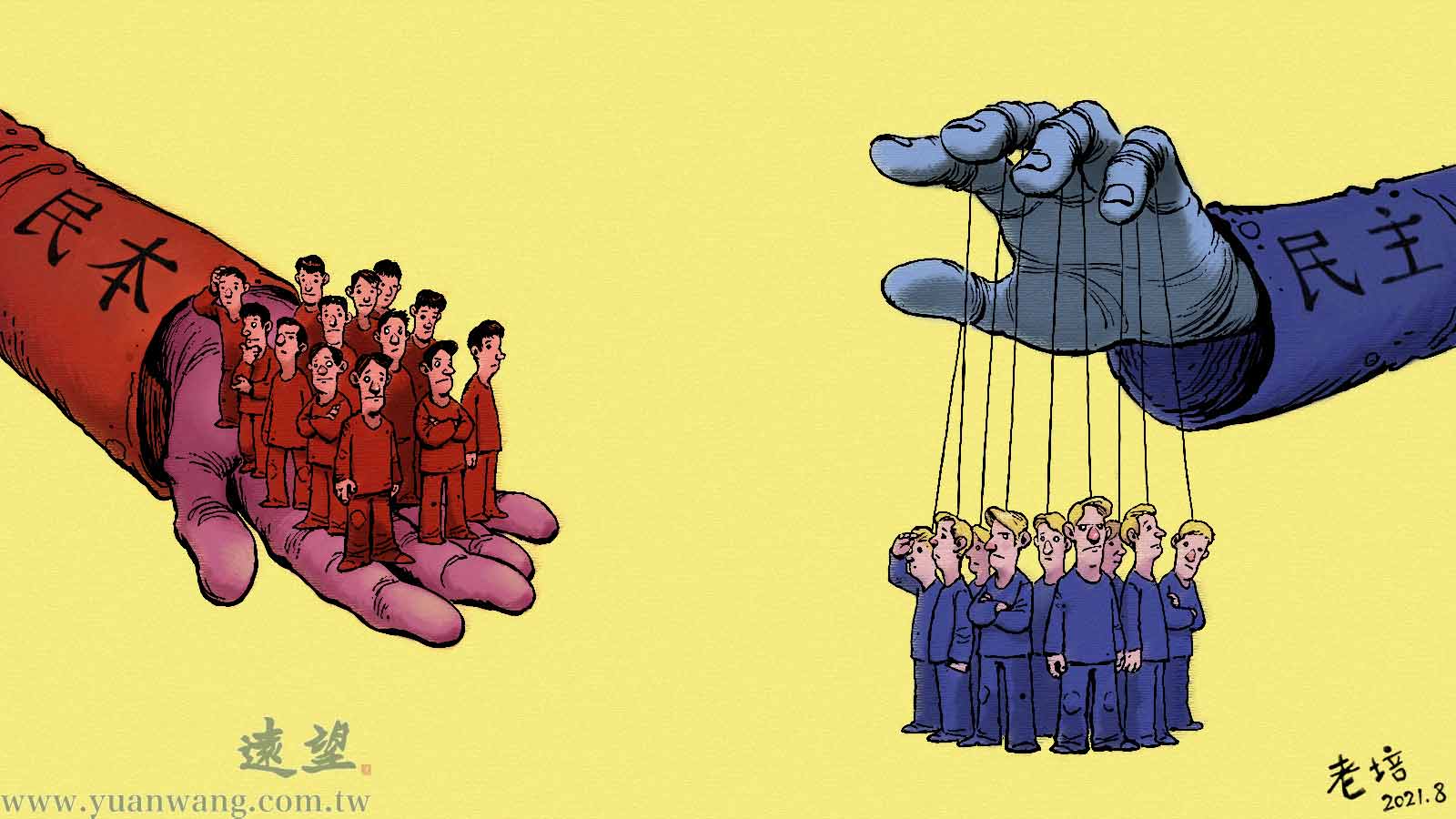

民主,通俗講就是人民當家作主。已經是當今世界任何一個國家、一種制度政治合法性的標誌。然而,由於文化、歷史、傳統等差異,民主在全球出現了多種形態。這其中中國倡導和踐行的「全過程人民民主」、西方推行的「自由民主」是最突出的兩種民主形式。其中,哪一種是真正的民主,或者更好的民主,對於普通民眾來講其實不是一個理論問題而是一個實踐問題。在全球化、互聯網和智能手機時代,不同民主形態的表現在第一時間就展現在世人面前。

2019年年底以來的新冠疫情,是對東西方不同民主在同一時間進行的一次綜合性大考。到現在,雖然疫情還沒有被人類徹底擊敗,但全球已經看到了初步的答卷:中國雖然面對的是未知病毒的遭遇戰,但卻以果斷的措施、強大的執行能力、組織能力和動員能力,以及堅定不移的意志力,打贏了這場建國以來傳染性最強、規模最大的疫情。隨後在面臨傳染性更強Delta變異病毒時,中國又是唯一一個將之打敗的國家。現在當歐美面對傳染性更強的Omicron變異病毒而躺平時,中國則毫不猶豫地又一次發起了阻擊戰。

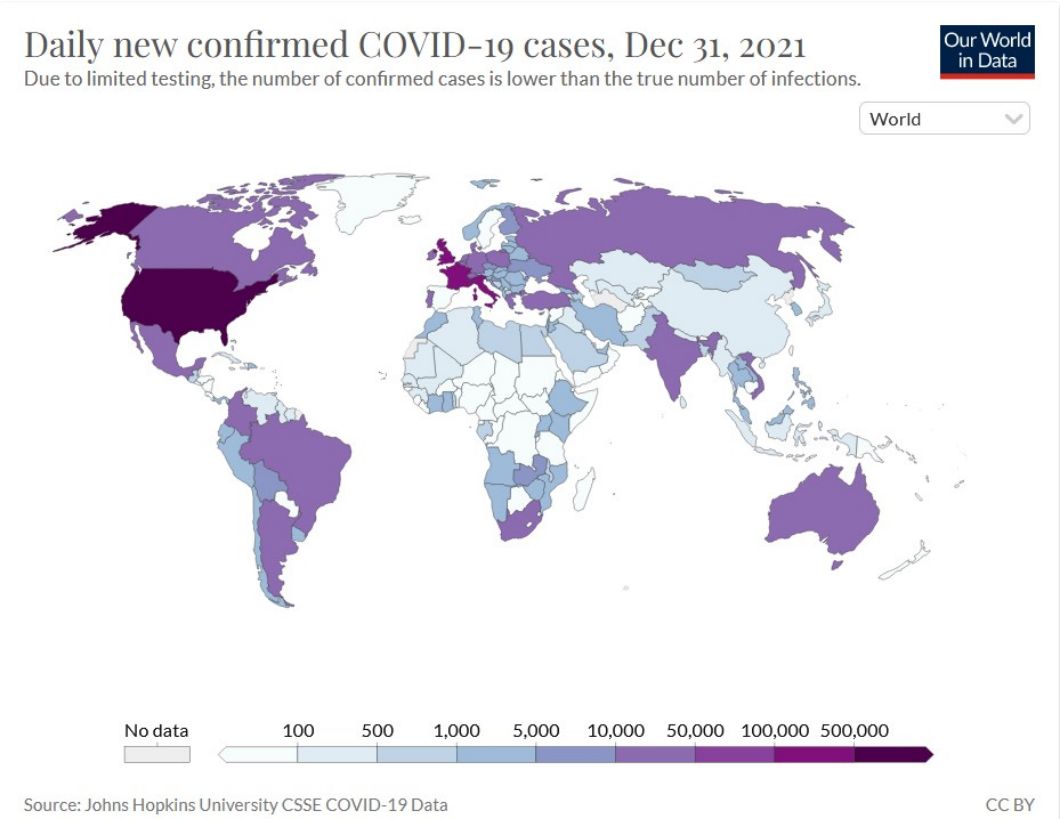

反觀西方,既有中國全力抗疫爭取來的一個多月寶貴時間,更有中國艱辛努力探索出來的經驗和對病毒的認知,卻仍然未能避免疫情的爆發,更沒有作好必要的準備,成為全球疫情最為嚴重的地區。2022年新年的來臨並沒有阻遏新冠病毒的肆虐,反而隨著Omicron海嘯般席捲全球而一再創出令人瞠目的紀錄:美國連續單日感染破百萬,歐洲新年第一週增加了700萬。雖然法國日增達到創紀錄的30萬,但衛生部長卻承認實際感染超過一百萬。世衛組織預測半個歐洲、美國首席傳染病專家福奇(Anthony Fauci)預測整個美國,都將很快被感染。

其實類似於抗疫的對比和結果,這並不是第一次。2008年美國爆發金融危機並引發全球經濟危機,中國的表現也是完勝。中國2020年剛消滅絕對貧困,2021年就把共同富裕作為新的奮鬥目標。要知道此時的中國還處於工業化階段,人均GDP剛突破一萬美元,還沒有達到世界發達國家的門檻。人類的歷史表明,西方是在進入後工業化時代才開始化解貧富差距。美國是當今世界擁有財富最多的國家,卻也是貧富差距非常懸殊而且仍然日益拉大的國家。根據美國聯邦儲備委員會的數據,2021年第二季度,收入最高的1%美國家庭總淨資產首次超過占總數60%的中等收入家庭。可見美國的民主在這一問題上處於失能狀態。這和中國在發展階段遠低於同期西方的時候就全力推動共同富裕,形成鮮明對比。

事實往往是最有說服力的。不過從學理上講,中國的「全過程人民民主」為何表現如此優於西方的自由民主呢?這是一個非常宏大的課題,也有許多觀察角度。由於不管什麼制度形態都具有「政治權力」這一要素,因此可以作為一個分析的切入點。權力有三個層面:權力的來源、權力的分配和權力的運用。而就是在這三個方面,中國和西方的民主形態有著本質和巨大的區別,也相當程度地決定著兩者的表現。

2021年12月31日單日新冠確診數目以美國最多。另外,截至2021年底,美國約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)網站追蹤數據顯示:全球已逾2億8千萬人確診、542萬8千人病逝於新冠疫情。

權力的來源

當代西方的權力來源是通過定期的選舉進行頻繁的授權,每四年或者五年一次。頻繁的授權在西方歷史上是有其傳統的。古典民主希臘時代,雅典的執政官就是一年一選,羅馬的保民官也是一年一選。

但中國文明自出現國家起到現在,這種授權就是一次性的。這個「一次性」有兩層含義:一、授權之後,只要還能滿足民眾的基本需要,就不需要再授權;二、一旦因為執政無能被收回,就不會再有第二次機會了。這和今天西方短期、多次授權顯著不同。中國的「天命觀」就是這種授權理念的產物:既保留了民眾繼續授權的可能性和正當性,也給權力的擁有者施加巨大的道義和執政壓力。用當代的政治話語說就是:「黨的執政地位不是與生俱來的,也不是一勞永逸的」。中國之所以如此,我認為原因主要在於,相對於授權過程的代價,如何讓獲得授權的一方更好的使用權力、儘量避免再次出現授權,反而於國、於民都代價更小。

東西方權力的來源不同,也決定了各自在面對危機和挑戰時的懸殊表現。新冠疫情就非常典型。

第一,西方政黨和政治人物都不怕出問題,也不怕解決不好問題,因為最差就是等幾年後再去爭取下一個授權機會。結果就是面對疫情,絕大多數西方國家都漠視中國的經驗,絲毫不在乎病毒造成的危害,更無視醫療專家的建議。連醫療物資都沒有儲備,結果造成巨大的生命災難和嚴重的經濟後果。英國在爆發疫情之初就提出「群體免疫」,瑞典則直接實行這種理念,美國更是感染和死亡人數名列全球第一。

本來,西方授權模式的初心是為了給執政者以壓力,避免其懈怠,從而達到實現良政的目的。但在實際運行中卻完全走樣,反而成了劣政、怠政的保護傘。更何況,就是這一次下台了,過幾年之後還能捲土重來。

反觀中國,則是完全不同的政治現象。疫情出現,必須迅速化解危機,因為「一次性授權」決定了績效是和權力合法性結合在一起的,打敗病毒、保障人民健康是獲得權力一方對人民的承諾和責任。所以中國政府才能以不計代價、不惜代價的決心去抗擊疫情挽救生命,最終事實也證明了這其實是代價最小的。在這個過程中,任何抗疫不力的官員都被立即就地問責。僅武漢封城到實現拐點一個多月期間,就有654名官員被問責,其中局級幹部十人,處級幹部144人。所以我才在《巴黎日記》中這樣感歎:這次疫情,西方體現了強大的不怕出問題的能力,中國體現了強大的解決問題的能力。

事實上,中國這種政治現象並不僅僅體現在新冠疫情上。2008年汶川地震、2011年利比亞內戰後從海外大規模撤僑、全面反腐、從嚴治黨等都是如此,體現了對民意的迅速回應。

第二,在西方,大眾和資本都能影響政治,但資本的力量遠遠超出大眾。

西方的授權模式需要資本提供的競選資金,也需要民眾手中的選票。所以在作決策時,往往迎合雙方的需要,哪怕這種迎合是錯誤和代價高昂的。這次疫情,世界衛生組織唯一認可的最有效的方式就是中國率先實行的封城、大規模檢測和採取各種手段迅速的追蹤病毒。但在西方出現疫情之初,卻遲遲無法「抄作業」。因為資本和大眾都反對。封城,就意味著正常的經濟活動被打斷,大眾要暫時被限制自由。這也是西方抗疫災難性表現的重要原因。所以如果僅僅把問題歸結於某一個人是不公平的,根源還是體制。

等到出現大量死亡、醫療資源透支和崩潰迫使西方不得不採取衛生隔離措施時,歐美又不斷出現這樣的論調:經濟高於生命。美國官員比如德克薩斯州副州長帕特里克在接受福克斯新聞網(FoxNews)採訪時表示,美國經濟不能因為新冠疫情而被打垮,提出犧牲年老一代以挽救經濟。法國媒體一再討論經濟損失要比生命更嚴重。英國疫情最嚴重之時,首相鮑里斯.強森(Boris Johnson)曾拒絕封城和發布隔離限制措施,他寧可讓新冠病毒席捲整個國家,也不願讓經濟被扼殺。鮑里斯.強森私下裡還認為,新冠死者基本上超過了80歲,這些人已超預期壽命。這背後就是資本的力量作祟了。所以西方各國在疫情一開始下降還遠沒有清零就立即解封,結果迅速導致疫情反彈。

反之,中國一次性授權的傳統和在此基礎上形成的體制則決定了:儘管資本和大眾影響力一直在上升,但政治權力保持了最終決策權,能夠在出現突發危機、出現重大利益衝突之際,作出最優選擇並迅速付諸行動。武漢是一個上千萬人的城市,又是中國重要的交通樞紐,而且還是發生在中國人最重要的節日春節期間。在這個地點、這個時候能夠果斷封城,而且在大年三十全家團聚之時,就組織全國的醫生護士逆行前往武漢。這只有中國體制能夠做到。

第三,西方這種方式往往無法選出勝任的領導人,甚至出現危險的民粹主義人物。

從常態上講,在西方這種票選制度下,政治人物的才能並不是勝選的唯一因素。候選人的形象、性別、宗教信任、口才、是否有醜聞等都是重要的因素。這自然導致了選舉的偶然性。如果運氣好,也能選出柯林頓這樣較為稱職的總統,如果運氣不好,也會出現小布希這樣發動兩場戰爭和爆發一場經濟危機的總統。

然而選出小布希仍然並不是最壞的結果,還有當今世界席捲全球的民粹主義者登堂入室。這次疫情,以下幾個國家應對最為荒謬,代價極為慘重:美國、巴西、印度、英國。這幾個國家的共性是都選出了民粹主義領導人。這些民粹主義者不相信科學,獨斷專行,任意亂為。

美國的川普認為這不過是一個大號的流感,夏天來了就消失了。他反對衛生隔離措施,也反對戴口罩,還在記者會上建議大家去打消毒液。巴西總統波索納洛(Jair Bolsonaro)則幾乎反對一切必要和正確的措施,連疫苗都反對。甚至要動用軍隊去終止地方各州的封城令。他自己帶頭不戴口罩出行而被罰款!英國廣播公司(BBC)這樣評價這位選出來的總統:「所有不該做的事,巴西都做了」。至於英國,「群體免疫」就是它的創意,因此採取行動非常遲緩,甚至衛生部長都公開違反衛生安全規定。印度則在變種病毒爆發之前宣布抗疫取得成功,然後放開宗教節日活動,舉行大規模的選舉造勢活動。當疫情大爆發後,總理莫迪呼籲民眾練習瑜伽對抗新冠病毒,因為「瑜伽能提升人體免疫力」,可以有效的保護人體不受病毒的侵害。所以,美國死亡七十多萬,巴西則以五十多萬的紀錄緊隨其後,印度則是以四十多萬名列第三。英國則是歐洲疫情最嚴重的國家。

民粹主義政治人物席捲全球採用西方制度的國家,原因很多,第一自然是這套票選制度為民粹主義人物崛起和勝選提供了制度可能性。第二則是西方目前面臨的兩大困境長期無解:一是全球化背景下貧富差距迅速擴大,中產階級萎縮;二是種族結構的迅速變化,傳統白人日益成為少數,非白人比例迅速提升。這兩大困境成為民粹主義崛起的土壤。第三則是互聯網和社交媒體的出現,為民粹主義的傳播提供了絕佳的舞台。第四,最有效的政治動員手段往往更有利於民粹主義者。

政治人物要想贏得選舉,必須要獲得民眾手中的選票。這就需要進行有效的政治動員。從人類的歷史看,政治動員最有效的辦法有三個:一是宗教,如歷史上的十字軍東征、漫長的宗教戰爭都是如此。二是訴諸仇恨,比如把問題歸於某一特定族群。納粹德國是歸罪於一戰的戰勝國和猶太人。當代全球的民粹主義者則把民眾的不滿如失業、犯罪率高歸於移民、外來族裔甚至第三國。比如川普就把失業歸罪於中國,治安歸罪於外來移民。三是訴諸於利益,因此政治人物紛紛承諾上台後要提高福利。對於民粹主義政治人物來講,他們沒有「政治正確」的束縛,更沒有傳統政治理念的操守,一切都是為了勝選,可以毫無底線的去競選。川普可以公開的大講外來移民都是強姦犯,美國一再被中國強姦,刻意迎合和煽動民眾的不滿。

但在中國,政治人物都需要從基層開始漫長歷練,只有能力得到足夠檢驗的人才能被選拔到更高一層,直至成為國家領導人。這個過程往往長達數十年,政治人物從而也具備了從地方到中央、從落後地區到發達地區的管理和工作經驗。這種方式不僅能選出優秀和稱職的領導人,還能將華而不實、缺少經驗的民粹主義者完全排除在外。

最後,頻頻的授權和權力重新洗牌重組,其經濟代價、社會代價相當高昂。例如:美國2016年和2020年大選,跌宕起伏,社會高度緊張,國內外資本都很難進行投資決策;政府頻頻更替,也打破了政策的穩定性和可預見性,更別說制訂長遠規劃;領導人就職第一天就迅速否認前任的政策,大量資源被來回浪費。如此,整個國家付出的代價可想而知。即使從這次疫情來看,這種頻頻授權模式也成了病毒傳播的幫兇。因為選舉是這種制度中權力的合法性唯一來源,取消選舉是不可能的。2020年3月法國市長選舉,上千萬選民在不戴口罩的情況下外出投票,助推了第一波疫情。2021年印度疫情創紀錄的爆發也和選舉直接有關,政治人物不僅組織大型的競選活動,還為了討好選民而放任進行宗教節日的狂歡。美國疫情如此嚴重,選舉造勢也是原因之一。

2021年4月,印度數百萬民眾赴恆河群聚沐浴歡慶「大壺節」,並稱「恆河會保佑我們安全」。

權力的分配

政黨獲得執政權力之後,接著就要分配權力。東西方在這一點上也存在顯著不同。

西方的政黨贏得授權後,其權力分配最突出的兩個特點是:一、權力不可分享,不能從全國選拔和使用人才;二、任人唯親,賞近酬庸。在採用西方制度的國家,政黨勝選後不管自己有沒有人才,都只會從其黨內任命官員──儘管所有的政黨獲勝後都表示自己是代表整個國家。當然有時也會任命幾個非本黨官員,但往往權力有限,也會很快換掉。

一個國家的高端人才都是有限的,西方國家政黨林立,有限的人才本就分散。但政黨獲勝後又基本上從其黨內選擇人才,這自然很難保證官僚體系的質量。更重要的是人才浪費,畢竟人才的最佳狀態和壽命也是有限的,閒置四年或者八年就有可能導致人才的退化和凋零。而且這種不分青紅皂白一律更換的做法,對政府的穩定性和延續性都造成很大影響。以美國為例,每次政黨輪替牽涉官員的變動達四千多人!新人上任,需要時間進行學習,各團隊之間也需要時間磨合。等真正形成有效工作能力時已又要政黨輪替。

與此有關的,則是任人唯親,賞近酬庸。候選人要組成競選團隊,人員構成自然都是來自自己最了解、最熟悉的群體:老部下、老同事、老同學、老同鄉。勝選後,這些人也就從競選班底成為組閣班底。而其他在選舉中作出貢獻(如政治獻金)的人,也同樣有大量的職務給予回報,如駐外大使。川普則走得更遠,直接把女兒、女婿拉進權力核心。出訪時,如果川普短暫缺席,則由其女兒代替。

西方之所以能夠如此分配權力,也和它的官僚制度有關。西方分為政務官和事務官。事務官相當於中國的公務員,一般都需要考試。政務官體系則是西方獨有,如總理、各部部長都是屬於政務官。擔任政務官不需要任何條件,也不需要考試,只要本黨獲勝、此人得到總統或總理認可就行。美國某些政務官需要國會通過,但總統可以任命代理部長的方式規避。川普當政後期,多數部長都是代理。簡言之,西方的權力分配方式就是贏家通吃,輸家則一無所有。除了最高領導人享有退休待遇外,其他高官都成了失業者,要想生存就需要去重新找工作。

這種權力分配帶來三種後果。一是社會的一流菁英未必願意從政。許多社會菁英有自己可以依靠一生的事業。但如果從政,根據法律利益迴避規定,財產要託管,本人也得放棄管理其事業的權力。等到卸任之後既沒有退休金,即使想重操舊業,商機怕已不在,自己的知識儲備也恐怕都難再擔重任。

二是由於沒有退休金,所以進入政府內的官員,自上任第一天就需要考慮後路。這就為各個利益集團遊說提供了機會。美國所謂的「旋轉門」,其實就是雙方利益交換的包裝而已。號稱「史上最差國務卿」的蓬佩奧卸任後加入了華盛頓保守派智庫哈德遜研究所。與他相似,不少下台的川普政府高官也都完成了在各個私營部門的再就業。再比如歐巴馬政府國土安全部長傑.約翰遜離開政府後則成為美國軍工巨頭洛克希德.馬丁公司(LMT)董事會成員。其奧秘無非是官員在任內利用權力向財團進行利益輸送,卸任後則獲得財團回報。

事實上,美國現在的「旋轉門」已經相當完善,政府和資本的邊界日益模糊。政府高官出自財團,高官下台後再回到財團。比如在前總統川普任內,首任國務卿提勒森直接從埃克森美孚公司高管位置上「旋轉」而來;財政部長梅努欽來自華爾街投資銀行高盛集團;國防部長艾斯培曾是軍工企業雷神公司高管。而且不僅政府官員,就是國會議員也同樣如此。今天,眾議員卸任後擔任遊說者的比例是42%,參議員的比例更高達50%。在任國會議員每五天的工作中,有三天是用來籌錢(請參見《這座城》;Mark Leibovich. This Town: Two Parties and a Funeral in America's Gilded Capital. 2014.)。據法國出版的《他們的債務,我們的民主》(Attac France. Leur dette, notre démocratie. 2013.)一書披露,僅2010年美國遊說集團投入的資金超過三百億美元,完全由金錢組成的遊說集團被稱為參議院和眾議院背後的「第三院」,美國的民主也被冠以「出售的民主」(democracy for sale)。

關於遊說人背後龐大、強大的政經背景,可以民主黨資深說客托尼.波德斯塔為例。他與美國總統拜登相識數十年,與拜登身邊的一些人關係也不錯。波德斯塔還跟前總統歐巴馬是鄰居。更重要的是:與他一起創辦遊說公司的親弟弟約翰.波德斯塔曾擔任歐巴馬的總統顧問,也擔任過柯林頓時期的白宮幕僚長。在他弟弟鼎盛時期,他也成為白宮常客,不但成為民主黨重要的募款人和選舉顧問,還為軍火承包商遊說國防部撥款法案。根據美國的遊說監管法律,他弟弟進入白宮並辭去了公司的職位,但這並不影響哥哥繼續運營這家遊說機構,並藉助弟弟在聯邦政府和國會山莊的廣泛人脈和政治關係,為自己拉到通用電氣、波音等諸多企業巨頭的遊說合同。這就是西方理論界美其名曰可以發揮制衡作用的遊說集團的真相,也是美國權力分配背後的真相。

然而,被「旋轉門」包裝的利益一體化,給國家治理帶來一個嚴重的威脅:不能及時發現問題,只能等到紙包不住火!2008年美國發生由次貸引發的金融危機,是以房利美(Fannie Mae)與房地美(Freddie Mac)兩家私營住房貸款抵押融資公司破產為轉折點。但「兩房」的問題在危機前20年就被美國學者托馬斯.斯坦頓(Thomas H. Stanton,約翰霍普金斯大學美國政府研究中心的經濟學教授)看破,在他的努力下,國會甚至舉行了聽證會。然而,在「兩房」兩大巨頭的遊說下,在聽證會上甚至不允許這位學者講話,後來雖然成立一個委員會,但沒有任何權力,根本無法制衡「兩房」。直到2007年,這位學者仍然一再撰文呼籲關注「兩房」問題,但最終等來的是危機全面爆發。但非常有意思的是:「兩房」原來是國有,是優質資產,後來轉為私營,等到危機爆發處於破產邊緣,就又被部分國有化!也就是說:掙錢的時候歸為私營,惹出禍端之時就又成了政府買單。這背後得有多麼複雜的利益鏈條。

三是敗選者一無所有,除了東山再起,別無他法。但在野黨東山再起的唯一條件就是執政黨犯錯或者執政不力,於是在野黨除了全力阻撓、破壞之外也別無選擇。這也是目前西方政治體制日益敗壞的原因之一。美國政治極端化、黨爭不妥協化雖然原因很多,但這一贏者通吃的制度設計卻是非常重要的因素。

若對西方這種產生人才的方式下個結論,那就是:大眾普選導致西方面臨人才匱乏危機。從實證角度看,西方由選舉產生領導人,要麼無法選出最優秀的人才,要麼無人才可選。即使偶爾出現負責任有魄力、敢於正視現實和注重長遠目標的領導人,也往往被選民選下台。

西方這種模式的人才選拔邏輯是先不管能力如何,選上去再檢驗,不勝任就在下一次選舉時進行更替。這種選舉產生人才的體制和中國過去的世襲皇權體制類似:如果運氣好,碰上一個英明的領導人,就能帶領國家進步。如果運氣差,則國勢力立衰。柯林頓八年和小布希八年就是最明顯的寫照。只是治理國家不僅涉及千家萬戶的切身利益,也決定著國家和民族的未來與命運。從這個角度講,把整個國家當成試驗品的西方人才邏輯顯然過於草率和不負責任。

反觀中國,中國共產黨是唯一執政黨,從而可以盡可能「五湖四海」,從全國培養和任命官員,不會因為政黨不同而導致大量人才閒置。由於中國沒有西方政務官制度,所有公務員都需要經歷嚴格的考試。這也保證在中國不會出現體制化任人唯親、賞近酬庸的現象,更別說任命自己的親屬。另外在地方上,中國能夠實現嚴格的迴避制度,本地人不得在本地擔任最高行政官員,從而盡可能避免人情、關係對官員的影響,也從制度層面盡可能避免任人唯親和利益勾結的現象。西方的制度正相反,要想在某地勝選,只能由本地人參選,這種制度本身就製造了任人唯親的土壤。

所以中國可以打造一個高素質的官僚體系。對此,美國學者福山 (F. Fukuyama)有這樣一個評價:「我認為中國模式非常難以複製。這些國家缺少中國模式的一個核心的因素,即中國擁有一個高質量的、現代的、集權的中央政府。建立一個集中權力的、現代的、高質量的、以發展為導向的能夠提供基本服務的政府體制是非常困難的」。也就是說,中國執政黨治理能力太高,以致於成了中國模式無法複製的原因!

2021年1月26日,《纽约郵報》報導「前國務卿蓬佩奧加入保守派智庫哈德遜(Hudson)研究所」。

權力的使用

由於東西方文明發展路徑不同,雙方對於權力的使用也極為不同。

中國文明關注的重點一直是權力如何使用,包括獲得權力的目的和制衡。中國歷代對「治道」(權力如何良好運作)投入了巨大的精力。主要有兩個方面:

一、以儒家思想主導國家和社會,並成為權力的合法性基礎和對權力的道德約束力量。儒家思想非常強調政治的目的,即為民,「民為邦本」、「君以民貴」。孔子的「為政以德」、孟子的「仁政」、「民貴君輕」和荀子的「君舟民水」都是重要組成部分,這就是中國傳統的民本主義。它肇始於夏商周,發展於春秋戰國,定型於漢代,此後歷朝歷代雖有所演變,然而其思想主旨始終沒有變化。

民本主義,簡單講就是重民、貴民、安民、恤民、愛民。強調水能載舟也能覆舟的「天命觀」也就是在此基礎上產生的。這套思想逐漸成為中國古代政治合法性的重要組成部分。用福山的話講就是「把負責制的原則帶進了中國政府」(見福山所著《政治秩序的起源》)。為了強化這種責任感,還把「家」與「國」統一起來,官員是「父母官」,要「愛民如子」。後來西學東漸,「國」(Country)譯成中文就成了「國家」。

中國所以推崇儒家民本主義,在於他們強烈意識到:只有明確政治的目的,才能真正有效影響和決定制度設計者和執行制度的人。否則一個制度再好,假如執行者的目的是一己之私,也不可能實現良治。這和西方因不信賴人進而試圖通過制度設計來限制人的思路相反。試想:美國政府的多數官員都在思考自己幾年之後的未來利益,不管有什麼制度,都不可能治理好國家。

二戰獨立後的菲律賓雖然效仿美國的政治制度,但1965年馬可仕(Ferdinand Marcos)打著經濟和社會改革的旗號而上台之後,卻以腐敗的裙帶資本主義和政治迫害的威權主義統治而聞名於世。國家貧困落後,他的家族卻窮奢極欲。而同一時期的兩岸、韓國和新加坡,都沒有採用西方制度模式,但它們的領導人鄧小平、蔣經國、朴正熙和李光耀卻全力以赴投身於發展。即便按照西方的標準,當時新加坡和臺灣這兩個華人為主的社會在法治和廉潔兩個指標中名列世界前茅。這就是思想和理念的效用。它對政治人物的價值觀塑造和政治行為的指導與制約是非常突出的。

當然在當代中國,政黨的命運和體制是緊密聯繫在一起的。這就是為什麼中共經常發出這樣的警告:如果問題得不到解決(比如腐敗),就會亡黨亡國。這也使得中國政府在運用權力時不得不非常謹慎,出現問題就必須非常積極地尋找解決辦法。

二、發揮歷史的借鑑作用。中國是一個非常重視歷史的文明。這並不僅僅是為了傳承,也有很顯明的時代作用和政治效果。

歷史的作用有兩層。第一,以史為鑑,可總結經驗教訓,不斷改進。中國自秦朝實現大一統,到清朝終結,中國的體制一直都在改良。宦官、外戚干政到清朝就不復存在。即使慈禧垂簾聽政,也不存在外戚干政。文官統領軍隊也一步步實現,唐朝藩鎮割據現象到後世就很少出現了。而且中國王朝更替之間的國家分裂和中央政權的碎片化越來越短:從魏晉南北朝的四百多年,到五代十國的七十多年,再到極短的時間完成政權交替(南宋雖有一百五十餘年與北方遼、金、蒙古並立,但算是偏安,國祚並未中斷)。

第二,歷史評價也就是「青史留名」是政治人物的最高追求,甚至可說歷史就是中國人的宗教,歷史評價就相當於宗教審判,因而對權力的運用有著強烈的制約作用。正如學者趙汀陽所總結的:「歷史才是中國真正的信仰」。歷史被視為中國精神世界的根本,人們通過有限的歷史去回應精神世界的無限性問題,當然也包括政治層面的作用。正因此,中國傳統上政治人物在行使權力時多數謹慎,而且往往是君無戲言,金口玉言,一經承諾就必須兌現。在當代,這個傳統也同樣得到延續。中國政府承諾2020年消滅絕對貧困。雖然那一年突發疫情,經濟發展受到很大影響,但這個承諾仍然克服萬難按期實現。

總而言之,中國傳統上權力的運用和制約,主要是以兩個方式來實現的,即:一方面通過天命觀和儒家學說確立權力運用的目的,由是配以道德的約束;另一方面通過歷史對權力運用的記載來達到監督和制衡執政者的效果,從而盡可能令掌權者在運用權力時保持謹慎和不忘初心。如果說西方主要是「你投票給我,我回應你的利益訴求」的契約,中國則是契約加道德,再加歷史審判。

反之,西方則走上和中國完全不同的道路。它權力的運作主要是通過權力的分立、制衡和外部監督來實現。但現實中,這種設計顯然並沒有表現出明顯的效果。21世紀以來,西方犯下許多重大失誤,嚴重的損害了西方的軟硬實力。在這個過程中,我們看不到權力運用的謹慎和權力得到有效制約。

如「九一一」恐怖襲擊,身為總統的小布希以不成比例的反應發動兩場反恐戰爭,令美國陷入長達20年的戰爭泥潭。2011年阿拉伯之春,法國總統薩科吉極其莽撞地主導推翻了隔海相望的利比亞卡札菲政權,引爆戰後歐洲最大規模的難民危機並導致伊斯蘭國迅速壯大。德國總理默克爾在涉及國運的關鍵問題上,非常草率地決定無條件、無限制接納難民,這不僅導致了極右勢力、新納粹勢力在本國的強勢崛起,還直接影響了不願接收難民的英國脫歐公投。英國本有成熟的代議制,但首相卡麥隆卻決定進行脫歐公投,賭上國運,後果舉世皆知。川普當選後,由於是政治素人,不懂權力運行的規則和潛規則,更無傳統政治人物價值觀理念,也不受束縛,因此淋漓盡致地把美國政府巨大的權力和所謂「制衡機制」的真相展現在世人面前:針對穆斯林國家實行禁穆令;對全球貿易夥伴包括歐盟、加拿大、墨西哥、日本、韓國、中國等開打貿易戰;在美墨邊境建立隔離牆;退出十多個國際組織和條約;面對新冠疫情,拒絕醫學專家的意見,甚至帶頭反對戴口罩。在川普執政的這四年,確實有新聞媒體的激烈批評,反對黨的強烈反對,民眾走上街頭示威,但完全沒有任何制衡作用,川普依然我行我素。甚至國會反對建牆,拒絕撥款,造成政府關門35天,創歷史最長紀錄,最終迫使國會同意撥款14億美元。後來他宣布國家緊急狀態,在最高法院的同意下,又從國防部經費中拿到25億美元去建牆。

美、英、法、德都是當今世界最發達的國家,政治制度的成熟度也最高。但是在直接影響國家重大利益甚至命運的時刻,他們在運用權力時卻毫不慎重,不受制約。歸根到底,在西方,權力的來源特點使得政治人物不在乎治理的好壞,也不影響政權的合法性,權力的分配則是賞近酬庸,權力的運用也很難受到實質的制約。再加上政黨和體制的命運毫不相關,它們也沒有中國的民本思想,無法從源頭上解決政治的目的問題。所以,單靠制度設計是根本沒有辦法制衡權力的。

2021年12月,中國人民大學發布《十問美國民主》研究報告,並指出「在『民主』的名義下,體現美國意志的卻是『錢主』、『槍主』、『白主』、『媒主』、『軍主』和『藥主』」,「一國六主,實無民主」。

中國則在權力的三個層面都和西方不同,這種差異就是雙方不同的民主形態所決定的。中國「全過程民主」之所以能做到所有的重大立法決策都能依照程序、經過民主醞釀,通過科學決策、民主決策產生,民主能貫穿於選舉、決策、管理、監督等全過程,因而能夠創造人類歷史的發展奇跡,很重要的一點就在這裡。事實和學理都說明,中國今天的「全過程民主」才是更好的民主形態。

其實中國民主的優異表現,即使一些西方學者也能排除偏見和傲慢予以承認。德國著名的中國問題學者、曾在兩岸出版《紅天鵝》(Red Swan: How Unorthodox Policy-Making Facilitated China's Rise. 2018)分析中國制度模式優勢的韓博天(Sebastian Heilmann),在中共百年黨慶接受德國媒體德意志廣播電台採訪時就指出:「我們的問題是,中國真的很現代」,認為世界看到的是「一個成功的現代體系,提供了許多民眾想要的服務。在科學、技術和創新方面已經是領先的國家之一,並且很快會取得更大的進步」。他並指出中國現在很自信,認為自己解決了其他體制不能解決的問題,中國的體制更優越,西方正在衰落,川普的出現不是例外,而是歷史的規律。西方政治系統已經走到了盡頭。

對於今天西方的表現,正如在美國生活了六十多年的許倬雲先生發出的感歎:「六十年前,我滿懷興奮進入新大陸,盼望理解這個人類第一次以崇高理想作為立國原則的新國家,究竟是否能夠落實人類的夢想。六十年後,卻目擊史學家、社會學家正在宣告這個新的政體病入膏肓」。