2018年9月起,我赴臺灣進行為期半年的交換學習。這期間我行走臺灣各縣市,觀察臺灣人和臺灣社會,發現了許多以往我未曾想到的問題。臨走前,我在誠品電影院觀看了本屆金馬獎最佳劇情片《大象席地而坐》。這部影片仿佛為我的臺灣行做了總結──在光影交錯的螢幕上,我看到的不是大象,而是席地而坐的臺灣。

電影講述了一座小城中四個處於人生困境中的人的一天。他們的困境或來自於荒謬的家庭環境,或來自於霸凌猖獗的校園。他們期待未來卻無力開創未來,不滿當下卻無力改變當下。影片把四位主人公的痛苦麻木以及所處環境的荒謬毫無保留地呈現在觀眾面前,接著告訴人們:唯一的解決辦法是沒有辦法,生活將一直如此痛苦。在影片最後,當主人公們終於奮起反抗、為了自己勇敢出逃時,他們的目的地卻是一座停滯的動物園,在那裡,有一頭大象席地而坐,哪裡也不去。在這樣一種「停滯──反抗──再停滯」的循環中,我看到螢幕上分明映射出臺灣的影子──我看到臺灣的封閉停滯,看到臺灣對於封閉停滯的反抗,看到臺灣在反抗之後再陷入新的自我矛盾。

2019年1月11日在臺灣上映的電影《大象席地而坐》(An Elephant Sitting Still),片中提到瀋陽的動物園裡有一隻大象「就一直坐在那,可能有人老拿叉子扎牠,也可能牠就喜歡坐在那,然後所有人就跑過去,抱著欄杆看,但有人扔什麼吃的過去,牠也不理」。

臺灣社會的封閉停滯與自我遮蔽

臺灣一直以網路開放、言論自由、文化多元為傲。許多臺灣人(以及許多大陸人)常常以此來批判中國大陸言論不自由,「同情」大陸人的基本人權得不到尊重。按理說,在此情況下,臺灣人應當是放眼世界、熟知天下大事,而大陸人應當是鼠目寸光、思維呆板。但恰恰相反,僅僅從我所接觸到的兩岸大學生群體就可以明顯感覺到:大多數陸生儘管不是胸懷天下但至少心態開放,願意了解並且追求「詩和遠方」;而大多數臺灣學生的心態卻極端封閉,其放眼之世界常常是主觀抹去了中國的殘缺世界,其放眼之事件又常常是無足輕重的小事(比如臺灣的晚間新聞就常常播報諸如「義大利某學校為了減少學生肥胖率在課間開展健身操活動」的事件);他們對於重大事件所知無幾(如「九一一事件」、大小三通政策等),對於流行議題卻熱衷跟從(如聲援同性婚姻、「韓流」、反彈式反華、高呼愛臺灣等)。臺灣社會於是就在封閉的心態與發酵的熱情裡逐漸停滯。正如《大象席地而坐》裡的主人公一樣,對許多臺灣學生而言,生活中不存在「詩和遠方」,只剩下「眼前的苟且」,而為了對人對己都掩蓋這種苟且的絕望,「以人蔽己」的宗教熱情與「以己自蔽」小確幸應運而生。

從大陸初到臺灣,最使我震撼的是教會及寺廟數量之多、分布之廣。我曾隨臺灣朋友前往教會參與青年組的禮拜。對一個從小除了磕頭拜佛再未見過其他宗教儀式的人來說,一群人一同歌頌未現身之上帝並聲稱「聽見祂說祂愛我們」、「感到祂在我們身邊」,是一件怪異如幻聽、幻覺、夢囈般的事情。整個禮拜流程包括眾人唱聖歌、牧師布道(包括粗略研習聖經、分享傳教方法、甚至為選舉及公投拉票)、奉獻月收入十分之一給教會、再唱聖歌、小組討論。一套流程下來,我感到十分不適──大部分教徒都在「分享」自己的不幸、坦承自己的脆弱並尋求共鳴,最終他們在旁人以「神」之名發出的安慰之中得到解脫,並更加堅信「信上帝可以得救」。接著,他們將懷抱感激之心繼續自己的「無奈」生活直到下一次「獲救」。在我看來,這種行為無非是為自己的脆弱無助找依靠、做武裝。當脆弱得到「神」的庇護與供養,人們會逐漸習慣脆弱、甚至從脆弱中得到一種深度的愉悅,因為它實際上肯定了人們的偏執,縱容人們只聽到自己想聽的答案而不接受理性分析得到的結果,到最後人們不再希望了解自己本身、不再相信自己本有的判斷力與執行力,當聽從他人成了習慣,原本是輔助作用的旁人視角取代了最根本的自我反省,「以人蔽己」的心願就在無意識之中達成了。

2018年11月9日,臺灣基督長老教會總會發出〈關心2018年地方公職人員選舉及公民投票呼籲函〉,稱「基督徒應回應上帝呼召,…使臺灣成為所祝福主權獨立的國家」,並提出信徒投票應遵循多項準則。由此可見,宗教勢力在島內不僅是生活中的精神信仰,還高度地參與、介入政治事務。

另一方面,近一個世紀以來,臺灣社會如其地質狀態(地震帶)一樣動蕩不安,劇烈的變化使島上的人無時無刻不面臨著選擇。一位臺灣朋友曾這樣說道:「就臺灣內部來說,經濟已經停滯很多年,政治上雖然政黨多次輪替,但誰也沒有把臺灣治理好。內部選不出一個好的領導者,但是又不願接受一個外來的政權(指中共)。如果接受中共統一,那到目前為止的一切都要重新定義,但是中共又不可能允許臺灣獨立,所以對臺灣人來說,最好的狀態就是『保持(從未穩定的)現狀』。」換言之,對許多臺灣人來說,最好的選擇就是「不選擇」,甚至更進一步,把「選擇」這一概念消解。從這個角度看,推崇享受生活、珍惜當下的「小確幸」正因應了許多臺灣人保持「現狀」、「席地而坐」的逃避心態。

「小確幸」推崇「將對未來的期待值縮小」,這使得個人傾向於追求容易實現的目標,並能從中得到極大的滿足感。在我所認識的大學生中,畢業想當空姐、咖啡店收銀員或7-11店員的不在少數,而這種容易滿足的「志向」有助於服務行業不斷發展壯大,也無怪乎臺灣業務人員的熱情體貼與耐心會在大陸贏得廣泛的讚揚。

有人認為,臺灣在西方贏得普遍讚譽,是因其結合普世價值與傳統文化創造出特有的「人道熱忱」。但在我看來,這種臺式「人道熱忱」有偽善之嫌──臺灣人對遠方異國異族的災難表現同情,卻對身邊的自私惡行視而不見,麻木不仁。這種「人道熱忱」背後其實是人與人之間永遠的距離。然而對於來臺灣走馬觀花的大陸旅客來說,就會僅因表面淺層的禮貌而有「最美的風景是人」的錯覺。

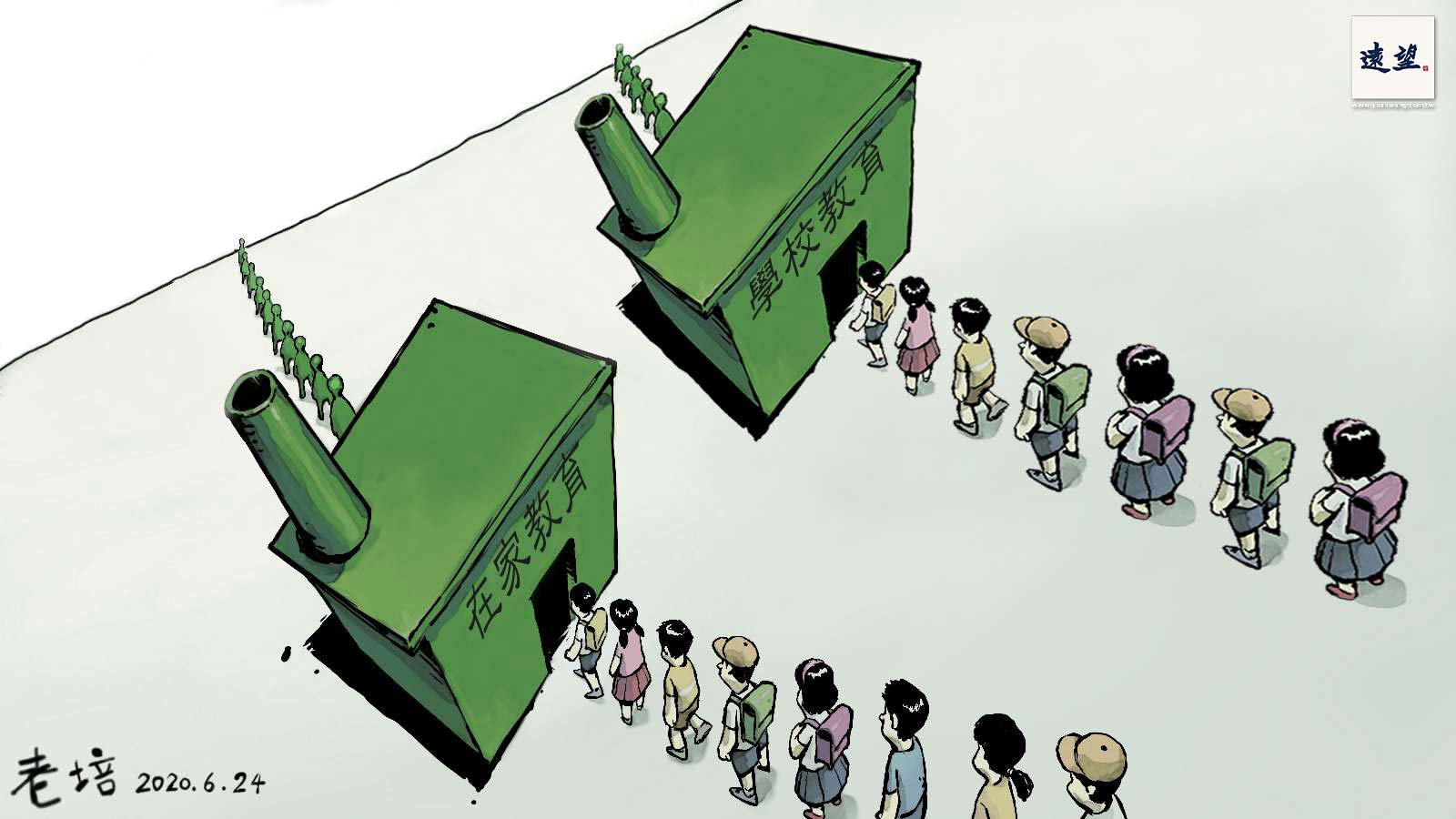

總的來說,臺灣社會心態的封閉來自於教育的封閉:以扭曲的臺獨史觀打造出無知與自閉,使臺灣學生將淺層表象的「多樣」誤以為「多元」。真正的文化「多元」強調包容與學習,而表面的「多樣」要嘛助長相對主義的壯大以及自我認同的混亂,要嘛導致自我封閉、民粹橫行。

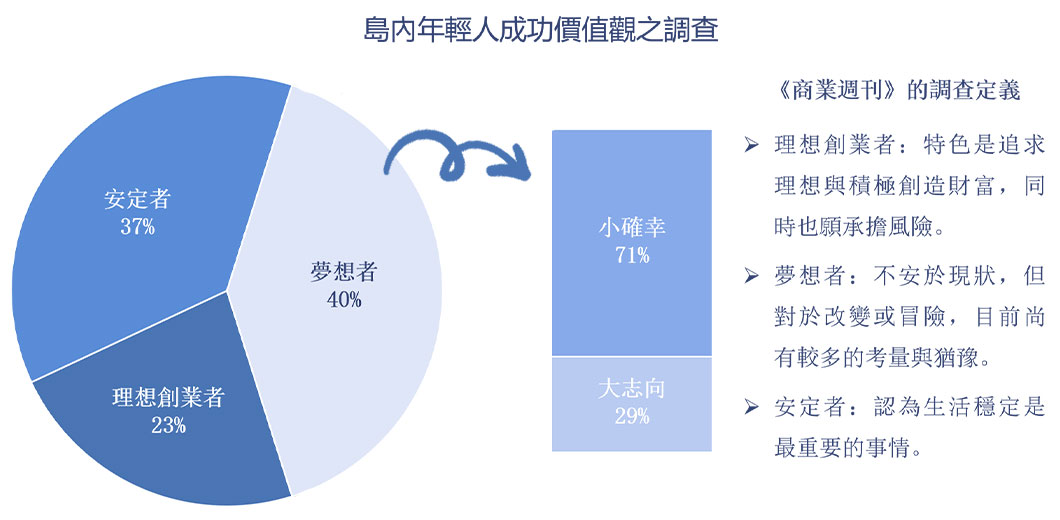

2016年5月,《商業週刊》所做的「20至35歲臺灣年輕人成功價值觀大調查」顯示:島內年輕人僅兩成左右願追求理想並承擔風險(即「理想創業者」),而「安定者」和「夢想者」裡自評為「追求小確幸者」,竟分別高達九成、七成。

社會的撕裂與極端化

如果說臺灣社會的停滯和縱容脆弱互為因果,那麼臺灣社會的撕裂則與縱容極端思想有關。長期以來臺灣都以擁有民主選舉為傲,並認定中國大陸是沒有民主自由的極權政治,這種邏輯即為將西式民主視為「普世價值」的產物。臺灣長期忽視中國傳統的「民本」而把西式民主抬到極高的地位,事實上,就在整個社會沉浸於民主選舉帶來的「自由」的同時,臺灣正飽嚐撕裂之痛。

在剛過去不久的九合一選舉中,公投被炒得沸沸揚揚。「東奧正名」一案背後是臺獨與統派的對立;同性婚姻一案背後主要是同性戀群體與基督教群體間的對立,因為支持同性戀並願意為之發聲者通常是40歲以下的青年人與中年人,於是,也可以將此理解為中青年人與中老年人之間的對立;反核電一案則是政府轉移技術責任,製造社會爭端的動作。先不論公投結果如何,這種「非贊成即反對」式的二元選擇十分不利於問題的討論與解決,社會被迅速撕裂,每個人都急於站隊、追求自己的政治正確,卻沒有人仔細思考最好的解決辦法,於是問題非但沒有得到打磨,反而更加激化,甚至造成多數人對少數人的言語霸凌。

我的一位天主教朋友就在公司被一群支持同婚的同事逼問:「你支持同性婚姻嗎?你不同意也沒關係,直接說就好。」這位朋友回答:「我覺得基於愛的結合都沒問題,可是當這個問題作為一個事關法律制度的公投案時,我沒辦法那麼快給出答案,我需要思考。」但是「不思考」已經成為大多數臺灣人的常態,「為自由而自由」實際上帶來的是整個社會在智識上的懶惰與極端化,容不下異己之言將極大程度阻礙社會的發展。我在臺南就曾見到理髮店門口張貼布告寫著「人權沒有什麼但是」──但是,人權真的沒有「但是」嗎?那麼像鄭捷這樣的殺人犯的生命權利也值得百分百無條件保護嗎?如果不是,那麼就應該商量具體的懲罰措施。如此種種,都不是一句「沒有什麼但是」可以解決的。可以說,這種把某種價值絕對化的主張是極度不負責的,我甚至懷疑這種高漲的熱情是有心人刻意營造出來的,因為這種不負責任的心態若普遍形成,將有利於某些人暗度陳倉、胡作非為──比如於無聲之中踐踏憲法、實現法理臺獨。

2017年「上報Up Media」刊載了一篇熱門評論〈人權,沒有什麼「但是」〉,文中稱「有『但是』的人權,其實只是偽君子的法西斯前奏曲而已」。

如果說公投案代表了不同利益群體的對立,那麼臺北市市長的爭奪戰則代表了持不同政治立場的群體之間的對立。在選前最後一夜,臺北市候選人柯文哲和丁守中分別在四四南村和凱達格蘭大道舉行拉票大會。柯文哲因無黨派背景和活用新媒體而得到大多數年輕人喜愛,而丁守中則獲得大部分中老年國民黨員的支持。我參加了丁守中的拉票大會,因我的年輕被側目多次──因為舉目望去,觀眾幾乎全是中老年人。驚訝之餘,遙想到另一端的四四南村聚集了無數的年輕人,我感到十分悲傷,這已經不僅是政治理念的角力,而是不同年齡層之間的撕裂。坐在我旁邊的兩位80高齡的爺爺都是1949年隨父親從大陸來臺。他們告訴我,他們這些認同中國的老年人被年輕人稱為「老頑固」,他們的子孫中幾乎沒有人認同中國,其中一位爺爺的小兒子甚至不願意跟隨他回安徽老家;他與兒子的政治立場也截然不同;他告訴他十歲的小孫女「你是中國人」,卻換來一句「不,我是臺灣人!」天然獨程度已然如此之深,讓人扼腕嘆息。如此間一位老師所言,「這些外省第一代早年歷經抗戰,來臺後成為國民黨反共的工具,到晚年又被臺獨培養出來的兒孫們排擠,他們是臺灣島上為數不多的中國人,卻正在凋零。」在離開臺灣前,我與這二位老人在西門町散步。老人在綿綿細雨裡指著許多餐廳說,「這裡以前都是外省人一起玩的地方,以前都坐滿了外省人,現在人都沒啦,你看看西門町,有沒有人像我倆一樣老?」

試想,在一個臺灣家庭裡,長輩與晚輩可能在政治認同上對立,同輩之間又可能存在利益與信念的對立,而這種對立往往無法調和。重重對立之中,一個家如何能「和」?一個社會如何能「萬事興」?當一個政府利用對立來轉嫁應盡的責任,那麼這個政府的所作所為又怎麼可能是為了民眾著想?當臺灣人在指責中共「獨裁專制」時,起碼大陸在中共帶領下以其中國意識站穩了腳跟,而臺灣,卻已經在各種政治立場的對撞中壯烈犧牲。

獲頒2012年度「感動中國十大人物」的高秉涵曾說「這海峽好淺好淺,深不過我的遺憾」。在兩岸開放探親前,他如獲至寶地珍藏著故鄉的泥土,不捨地分次掺在茶水中咽下「家鄉的味道」;1987至今,他頻繁地往返兩岸,帶著百名老兵的骨灰返回故里,落葉歸根。然而,他的孫兒輩受訪時卻不假思索地說「我爺爺是中國人,我是臺灣人」。

文化價值多樣而混亂

臺灣因歷史原因與日本、美國關係密切,而日美文化也因此在島內大行其道,在中、日、美文化的激烈衝突下,臺灣社會呈現一定程度的文化價值混亂,主要表現為西化、日化和去中國化。

臺灣一度因「全世界早餐店密度最大」而出名。臺灣早餐店一般售賣吐司、義大利麵、漢堡,卻少有粥、包子之類的中式餐點,從早餐就多少可看出其西化傾向。另外,臺灣人普遍使用非本土研發的社交軟件,如Youtube、Instagram、Facebook、Line等。我曾在一堂課上被任教老師公開「勸告」趁著在臺灣網路不受限時多使用這些軟件,「聞聞自由的味道」。但當我試用Facebook以後,其公開性使我不寒而慄。我不禁疑惑,為何使用別國軟件(哪怕因此而失去隱私)就是自由的象徵?

在臺南旅遊期間,我參觀了奇美博物館。這是許文龍的私人博物館,屬西洋結構,氣派雄偉,於臺南的農田中拔地而起。整個參觀過程使我感到十分突兀,該館與臺南當地鱗次櫛比的中國寺廟和古蹟對照,更讓我感到極度詭異。臺南城市圈以寺廟為中心,保持著許多中國傳統習俗,而該地又長期是臺獨的鐵桿票倉,再加上這樣一個純西式博物館從天而降,我感到一種文化上的混亂與割裂。

除了西化,臺灣許多地方至今仍保留著日本殖民的印記。臺中公園內就有一處神社遺跡,其兩側還有馬型雕像,日本風味頗濃,而遺跡周圍並無任何解說字樣。神社之後是更樓,更樓之後是孔子像,供奉孔子像之處原本供奉著日本神社。頗具諷刺意味的是,在公園另一角的大樹下赫然立著一塊紀念抗日英雄的石碑,其矛盾與混亂可見一斑,而這種矛盾就存在於公園裡每一個正悠然納涼的人心中。據說,國民黨來臺初期,有人將桃園神社改為供奉抗日英烈的「忠烈祠」而使其得以保存,但這種做法很顯然是對逝者的侮辱,大多數人卻認為這是保護「文物」不得不採取的辦法。現如今桃園神社在臺獨縣長執政下一修再修,已成為日本境外最大的神社。在我看來,這是假文化保護之名行文化再殖民之實。

另外,臺灣的商業廣告與日本相像,都十分誇張。臺灣的街道、樓房更隨處可見日本殖民的影子,甚至有完全日文的店招。

在我認識的許多臺灣學生中,幾乎沒有人知道西門町的街道名(成都路、昆明街、康定路)與整個中國地圖的相對位置有關,另一些熱門景點「永康街」、「金華街」也是大陸的地名。而以髒話做政治表態的風氣更顯出「教養」在某些狂熱的臺獨年輕人心中已經一文不值。位於慈湖的蔣介石「陵寢」外有一個銅像公園,裡面擺放著來自全臺各地的蔣介石、蔣經國和孫中山銅像。某些銅像是以「不忍總統受日曬雨淋」為由送至此處,其背後其實是民進黨在積極推行去蔣、去中的行動。

以蔣介石雕像做為主題的慈湖紀念雕塑公園,園中的燈幾乎全被砸毀。

在我來臺灣之前,學習重點大多放在國際關係與國際政治上,常常今天關心埃及、明天關心敘利亞。但是在臺灣半年,距離促成反思,我幡然醒悟:原來我一直都「不識廬山真面目,只緣身在此山中」。我忽然發現中國政治是政治學裡多麼不可忽視的一部分,中國文化在工業社會中又顯得多麼獨特。在經歷了200年的中西衝撞、100年的文化自殺之後,中國傳統文化的復興正處在一個最好的時機,而在臺灣領教到的一切更讓我感到我輩有責任以真真正正中國人的角度去學習中國文化、理解中國文化、發揚中國文化,而不能放任自己依附西方觀點貶低自己的國家和文化。要復興中華,首先就不應當屈從現狀而給人性的脆弱找藉口;若一昧迷信外來「普世」的美好,最終只會如臺灣一般陷入混亂與幻滅。在家庭、宗族等觀念已經極大程度變化、傳統仕紳階層也已不復存在的當下,中國將如何找回傳統,並將傳統調整出新姿態以面對世界?這將是我未來不懈努力的方向。