中印領土之爭始於1950年代末期。在龍象相爭期間,在冷戰中對立的東西方陣營竟然忘卻意識形態之爭,不約而同地站在印度一邊。1950年代以來各國出版的世界地圖,多數都依照印度的領土主張標示中印邊界。1962年中印邊境戰爭爆發時,印度理所當然地期待與北京的共產黨政權有不共戴天之仇的臺北當局與之合作,形成對中國大陸的戰略夾擊態勢。令印度意外的是,儘管蔣介石將中印邊境衝突定位為「印度反抗共產帝國主義之鬥爭,而非中印兩民族間之戰爭」,但並未對印、美向臺北提出的相關合作建議做出正面回應,反而重申中華民國政府不承認「麥克馬洪線」(McMahon Line)的立場,並針對美國國務院發表承認麥線的宣示表達抗議。

印度的意外,源自印度傳統當中的非歷史化傾向與現代印度國家建構過程中直接繼承自殖民母國的殖民遺產和領土想像。古代印度文化當中,時間概念的尺度極為宏大,在這樣的體系內,千年歷史不過是瞬間,因而古代印度不僅缺乏可靠的歷史紀錄,也缺乏對應於古印度政治狀況的原型族群政治學、原型地緣政治學、原型國際關係學基礎的建構。面對橫亙在恆河平原北方盡頭──巨大的喜馬拉雅山脈,印度人僅將它視為神的領域,視為婆羅門─佛教文化體系中的一部分,卻從未理性檢視過這一地區人類政治生態形成與演變的背景和過程。殖民者的到來,為印度人帶來了歷史上從未有過的「印度」的概念,印度人迅即走向另一極端,將「印度」當做自古延續至今的主權政治實體,其主權管轄範圍即是英國在印度的殖民當局實際控制或宣示擁有的全部土地。

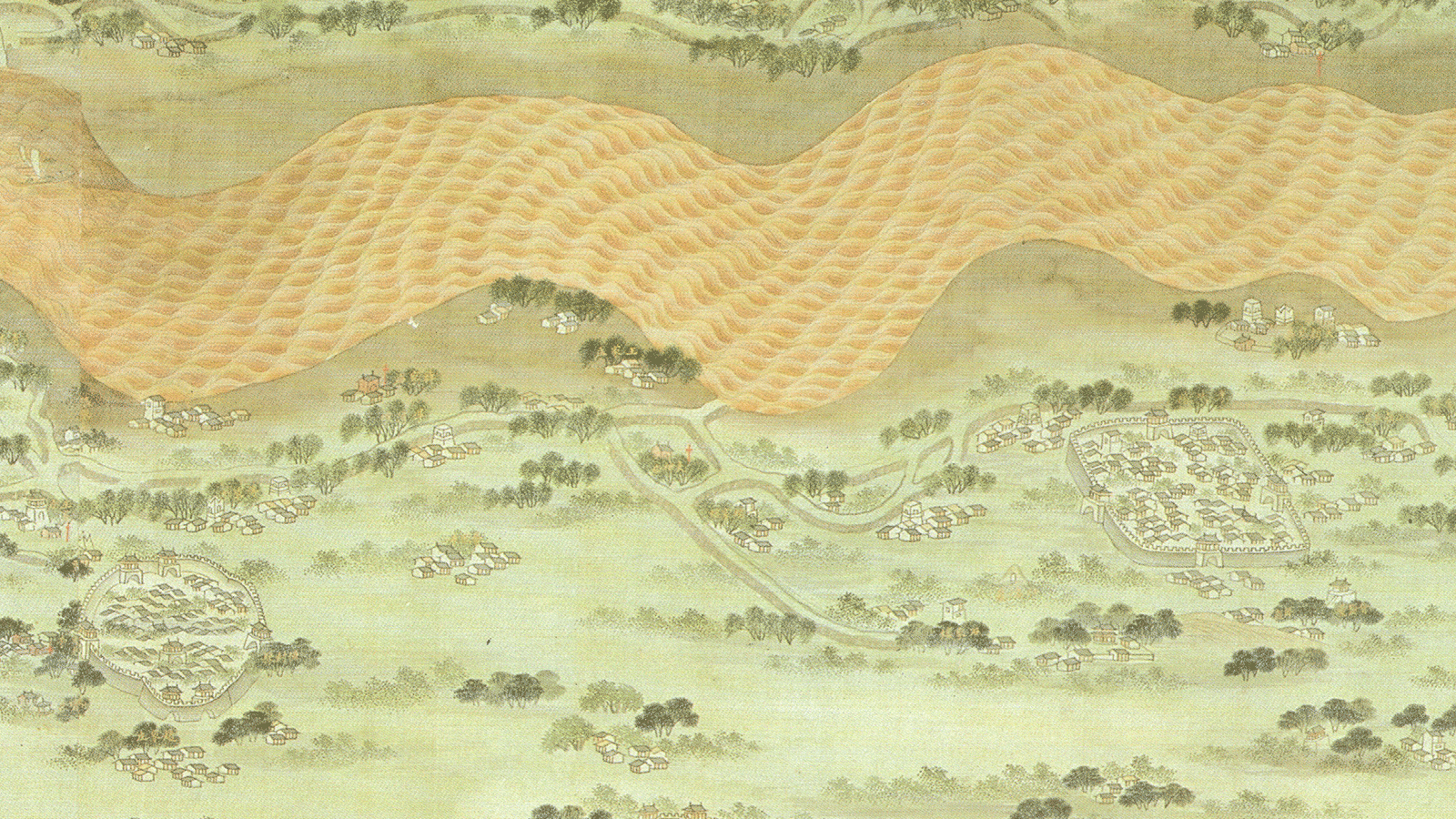

喜馬拉雅山麓的傳統政治秩序

歷史上,印度河平原與恆河平原的政治輻射力很難投射到平原盡頭的喜馬拉雅山脈西麓、南麓山地,更遑論這個世界最高山脈的東麓、北麓;因此,山脈北/東、西/南兩坡的傳統政治生態與生活方式基本上是在西藏高原的政治勢力影響下形成的。中世紀的吐蕃王朝長期直接統治喜馬拉雅山脈北/東、南/西兩麓山地;近古以來,在喜馬拉雅山南/西麓形成的幾個小王國,都是西藏政治─宗教體制開枝散葉的結果,在古代政治體系下都是西藏的藩屬。而在此之前,處於佛教後弘期,經濟、軍事實力脆弱的西藏,即尋求蒙古軍事─政治勢力的政治保護,因此加入蒙元王朝統治中國的體系,並與繼承元朝的明、清之間延續了這種封建性質、臣屬形式的政治關係。17世紀中葉到20世紀初葉,是喜馬拉雅山麓政治秩序體系的穩定期,在這一體系內,西藏是中國清朝的內藩(清朝擁有西藏內部的政治事務的最終決定權);哲孟雄(錫金)、布魯克巴(不丹)、拉達克等是西藏的藩屬;拉達克、巴達克山等同時又是清朝的內藩;哲孟雄(錫金)和廓爾喀(尼泊爾)是清朝的外藩(臣屬於清朝,但清朝不干涉其內部的政治事務)。

英國殖民南亞次大陸:摧毀喜馬拉雅傳統政治秩序

英國東印度公司和其後更為完備的英印殖民當局的到來,打破了喜馬拉雅山麓的傳統政治秩序。在逐漸征服印度河、恆河流域的蒙兀爾諸土邦,成為印度的主人之後,英國亟欲阻滯俄國由內亞方向朝南亞的擴張,乃將西藏視作其潛在勢力範圍,欲以之緩衝俄國的南進趨勢。然而,英國人充分了解西藏乃至整個喜馬拉雅山麓都處在中國主導的政治秩序之下,欲控制中國西藏,需先拔除「中國從喜馬拉雅山伸出的一排牙齒」,乃於18世紀初到20世紀初期間,相繼從印度河、恆河平原進攻喜馬拉雅山麓一系列清朝和西藏的藩屬國,以及由西藏直轄的藏南地區,除控制這小國和藏南的政治、經濟命脈外,還侵吞這些小國的大片土地、脅迫西藏地方政府依英人單方設想的「麥克馬洪線」簽署割讓富饒的藏南地區的條約。著名的大吉嶺,就是英國於1835年從錫金割占而來的;而西藏地方政府竟然在缺乏現代地理知識的情形下,將六世達賴倉央嘉措在藏南的出生地達旺也一併割給英印,儘管英印並未真正控制藏南,中華民國政府則既未簽署,也不承認這個非法的西姆拉條約。

印度繼承英國殖民遺產,中國放棄傳統財產

印度本是英國殖民的受害者,但當英國被迫放棄對印度的殖民統治後,其殖民政府的外殼意外地成為統一的現代印度國家的基礎。獨立後的印度,除了將包括英國奪自緬甸的阿薩姆在內,前英印的統治範圍直接轉為印度的國土外,也進一步將英國人對喜馬拉雅山麓的侵略範圍視為現代印度國家的領土或勢力範圍。基於這種擴張性的認知和國策,印度自建國之日起,即急迫推動向喜馬拉雅山麓諸小國和中國西藏藏南地區的擴張。1947年後,印度陸續控制拉達克、錫金等國,並在政治上不同程度地控制了尼泊爾、不丹。與此次洞朗事件2017年6月18日,印度邊防部隊非法越過中印錫金段邊界,阻擾中方在洞朗地區道路施工,中印雙方遂展開為期72天的武裝對峙。1 直接相關者包括:於1948年至1960年期間,陸續完成對沒有法律依據的「麥克馬洪線」以南藏南地區的軍事占領;於1949年與不丹簽訂「永久和平與友好條約」,取得對不丹外交的決定權;於1950年入侵錫金,至1975年吞併錫金。

繼承清朝領土遺產的中華民國放棄了清朝的宗藩體系,除自願加入「五族共和」,成為中國民族國家一員的「滿、蒙、回、藏」之外,不追求對原清朝所有「外藩」和部分「內藩」的支配。在政黨政治綱領中明確支持民族自決、民族解放的中國國民黨和中國共產黨,更是將支持中國周邊前清朝藩屬國和其他亞洲鄰國脫離西方殖民統治、獲得民族獨立,當做其政黨和國家的國際政治目標。抗戰前後,蔣介石和他領導的國民黨傾力支持韓國、越南、琉球、泰國、南洋諸國乃至印度的獨立。蔣介石在反殖理想下,拒絕考慮美國提出的將越南、朝鮮和琉球等前清藩屬國納入戰後中國之議,甚至未將中國的地緣政治利益置於優先地位,無條件支持印度的獨立與統一,反對獨立後的印巴分治方案;對於被迫承認蘇聯主導下的外蒙古獨立,也仍以蒙古人利益為優先考量。蔣對中國主權有所堅持,但在邊界事務上,係以考量現狀的原則代替領土民族主義原則,在與英國議定滇緬邊界時做了大幅讓步,接受了英國以緬甸段麥克馬洪線為基礎的「1941年線」方案。

中華人民共和國在國際事務、地緣政治和邊境事務上延續了中華民國時期的一貫思維,在與鄰國勘定現代邊界、簽訂邊界條約時,奉行「收縮─確認」的原則,基本上滿足了所有鄰國的領土要求。如將鴨綠江江心島嶼和長白山南麓劃歸朝鮮;默認和承認蘇聯和後蘇聯時代的哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克等國對江東六十四屯、部分和瞎子島、伊犁河流域、天山山脈西段的控制現狀;將諾門罕、達里岡愛、白塔山等區域劃歸蒙古人民共和國;將巴達克山、瓦罕走廊劃歸阿富汗;將坎巨提劃歸巴基斯坦;將珠穆朗馬峰(聖母峰、埃佛勒司峰)南坡劃歸尼泊爾;將高黎貢山以西的大片未定歸屬地區及勐卯永租地劃歸緬甸;將法國殖民時期侵占中國雲南、廣西、廣東三省陸地和部分島嶼劃歸寮國、越南。

中華人民共和國仍未與不丹和印度劃定邊界,但在實務中,北京仍尊重英印和印度當局的實際控制史和實際控制現狀。1950年代初,人民解放軍並未挾進軍西藏之餘威,推進到虛擬的麥克馬洪線以南在法律上仍為中國領土的藏南。1950年代末,仍不滿足於實際控制麥線以南的印度,繼續向麥線以北的中國領土推進,北京在忍讓數年後才被迫反擊,順利擊潰印軍,推進到法律上的邊界線附近,但卻在大獲全勝之際放棄收復的國土,退回到1959年實際控制線以北,並進一步後撤20公里。從法理的角度看,這場邊境戰爭完全是在中國境內進行的,若依印度的行事邏輯,北京大可以收穫戰爭結果。

邊境戰後的印度,不僅迅速恢復對麥線南北的實際控制,還在50多年間繼續在諸多地段以蠶食的方式向中方實際控制線以北推進,逼得中方持續退讓。此後更向藏南大規模移民,並推動當地文化的全盤印度化和高度軍事化。同時,印度也鼓勵尚未與中國簽訂邊界條約的不丹向中國提出更多的領土要求,近期洞朗事件所涉及的區域,就是其中一部分。

這次事件的另一相關方,是遭到印度吞併的錫金。錫金在印度吞併的威脅之下,曾170多次向北京表達加入中華人民共和國的請求,均遭北京拒絕。北京還考量印度控制錫金的現狀,最終於2003年承認印度對錫金的主權。北京的退讓,顯然並未換來印度的回報。

國際輿論和臺灣輿論的弔詭翻轉

1962年中印邊境戰爭結束後,國際社會並未因中國的東方式謙讓而感動,東西方兩大陣營仍然習慣指責中國「擴張」。連長期與中共打交道的蔣介石也無法相信北京與莫斯科在中印邊境衝突議題上存在分歧,堅持認定中共的行動是受蘇聯指使,仍是「共產國際行動」。只是面對北京主動撤退至1959年雙方實際控制線,隱約感到這是「共產國際行動」的重要「轉變」。但無論如何,隔岸觀火的蔣還是在一個角度堅持了中國主權立場。

兩蔣時代結束,臺灣輿論界和學界在臺獨、反中氣氛日益升高的情勢下,基本上放棄了蔣的中國視角,轉而全面接受印度和西方在中印領土衝突中的立場,將北京描述為抱持領土野心,「蠶食、鯨吞」印度領土的一方。是次中印洞朗對峙期間,國際社會比較罕見地保持中立態度,但在憲法和法律層面,理論上仍未變更洞朗為中華民國領土法律基礎的臺灣,公開的輿論多數都譴責中國擴張、侵略印度,部分政治主流派還特意強調臺印加強合作,共同「對抗中國威脅」;即使是理當冷靜客觀的政治和國際關係學界,主流意見仍然是認定中國「野心勃勃」、「改變現狀」。

但檢視1949年以來的歷史,中華人民共和國顯然繼承了1949年之前中華民國的收縮性領土政策,並未奉行領土民族主義,並未奉行擴張主義政策。此次雙方對峙解除,但中印之間的結構性衝突並未消失。這一結構性衝突的核心仍在於中國從喜馬拉雅山麓傳統政治秩序的原點一路退讓,意欲以犧牲部分利益換取區域和諧,而印度繼承和累進了英國殖民遺產,在徹底摧毀傳統的喜馬拉雅政治秩序的基礎上,無限擴展印度國家利益。事已至此,重新檢視做為傳統中國「天下」政治秩序之一環的喜馬拉雅山麓傳統政治秩序,也許可以從中借到一點古老的智慧,避免這種結構性衝突的再次爆發。