本刊2017年1月號〈評《少年臺灣史》(上)──形塑「真正有意識的『臺灣人』〉一文,指出臺獨歷史學者周婉窈於其書中,為了政治目的而打造所謂「臺灣(民族)意識」,採用曹永和的「臺灣島史」觀點,在歷史的三要素(人群、空間、時間)上刻意忽視以下史實:

一、人群:臺灣本島無原生人種,故現今定居於此的各個群體均為陸續先後來到,各個族群除了相互尊重彼此的傳統與文化傳承,亦應享有平等的和平生存權;

二、空間:臺灣位處中國東南沿海的大陸架上,首先受到東亞國際關係體制的影響,應當回到傳統中國的天下秩序裡來理解臺灣史;

三、時間:移居島上的主體人群來自中國大陸,我們除了回顧近代在地的生活記憶之外,更該體認到臺海兩岸為一生命共同體,在歷史上休戚與共的事實。

本文為了將「臺灣島史」撥亂反正,針對周婉窈所扭曲的概念和避而不談的史實再做進一步探討。

周婉窈於〈給少年讀者的信〉中表示:「我不想『簡化』歷史,我想把歷史的複雜性和多樣性帶進來」。然而,我們一一審視《少年臺灣史》的「複雜性」和「多樣性」時,卻發現:正因周婉窈所採用的「臺灣島史」拆散了整體脈絡的大歷史架構,而讓臺灣史本身變得過於複雜而難以理解;她所強調的「多樣性」則有意識地刻意排除「中國」,因此變得支離破碎,無助思考。那麼,這樣的史觀究竟旨在增進青年學子「對過去的認識」,「了解現在、面對未來」?抑或有著更深層的別樣考量?

2019年11月17日,周婉窈出席國家人權博物館舉辦的《轉型正義之路──島嶼的過去與未來》新書發表會時,強調「這本書簡單來講就是為青少年朋友而寫,…年輕人必須跟歷史真正能夠接上頭」,「讓這些青少年感同身受」。(中央通訊社,〈周婉窈從少年角度書寫,看白恐受難者故事〉,2019年11月17日,1''19'。)

海洋鏈結起的兩岸互動

首先,她自問「臺灣離中國那麼近,為什麼沒有接觸?」時,強調「主要原因是她(臺灣)不在中國帆船航線必經的路途中」,故「不停靠臺灣,頂多遠遠望見而已」。惟不知身為臺灣史學者的周婉窈是否遺忘了臺灣先民的原鄉泉廈、廣州自古即以海洋作為生命線,以致有謂「海者,閩人之田也」。元代汪大淵《島夷誌略》(撰於1349年)中記「琉球」,其山「自澎湖望之甚近」,可見就是臺灣。根據中研院院士郭廷以的研究,汪大淵自記曾來臺「登山觀覽,可能即係由當地漢人引導。至於內地商人之早已到臺販賣,似更無可疑」。但周婉窈仍堅持以比《島夷誌略》晚出200多年的明代陳第《東番記》(撰於1603年)作為漢人來臺的最早紀錄,然後雙重標準地認定:「距今約六千年前」臺灣先住民族的祖先可以「從今天華南一帶陸續渡海來臺,在這個島嶼定居下來」,可是後來中國(漢人)的船舶反而卻僅能「遠遠望見」此島!

接著,周婉窈再舉考古遺跡、典籍記載來驗證她的看法:以古物論之,她先將「臺灣北部河口的沿岸地帶,曾經出土中國宋朝和元朝的陶瓷器」,主觀判定為「數量不多,很可能是船難,或間接輸入,也可能是中國貿易船偶爾停留過」,並輔以「澎湖的考古發現大量宋元時期的陶瓷器」,來論定「澎湖被納入中國對外的海上航路之中,而臺灣則外於這些活動」;以古籍論之,她則選擇性地以「日本大海商李旦(明國人)的貿易船,曾經停靠『高砂』(臺灣)七次」來論斷「臺灣已被納入日本人的貿易網絡中」。然而,以東亞/東南亞海洋史為研究專長的周婉窈似乎忽略了中國東南沿海的港灣早在宋末至元代時期就與埃及亞歷山大港並列世界第一大港,往返的舟船載運了絲綢、陶瓷、香料等商貿交流,海上航路亦因此蓬勃繁盛,此一盛況若將東亞最大貿易主體的中國排除在外便無法理解,又何來自外於中國外貿的「日本人的貿易網絡」呢?更何況,被西班牙人稱作甲必丹(中國船長)的泉州人李旦,正是由於其所經營海上貿易往返中國、日本及東南亞之間而停泊於臺灣,此恰好印證了臺灣參與中國東南沿海外貿與文化圈而鏈結起的兩岸互動史。

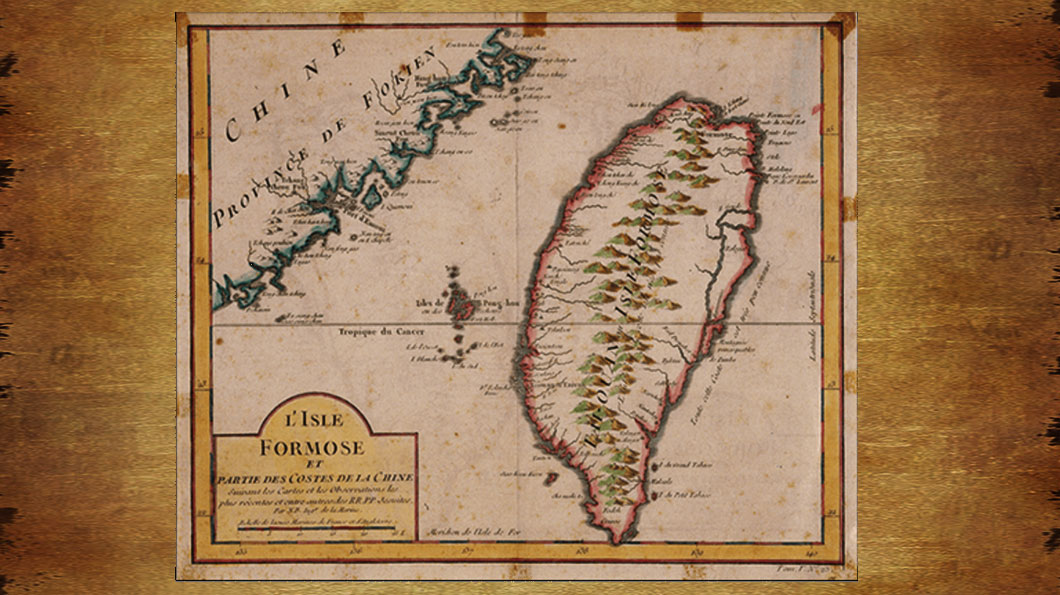

法國耶穌會傳教士於1714年奉康熙之命到澎湖與臺灣,實地測繪中國沿海的地圖。

天下秩序下的自主發展

而後,她繼續寫到「漫漫的數千年中」,「島上人群可以說處於自主發展的狀態」,是因於「海洋將臺灣與外界隔絕開來」。此前,周婉窈更表示「海洋可以隔絕,也可以連結。隔絕是自然狀態,連結就要靠航海工具和技術。」如此一來,臺灣島得以自主發展彷彿是歷史上的「必然」。然而,前已言之,臺灣島上的人群都來自島外。若臺灣被海洋隔絕是「自然狀態」,那島上的人(包括周婉窈在臺灣的祖先)從何而來?再者,如果以「航海工具和技術」作為要素,七〇年代所發掘出土的秦代造船遺址,顯示中國早已有相當規模的造船技術,而臺灣島與中國大陸僅一水之隔,並非孤懸於汪洋大海之中,何以能「自然」地長期維持其自主性?

其實,該問題的關鍵還是得回歸到「中國是什麼?」、「天下秩序是什麼?」來理解。周婉窈曾謂「『中國』這個詞,雖然起源很早,但『中國人』用來指稱『貫時性』、『本質性』的民族(中華民族),卻很晚」。她雖然點出了傳統詞彙的核心概念不同於近代西方主導的「民族主義」意識形態,卻避而不談起源甚早的「中國」一詞,究竟有著什麼意涵?

論及「中國」,做為儒學經典的《禮記》〈禮運篇〉指出「以天下為一家,以中國為一人」的觀點,將「天下」作為一個整體概念,再將「中國」置於其中。此處,「家」不僅涵蓋了「人」,更著重彼此之間「和合共存」的相處關係,此全然迥異於西方「民族」觀念下,人基於自利動機,為趨利避害的本能所驅使,群體之間分化為「我群」及「他群」的必然性,乃致彼此間爭奪既定資源時,不惜競逐、訴諸殺戮。

進而論之,蔣慶於《公羊學引論》指出:「凡符合仁義道德的,《春秋》則中國之;凡不符合仁義道德的,《春秋》則夷狄之。」此言明確地點出《春秋》之「中國」,即依循儒家思想的道德價值標準所做出的「夷夏之辨」、「道德之辨」,完全不同於西方民族觀點下的血緣、種族之辨。故夷夏之別不僅不具強制性,不必然導致群體衝突,甚至周邊族群亦可藉由接受人際相處的道德準則而歸入華夏。於是,《孟子》〈滕文公上〉有謂「吾聞用夏變夷者,未聞變於夷者也」。

如此,「中國」所主導的「天下秩序」奠基於道德理想等價值,注重於穩定與和諧,而得以大體地維繫了「漫漫數千年中」東亞秩序的穩定。這才是在「漫漫的數千年中」,臺灣「島上人群可以說處於自主發展的狀態」的背後原因。

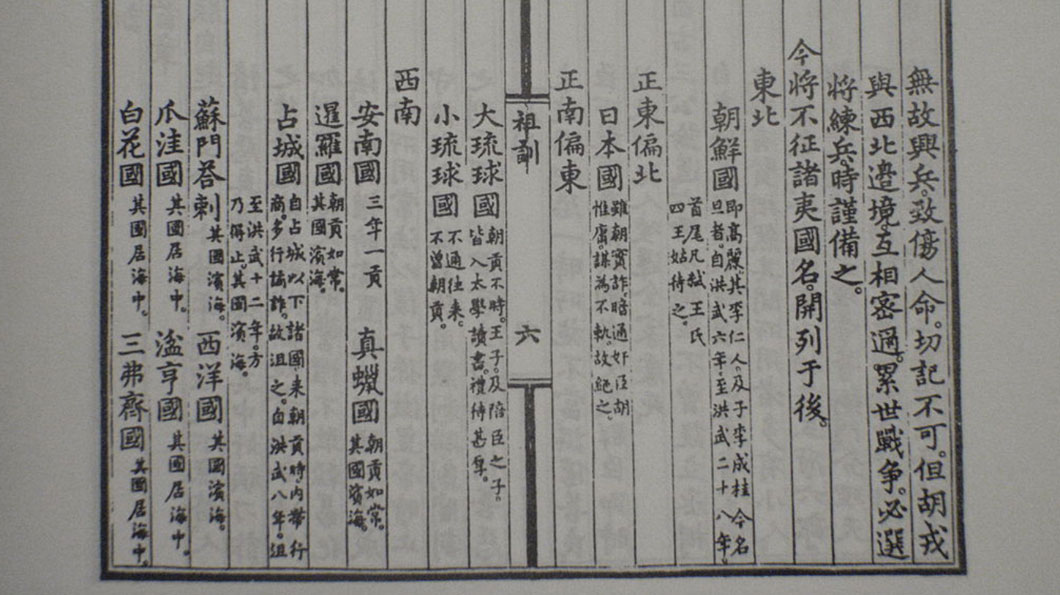

明太祖朱元璋在《皇明祖訓》中明白將「大琉球」(即琉球群島)、「小琉球」(即臺灣)和日本均列入「不征諸夷」。但明初的中國就已能組建鄭和下西洋時所率領的數百艘船、數萬軍隊的大艦隊。如果不是自我克制(「不征」),不但臺灣(甚至日本)早入中國版圖,恐怕人類史上第一個「日不落國」根本輪不到英國。

如果明代中國的軍力都可以及於非洲東岸,那民間船隻要往返臺海兩岸根本不會有什麼技術困難。可見周婉窈所謂臺灣的「隔絕是自然狀態」根本是有意低估中國對臺灣的影響力。

明太祖朱元璋在1395年(洪武二十八年)的《皇明祖訓》裡,將朝鮮、大小琉球(琉球群島及臺灣島)、日本等地列為「不征諸夷」,告誡後世子孫不得恣意征討。

外來衝擊下的近代變革

至此,我們可以看到周婉窈刻意將目光侷限於臺灣本島及環繞著這座島嶼的海洋,以便低估僅有一岸之隔的中國大陸在歷史脈絡上所帶來的影響,以及忽視傳統天下觀穩定東亞秩序的重要性。而後,面對西力東漸對天下秩序的衝擊,她則如此說道:「到了16世紀,在環中國海域,人群活動越來越活絡、密集,外力開始衝擊臺灣島的在地社會。」並且,她將此衝擊歸因於「明國實施海禁」及「大航海時代」兩個變革。

對於中國的海禁政策,周婉窈表示「宋朝和元朝海上貿易很興盛,到了明朝突然實施海禁,導致海上走私貿易盛行,海盜猖獗」;「臺灣逐漸捲入海盜活動圈,以及走私貿易圈」。事實上,海禁的歷史背景是:15世紀末,義大利及阿拉伯商人已往來歐亞非等市場,並經營著中國絲綢與瓷器的貿易;16世紀初,葡萄牙商隊赴廣東賣貨獲利,亦備受中國優待。惟此後數年,西方商賈於沿海地帶出現燒殺劫掠等粗暴行徑,海上亦有東洋倭寇頻繁侵擾,而後始有「罷市舶」,閉絕日本貢路之政策。故中國面對外力並非自始排斥、閉關自守,而是面對外來的衝擊做出防禦性的回應,管制著自己的居民、維持有限的對外貿易,來維護社會穩定、減少紛擾爭鬥。

對於這種防禦性的「海禁」,我們必須認知到:唐朝末年,東南沿海已納入海上「絲綢之路」的貿易;南宋至元代,閩船、閩賈即「多以海商為業」,活躍於東西洋的經濟互動圈;明朝更有鄭和船隊七下西洋。海洋經濟如此繁盛,「浮大海趨利,十家有九」,何以嘎然中止,「寸板不許下水」?違背經濟利益趨向的政策背後,實為中國文化反對對外逐利擴張,基於中國國防的防禦性本質,政府面對海上倭寇侵擾時,必然做出此種收縮性的對策。於是,「多賴海市為業」的沿海居民只好尋求體制外的運作,轉而冒險且非法地「通蕃販貨」。但周婉窈指出「海上走私貿易盛行,海盜猖獗」的現象時,卻對此前日本倭寇的海上侵擾、西方商人破壞固有秩序的暴行視若無睹,不加批判,反將罪責歸諸於中國捨棄利益以謀安定的「海禁」。

在論及西方的航路探險時,她則稱「他們主要想來亞洲買香料,中國的絲也是他們很想要的」;「荷蘭人急起直追,試圖在中國沿岸擁有貿易據點」。如此之輕描淡寫,忽視了此種「貿易」乃是西方人挾著國家軍力為後盾、以攫財據地為手段的侵略行為。1622年,荷蘭提督率領兵船要挾互市、占踞澎湖,虜船虐民等暴行隨之而至。而後,中荷海戰僵持半年之久,於此期間,荷蘭人早已入據「北港」(即臺灣),中國政府力有未逮、無法顧及臺灣,終至海島淪陷。然而,中國無力「諭退」葡西荷人的窺伺寇掠、無法抵禦西方船堅炮利的侵門踏戶,以致西方列強破壞東亞的天下秩序,但這一切在周婉窈的眼裡卻只成了不痛不癢的「談談打打(1622-1624)」。論及結果,她更好似站在荷蘭的視角,說「大員是荷蘭人『退而求其三』的選擇」、「荷蘭人不甘不願來到大員」!莫非我們不為那些曾在天下秩序裡安定生活的先祖們抱屈,還得替侵略者荷蘭人感到婉惜?周婉窈於書中曾提到「失敗者沒有歷史,他們子孫順從新主人,用主人的眼光看自己的過去,這是許多殖民地的共同命運。」難道這就是為什麼在數百年之後,周婉窈及其他臺獨史學家明知此種悲哀,卻自甘做個不願意站起來的「日本殖民地奴隸」?

左圖為荷蘭人於1570年繪製的地圖,臺灣島為未橫跨北迴歸線的群島;右圖為西班牙人於1626年所繪的基隆和淡水港。由此可見,奉行重商主義的西方國家,早已鎖定臺灣島作為通商貿易的據點。

對殖民政權的評價

殖民主義是基於種族(血緣)優越而進行軍事侵略、經濟剝削的擴張主義,是對被殖民者的生命與人性尊嚴最赤裸裸的壓迫。周婉窈刻意將荷據後各時期「支配島上人群的政治體」一概視為外來政權,以「客觀」為托辭迴避了其對結構性族群關係的道德是非判斷,轉而採用「人口族別的比例」、「調查研究的詳實」、「近代化的發展」等作為評斷標準,談論治理政策的變革,淡化殖民政權武力侵略、經濟剝削的野蠻殘酷,醜化、扭曲中國人自己的政權的性質。

首先,周婉窈評論荷據時代時,表示荷蘭東印度公司(VOC)「不是移民性的殖民統治(荷蘭人不移來居住),雖然招徠漢人來臺,但土著人口可能還是占多數」。反之,當她談到根本稱不上殖民政權的鄭氏時期,卻稱「究實而言,朱成功攻臺和荷蘭占領大員,本質上沒有不同,都是以優勢的武力入據,並逐步控制島上的土著人群」,但「臺灣人口的族別比例發生很大的改變」(所以反而更像「殖民政權」?)。具備歷史學專業素養的周婉窈,竟以如此表面的比例數據來刻意地淡化兩個政權之下族群關係的差異,所隱瞞的真相是什麼呢?

回顧歷史,我們知道占據臺灣島的VOC雖僅為幾千餘名荷蘭人,但主要以榨取漢人的勞動力來增產農作物等貿易品,並馴服不以務農為主的原住民族作為鎮壓反抗者的利刃工具。為此,才有著該書中所提及的:「荷蘭人來了以後,就在各社的上頭平白增加一個統治層級」;「討伐時,荷方動員其他社的壯丁一起去攻打」;「小琉球的原住民全數被『清空』」等史事。相較而言,鄭氏兵士及家眷雖有數萬名,然而鄭成功於1661年6月14日的宣諭即明言:「當以己力經營、不准混侵土民(番人)及百姓(漢人)現耕物業。」此即以圈地的限制,實際地保護了先住民族及先來漢人的生活型態。荷蘭、明鄭兩時期的族群關係截然不同,絕非草率地以「任何外來統治都有很負面的一面」就能一言蔽之。周婉窈假若真心地關懷「殖民統治對在地人權的傷害」,那麼值得留意的是,據臺灣省文獻委員會所編之《臺灣史》記載:「明鄭有臺二十餘年之中,罕有較大番亂。非若荷蘭之時,四出撻伐,累年不休。」回顧歷史時,注重族群比例的結構轉變之外,更應關注各族群間的結構性關係,才得公正地評斷其是非對錯,將公道還諸歷史,以貼近於歷史的原貌。

再者,周婉窈曾稱許荷蘭「留下豐碩的資料」、日本更「投入龐大的人力、物力和財力,進行大規模的土地調查(1898-1904)和人口調查(1905開始,每5年調查1次)」,甚至表示「假如沒有這些翔實的調查研究,我們對臺灣漢人和原住民社會的了解,相信會大幅度降低;有些面向,可能一片空白。」惟這樣的空白,真是我們所缺乏的嗎?究竟怎麼樣的調查與資料,更能符合「善治」的實際需要?

早至元代汪大淵於《島夷志略》中,即已述及臺灣出產硫磺。明代鄭舜功繪有產硫所在地的小東島(即臺灣島)「雞籠山」。張燮《東西洋考》亦論及雞籠淡水「琉璜氣每作火光」。惟晚近至清代「榕城(即福州)藥庫災,燬硝磺火藥五十餘萬無纖介遺」後,郁永河始出行臺灣,「布以給番人易硫土」,此行並針對「山川夷險、形勢扼塞、番俗民情」留下了名著《裨海紀遊》。相對而言,根據郭廷以的《臺灣史事概說》,西班牙占據基隆、淡水期間「積極經營」,「採販硫磺鹿皮」;荷蘭則「每年運出的米值十萬盾、糖值十五萬盾、鹿皮等亦值數萬盾」;日本更是「以全力從事經濟搾取」。假若僅以讚賞的眼光將殖民者荷西日人留下的調查記錄視為「珍貴的知識財」,就忽視了這些資料的最終用途是為殖民母國的利益服務,目的是加強殖民政權對這片土地的經濟剝削與政治箝制。更有甚者,這種評價也意味著未能看懂中國傳統所講究的「善治」、「保境安民」。中國歷代地方官員及讀書人考察風土民情的目的在於使為政者順應民情來「興良風、除弊俗」,不是為了「開發」(實為剝削)資源而調查統計。而周婉窈卻要我們只知感念殖民政權細緻的調查資料、精確的數據分析,甚至反過來指責自身傳統地方誌的不足。

最後,周婉窈讚許「奠基在調查和研究上的踏實知識,可以說是殖民統治留給臺灣的寶貴資產」之餘,亦強調:「日本時期的近代化,大抵是正面的。有些建設背後是為了經濟的剝削,但也不全都是這樣」;日本在臺灣進行建設時,「非常用心」;在推行初等教育上,「相當盡力」;公學校的教育,「品質稱得上優良」。在她的眼裡,「臺灣的近代化,可以看成是明治維新的海外版」。

對於周婉窈視為「大抵是正面」的「日本時期的近代化」,同樣任教於臺灣大學的許介鱗教授寫了一本《日本殖民統治讚美論總批判》來駁斥。許教授指出:「在日本統治之前,臺灣在全中國之中是最富庶的一省,當然也比日本富裕。…但是淪為日本殖民地之後,臺灣的一切能量資源,轉而被日本榨取而犧牲奉獻」;「日本殖民統治50年,臺灣的資本主義化是完全隸屬於日本帝國的一種殖民地型『農業分工』狀態,…為日本資本主義的發展犧牲奉獻。…這種殖民地的不平等發展,難道還得讚美日本的殖民統治為『現代化』嗎?」但正如許教授所斥「現在的學術界墮落得一蹋糊塗,將日本的『殖民地經營』稱為現代化,並失去自己的立場而稱『日治時期』,甚至依附日本立場稱『日領時期』。所謂『價值中立』的說詞,不過是思想沒有主體性,一種趨炎附勢的奴隸思想表現。」

周婉窈在《少年臺灣史》的首篇中說:我們要保護這個島嶼的「文化、族群認同和自尊」。難道周婉窈所守護的,就是:仗恃「在地化」而取得正當性的媚日皇民文化,訴諸「多樣性」以自外於祖國的臺獨認同,以及藉口「複雜性」實則淪為美日附庸的「奴隸的自尊」嗎?(完)