30年前發生在北京的八九運動毫無疑問是一場悲劇。從大多數學生的角度講,一場本意良善的轟轟烈烈的愛國民主運動被強力鎮壓。從中共的角度看,八九運動以「六四」告終,導致改革停滯甚至倒退,而這也是改革開放進程中唯一的一次。其結果,許多改革核心人物被迫退出歷史舞台,中共本身的合法性也遭到重創。不僅如此,中國因此而受到西方的孤立和全方位制裁,自乒乓外交以來日益改善的東西方關係從此逆轉。甚至於統一的進程也因此受挫,至今港臺仍有人不斷引「六四」來拒統。

然而令人歎息的是,中國付出如此巨大代價卻沒有任何一方是贏家,所有參與方都是輸家,這當然是一場令人扼腕的全民族悲劇。但是,在我看來,這場運動之所以是悲劇,並不僅僅在於此,而是滿腔熱血、真誠無比、不懼犧牲的學生群體所追求的目標──西方式民主──根本就不適合中國。換言之,不但這個悲劇收場的運動原本沒有必要發生,而一旦啟動了,無論結果如何,還是將以悲劇收場──亦即,如果這些學生成功了,帶給中國的仍將是災難。更悲劇的是,中共為了避免災難的發生,捍衛改革開放的路線,而不得不採用最極端的方法,並由此背上歷史沉重的負擔。對這一特殊的歷史現象,我稱之為倒錯的悲劇、扭曲的悲劇。

要理解這一點,首要的自然是要明白:何以西方式民主在中國行不通?

第一,「文化是制度之母」,英國政治哲學家艾德蒙.伯克(Edmund Burke)一再強調:任何制度的變更一定要從自己的傳統中延伸而來。無獨有偶,中國學者錢穆也有類似的結論:「政治制度必然得自根生。縱使有些可以從國外移來,也必然先與其本國傳統有一番融和溝通,才能真實發生相當的作用。否則無生命的政治,無配合的制度決然無法長成。」他還發出這樣的反問:「試問哪裡有無歷史因襲的政治,無傳統沿革的制度,而可以真個建立得起來的?」這方面中國有過相當慘重的教訓。這也是中華民國這種完全移植自西方的制度模式在中國失敗的根源。

中國幾千年的政治傳統簡而言之就是只有一個政治中心。這和儒家文化強調世俗化、政治上突破血緣限制的科舉制有關。由於世俗化,宗教在中國社會發揮的作用極其有限,也根本無法與強大的政治權力抗衡。科舉制令中國存在高度的社會階層流動,其後果就是中國從未有一個穩定強大的貴族階層,從而無法對政治權力形成挑戰和博弈。這和西方文明皇權、教權和貴族多方博弈、制衡完全不同。

當然長期的歷史記憶也使得整個社會對政治一元化的高度認同。因為每當出現多個政治中心之時,國家往往陷入分裂、戰亂,民不聊生。這種慘痛的歷史記憶已成為全民集體無意識,甚至在造字的時候都能體現這種記憶。比如一個中心是「忠」,兩個中心是「患」,就是寫照。

此外,中華文明的價值偏向,如責任先於自由,義務先於權利,社群高於個人,和諧高於衝突,也排斥了西方以競爭性、對立性為特點的政治傳統。

第二,從人類歷史來看,一個國家向民主轉型往往是代價極為高昂甚至是生死攸關的跨越。全球第一個代議制民主國家英國,經歷了兩場殘酷的內戰,一次軍事獨裁(克倫威爾)、一次復辟和一次光榮革命。儘管如此,相對來說,英國付出的代價還是相當小的。法國200年來經歷了五個共和、兩次復辟、兩次帝制、一次君主立憲,還有一個短暫的巴黎公社。整個國家幾乎每20年就來一次血腥的大波動。其他發達國家如德、日,也未能逃出這種宿命。德國一戰後雖然擁有當時世界上最好的憲法:威瑪憲法,卻成為希特勒上台的工具。然而走向法西斯主義不僅給世界帶來了空前的災難,也給自己的國家和民族帶來毀滅性的後果,全國成為廢墟,德國被肢解。日本明治維新的第一個十年就發生150多次農民暴動,後來還發生了內戰,死亡數萬人。二戰末期,更成為世界上第一個被原子彈轟炸的國家。後來,它們在盟國占領之下,以及冷戰的出現,才完成了民主轉型。

相對於發達國家,發展中國家或者仍處於危險的轉型中,或者轉型過後仍然處於落後狀態。泰國效仿西方建立君主立憲制已達90多年,但至今國家仍是軍變和民變交替上演。亞洲其他國家緬甸、印尼、馬來西亞、寮國、柬埔寨、菲律賓等國大同小異:不是軍事政變就是持久的內戰。不僅如此,民主制度總算穩定下來的菲律賓和印尼,仍是全球最貧窮和最腐敗的國家之一,所以這兩國的民主前景仍然非常暗淡。因為歷史已經一再證明了:經濟越發達,民主越穩定。而貧窮、落後和腐敗則往往令民主極為脆弱。

和亞洲不同的是,拉美各國大都是由原宗主國的殖民者的後代建立,在民族、宗教、文化傳統上有著高度的同源性。墨西哥從西班牙殖民統治下獨立後,從1824年到1848年發生了250次政變和叛亂,更換了31位總統。後來建立的仍然是波菲里奧‧迪亞斯(Porfirio Díaz)長時期的獨裁統治。1910年墨西哥革命爆發,卻又發生內鬥,讓墨西哥在長達20年的時間裡陷入內戰。革命結束後,墨西哥革命制度黨獲得了政權,並且一黨獨大統治墨西哥,直到20世紀末。2000年墨西哥出現第一次政黨輪替,才算是完成了民主轉型。拉美其他國家巴西、阿根廷、智利、秘魯均有著類似的慘痛經歷。

以研究民主崩潰著稱的學者包剛升曾總結道:一個國家平均要經歷1.5-1.7次的民主崩潰,才能實現民主轉型與民主鞏固。這一數字是較早啟動民主轉型的18個大國的平均值。

顯然,假設我們仍然要把西方的制度模式做為政改的方向,中國這種超大規模的多民族國家所付出的代價是無法想像的。更為重要的是,前述那些較早民主化的國家都是在當代全球化之前實現的,而在今天一年的進步相當於過去十年的情況下,這樣曲折的轉型的後果則是中國將遠遠的被世界拋於身後。

第三,從現實看,一個多民族國家如果實行西方這樣的民主,極易導致國家分裂。不僅如此,就是已經建立起穩定和成熟的民主制度的西方國家,也同樣找不到有效的方式解決國家統一和民族認同問題。前者有蘇聯、南斯拉夫、捷克和斯洛伐克以及後來的印尼。後者則有英國(蘇格蘭)、西班牙(巴斯克)、土耳其(庫爾德)、法國(科西嘉)、加拿大(魁北克)。面對分裂勢力的挑戰,大多數國家都是依靠武力應對。

美國學者法蘭西斯‧福山(Francis Fukuyama)在其成名作《歷史終結及最後一人》(The End of History and the Last Man)一書中認為:「過去的蘇聯根本不可能實現民主化,因為一個自由到可以被看成是真正的民主的蘇聯肯定會立即按民族和種族解體成許多小國家。」「民主化在其實現以前,必須經歷一個國家分裂的痛苦過程,這個過程不會很快結束,甚至還會發生流血。」法蘭西斯‧福山:《歷史終結及最後一人》,北京:中國社會科學出版社,2003年,第41頁。1

中國基本上是到了20世紀才成為一個現代民族國家。中華民族這個概念也還是上世紀初由梁啟超提出的。客觀來說,「中華民族」還沒有成為各民族的共識。這也是為什麼今天仍然存在疆獨、藏獨和臺獨的原因。這也同樣是為什麼疆獨、藏獨和臺獨都希望中國「民主化」的原因。而中國顯然無法接受也無法承受國家的分裂。

第四,西方是通過漸進方式,逐步建立起成熟的民主制度,可以說是從種子長成大樹。英國如果以1688年的「光榮革命」成功為起點,到出現政黨、再到最終實現普選,用了200多年的時間。美國、法國等發達國家也基本如此。美國黑人1965年才有公民權,瑞士1971年才實現普選。這個過程經過漫長的充分發育和演變,是伴隨著經濟市場化、宗教世俗化、文化多元化、國家民族化、社會公民化及法制化等發展起來的。但是,自從西方徹底完成民主化後,這種情況就再也沒有出現過。所有後起的轉型國家都是採用瞬間突變甚至是休克方式完成的,可謂整樹移植。這個原因可用一句話作為總結:高級民主一旦產生,就不會再提供初級民主的合理性。但激進式的民主化造成的代價與風險卻極為高昂。

事實上,縱觀人類歷史,沒有一個成功的國家是在完成現代化之前就實行普選民主的。在現代化完成之前實行普選民主的,沒有一個國家是成功的。也就是說,在西方,民生的發展有可能導致民主的產生,而民主本身卻無法推動經濟的發展。

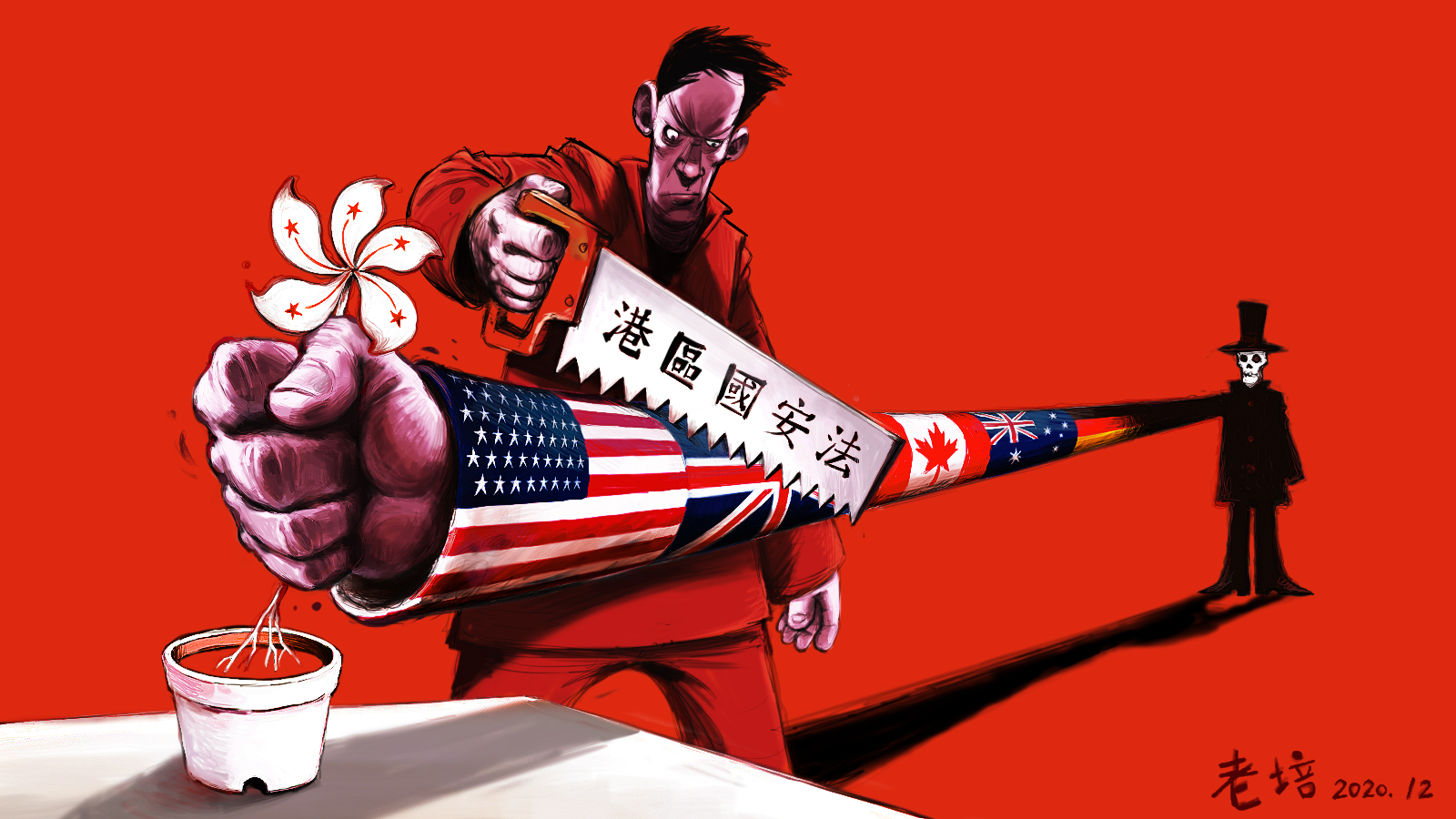

第五,當中國處於民主化轉型的艱困過程中,西方出於地緣政治的需要,不但不會像當初對待東歐國家一樣施以援手,相反的,它們必然如同對待當年的俄羅斯一樣,落井下石,公開支持各種分裂勢力,由此徹底根除中國未來再度崛起的能力,永遠消除中國對西方國家潛在的威脅。

俄羅斯的休克療法之所以失敗,而東歐則取得成功,原因在於西方對於處在轉型困境的東歐大力援助,對於俄羅斯則袖手旁觀。因為蘇聯解體後的俄羅斯仍太過龐大,一旦復甦仍將是西方的威脅。這也是為什麼,儘管當時俄羅斯全面擁抱西方,但西方仍然想盡一切辦法,將蘇聯解體時唯一一艘在建的核動力航母烏里揚諾夫斯克號(實際是由烏克蘭接收)肢解。

所以在這種情況下,中國的民主化轉型不但不可能成功,相反會永遠喪失發展的機會。也就是說:如果30年前那些在天安門廣場絕食的學生得償所願,中國極有可能與蘇聯同步土崩瓦解。

此外,中國是一個傳統的人情社會,廣大農村更是一個宗法社會,而不是西方以公民社會為基礎的的權、責、利清晰的法治社會。經過40年的市場化改革之後,各個層面都已經結成了以利益為基礎的關係網,這就是今天俗稱的利益集團。打破這種網絡的唯一手段就是最高政治權力。但假設中國實行西方式的民主制度,一方面各個層面的利益集團將利用所控制的資源,把任何能夠挑戰它們的力量通過選票排斥在外,並通過選票將它們的利益合法化。而最高政治權力為獲得選票,同樣需要地方上的利益集團的支持,最高政治權力不但不能如同過去制約各種利益集團,反而需要向他們俯首。在這樣的狀態下,社會公正將更加遠離中國。

自從1840年中國第一次被來自海上的文明打敗之後,以西方為師便日益成為中國各界的共識,並經歷了從器物到制度再到文化的過程。然而越來越深化的學習並未挽救中國的命運,從而又引發了逆向的反思。梁啟超1903年在美國考察8個月後得出了醒悟般的結論:「自由云,立憲云,共和云,如冬之葛,如夏之裘,其如於我不適合!」可謂振聾發聵,當是最早打破西方迷思的知識分子。只是到了1989年,青年學生仍然未能達到梁啟超當年的思想高度。

回望這場不堪回首的悲劇,最令人唏噓的是,學生義無反顧的要把中國帶向一個他們認為正確但實際卻會導致災難的道路上去,而共產黨為了避免國家走向這種災難,而不得不對自己最值得珍惜的群體採取決絕的手段。這真是一場扭曲和倒錯的悲劇。今天當我們醒悟到這一點,自然要大聲呼籲:這樣的悲劇絕不能再重演。這既取決於中華民族的醒悟,也取決於中國模式的進一步的成功發展和演變。