顏世鴻與其家族的歷程

中國共產黨臺籍烈士葉盛吉生前吸收的唯一一位黨員是其臺大醫學院的學弟顏世鴻。顏老先生出生於1927年的日據時代高雄,三歲隨全家遷居泉州,爾後於1937年因父親顏興奉妻舅張錫鈴轉達的指示返臺從事「群眾工作」,據顏世鴻的梳理,其祖父顏達於1895年曾追隨劉永福抗擊日軍,父親顏興(1903-1961年)於1926年與張翠���成婚,接著進入張翠���堂兄張錫祺開設的高雄光華醫院學習醫術。而張錫祺及其三弟張錫鈴(又名張邦傑)、五弟張錫鈞均秘密投身抗日活動。張錫鈴乃臺灣革命同盟會(1941年2月10日成立於重慶)的南方執行部(1943年9月取消)領導者,張錫鈞則加入國民黨王芃生成立的情報機構「國際問題研究所」,與長兄張錫奎之子張榮玉一同刺探日軍情報。顏世鴻推斷張錫鈞正是傳奇諜報員「長江一號」;而顏興亦加入臺灣革命同盟會獻身抗日大業。顏世鴻記述在1937年8月23日躲在二樓病房看《七俠五義》時,聽見三舅張錫鈴在隔壁書房對父親說:「抗日同盟會的決定,派你攜帶一家赴台從事群眾工作。」(顏世鴻,《老殘瑣言》未刊稿,2012年11月30日,頁31)只是顏興返臺後,旋遭日本特別高等警察拘捕兩次,致使顏家生計陷入困頓,任務也無從展開。此外,基於抗日的民族大義,張錫祺、張錫鈞等人與共產黨也頗有合作,張錫祺1930年於上海創立的光華眼科醫院,便是掩護中共地下黨人和傳遞抗日情報的聯絡點。據顏世鴻所敘,張錫祺在另名中共黨員王學文的介紹下,「經由地下管道」加入共產黨。(顏世鴻先生稱張錫祺於1956年入黨,見《青島東路三號:我的百年之憶及台灣的荒謬年代》,臺北:啟動文化,2012年,頁94。但在《老殘瑣言》中,又稱「二舅表面上,五五年才由王學文介紹入中國共產黨」(頁17),與前述入黨時間不符。況且,王學文是在1927加入中國共產黨,1930年隱藏身分進入日本人創立的上海東亞同文書院任教以發展諜報網,直到1937年才奉令撤退去延安,再說解放後已無需「地下管道」入黨,因此張錫祺的確切入黨時間,應是在王學文離開上海前的1930-1937年之間,顏世鴻先生恐有筆誤)。此外,葉盛吉於1948年9月前往大陸旅行時,也在上海拜會過張錫祺數回,離別前還特意前去致意與拍紀念照(相關記載可見許雪姬、王麗蕉主編,《葉盛吉日記(八)1948-1950》,臺北:中研院臺灣史研究所、國家人權博物館,2019年,1948年9月3日條、9月6日條、9月23日條,頁235-238、251-254、296-297)。顏世鴻也發現父親「對蘇區的情形似乎熟悉。二妹出生前,我常聽父親說一些蘇區的情形給母親聽,如:公妻是胡說、看病不要錢等。」(《青島東路三號》,頁93),顏世鴻也曾在1933年的「福建事變」中親眼見到十九路軍的良好軍紀(《青島東路三號》,頁90)。因此顏世鴻在筆下自嘲「在這百年,顏家三代都曾為『叛匪』」(顏世鴻,《上海、上海》A版未刊稿,1996年11月3日,頁12),指的正是顏張兩家既身為「抗日世家」、與中共又往來甚密、自己與幾名至親更先後加入地下黨的曲折經歷,均是曾當權的日本帝國主義與國民黨當局眼中的「叛匪」。1 因而親歷日本的皇民化教育,甚至於1945年3月20日以臺大學生身份被徵發為學徒兵,但其強烈的中國民族意識始終沒動搖過。當臺灣光復後,返回臺大醫學院就讀的顏世鴻結識葉盛吉,在葉盛吉的學識與人格感召之下,顏世鴻加入中國共產黨,希冀一同為新中國的新民主主義革命獻身。儘管葉盛吉不幸於1950年12月29日犧牲,顏世鴻也先後遭關押於綠島與小琉球、飽嚐13年7個月的囹圄辛酸。但出獄後的顏世鴻不忘初心,寫下許多文稿以記敘身世與對中國前途的關切,還前去探訪葉盛吉入獄後出生的兒子葉光毅並閱覽葉盛吉文書,更將葉盛吉的獄中遺書翻譯成中文。因此,顏世鴻可說是葉盛吉遺志的繼承者,其特殊又隱密的家族身世,正是一部臺灣人民反帝反殖民、反內戰、求統一的奮鬥史,這正是彌合兩岸歷史斷層、重建臺灣社會的中國認同的最有力事證。

顏世鴻多年來撰就大量手稿,除了《綠島百事》與曾被改名為《青島東路三號:我的百年之憶及台灣的荒謬年代》的《霜降》已出版外,其餘手稿均尚未刊行。且顏世鴻提筆並非為了爭名牟利,純是替見證的人事與對中華民族的期許留下紀錄,因此不似蔣介石日記般有諸多隱晦甚至刻意誤導的情節。雖然戴國煇顏世鴻自敘初識戴國煇是在1992年底,當時顏世鴻已將《霜降》草稿影印一份寄給葉盛吉的摯友楊威理,以供其撰寫《雙鄉記》參考(顏世鴻,《七四自述》未刊稿,2001年5月1日,頁191),而戴國煇又向楊威理推薦由陳映真將《雙鄉記》譯成中文(楊威理著,陳映真譯,《雙鄉記:葉盛吉傳——臺灣知識分子之青春.徬徨.探索.實踐與悲劇》,臺北:人間出版社,2009年),由此戴國煇與顏世鴻相識。2 曾勸顏世鴻「歷史的東西,應該還給歷史」,鼓勵其梓行回憶錄,但顏世鴻忖度「我自認為自己的文章是不上大雅……這本來只是為自己寫的,趁還沒有老而成果寫下來,所以根本不想出版。所以我對出版,心內很亂,我第一〔深怕〕犯了如顧亭林先生所說的,把不成熟的東西輕易示人」顏世鴻,《七四自述》,頁191。顏世鴻所徵引的,源自顧炎武這段自敘:「僕自三十以後,讀經史,輒有所筆記。歲月既久,漸成卷帙,而不敢錄以示人。語約『良工不示人以樸』,慮以未成之作,誤天下學者。」((清)顧炎武著,黃汝成集釋,欒保群、呂宗力校點,〈譎觚十事〉,《日知錄集釋》下,上海:上海古籍出版社,頁1853),由此可見顏世鴻的謙遜與對中國古典文化的熟稔。3 。由此可見,顏世鴻確實從不是為了美化或淡化某段記憶、或沽名釣譽而寫作,這使其文稿的可信度與歷史意義,遠勝過許多政客回憶錄那種搽脂抹粉的雜湊文字。

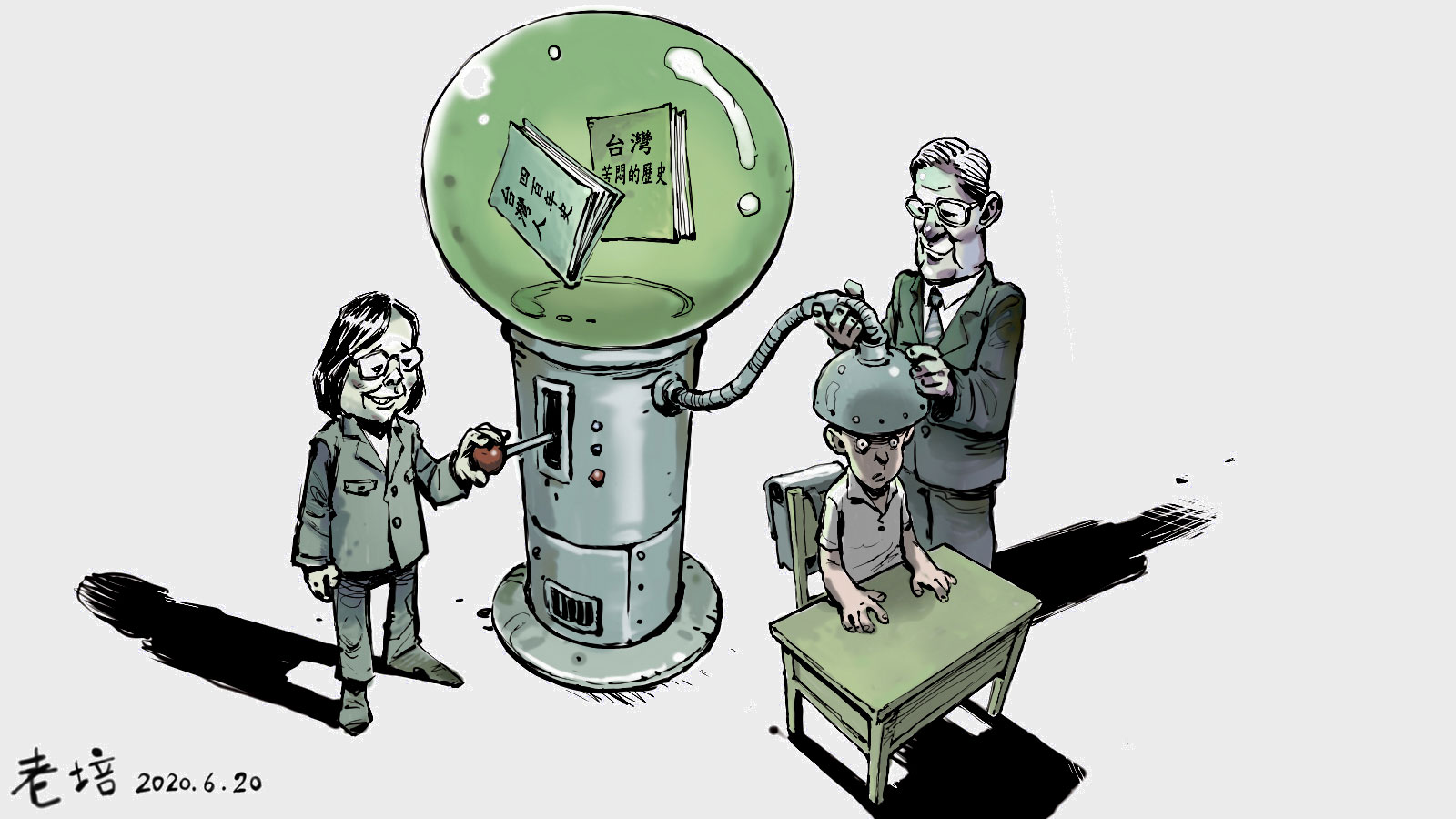

更重要的是,顏世鴻文稿是令今人認識與理解、一個真真正正的臺籍中國人如何自少至老均不改其志的心路歷程的珍貴文獻,字裡行間既飽含對中國百年苦難的感慨及未來復興的期盼,亦表現出中共地下黨人的堅貞氣節,絕無皇民化臺民般推崇殖民的自賤筆調,更無自認遭「中國外來政權」迫害的自憐妄想。更可貴的是,比起未留下多少隻字片語的多數地下黨人,顏世鴻與葉盛吉俱有大量親筆手稿存世,這替破解臺獨史觀提供了最堅實的戰略武器。因此可以說,如欲重奪遭臺獨勢力歪曲與掌控的臺灣史話語權,便不能忽視葉盛吉的存在;如欲研究葉盛吉的意義,更斷不能忽略顏世鴻的繼承。關於研究葉盛吉及那一代地下黨人的意義,請參見《遠望》社論,〈建立新中國,臺灣人沒有缺席——紀念為新民主主義犧牲的葉盛吉們〉,2021年5-7月合刊本;《遠望》社論,〈正確解讀「葉盛吉們」才能爭取臺灣史話語權〉,2022年1-3月號合刊本。4 唯有將葉盛吉與顏世鴻的事蹟合壁審視,才能打破臺獨勢力建構的所謂「悲情臺灣人」、「被迫選擇紅色祖國」、「臺灣人徘徊於臺灣認同與中國認同之間」等荒謬謊話。

顏世鴻與「奸匪李登輝」的相見

故此,筆者特別挑選顏世鴻於《七四自述》中追敘李登輝(時任臺灣當局領導人)前來臺南市仁愛之家訪見的段落,藉以對比兩人的人品與見識,從而更顯揚顏世鴻在道德觀、國家觀、民族觀等方面均極難能可貴的歷史意義:

那一年(按:1998年8月27日)依據臺灣「總統府」的紀錄,李登輝造訪過臺南市仁愛之家兩回,分別是1995年5月28日與1998年8月27日,而顏世鴻先生雖未在手稿內載明見到李登輝的確切日期,但從他猜測李登輝前來的動機可能是讀過葉盛吉傳記、《霜降》或《上海、上海》,抑或從戴國煇口中得知來推估,李登輝見到顏世鴻的日期可能是1998年8月27日,因為顏世鴻是在1996年底才撰寫《上海、上海》。所以在此之前,李登輝無從因尚未完稿的《上海、上海》對顏世鴻產生好奇,自然也不會在初次造訪時意識到顏世鴻的存在與重要性。5 ,有位參謀連絡我,我只好連絡董事長李庭芳先生。一度說可能取消,但那一天他真的來了。驚動警察署,及市政府。我隨董事長李先生、主任葉先生,與李總統握手,在三樓會計室,臨時設一廳做簡報也由李庭芳董事長做,他只眼角掃我這邊一次,而後看看日間托老老人活動,看一看,他們回去了。我們還臨時在一個診療室設一個臨時指揮所。他也許看過葉盛吉傳記、或者由戴先生(戴國煇)戴國煇與李登輝的因緣早在1961年便結下,彼時擔任東京大學中國同學會創會總幹事的戴國煇,於當年7月1日邀請正任職於農復會的李登輝前去東大農學院,為中國同學會農學院分會演講,兩人自此結誼。1996年戴國煇受李登輝延攬,自日返臺擔任「總統府」國安會諮詢委員,但由於雙方的國家認同差異頗大,對日據歷史、對兩岸關係的看法也迥然不同,戴國煇回憶道:「我慢慢發現包圍在他身邊、跟日本有關係的人士們,和我的想法差得太多,漸漸地,他和我也疏遠了」(王作榮、戴國煇口述,夏珍整理,《愛憎李登輝:戴國煇與王作榮對話錄》,臺北:天下文化,頁179-180),於是戴國煇於1999年掛冠求去,與李登輝正式分道揚鑣。6 口裏不知什麼動機,聽過我在這一無名的診所當主管,一時動心想來看一看。但總不能似看朋友那麼隨便。他臨走,我們還是按序握手,不重也不輕。所以到今天,我還是摸不到他的動機。那位上校參謀打的是我家的電話,而且是傍晚,所以動機不在「台南私立仁愛之家」。我是知道的,應是衝著我來。葉盛吉兄、戴國煇先生,還有一個極微小的原因,我寫而外流的「霜降」或「上海、上海」《霜降》是顏世鴻自敘家族身世的回憶錄,內容包含與葉盛吉相識的過程,最早寫於1988年,爾後又於1997年增補重寫。《上海、上海》則是顏世鴻於1996年5月前往上海祭奠五舅張錫鈞、探訪五舅媽與眾多表親後歸來所寫。7 ,而來看看這「抗日世家」、「叛匪列傳」中的後裔。但我心內平平靜靜地讓它過去了。我所以到現在不敢有太多太重的言辭。顏世鴻,《七四自述》,頁198。8

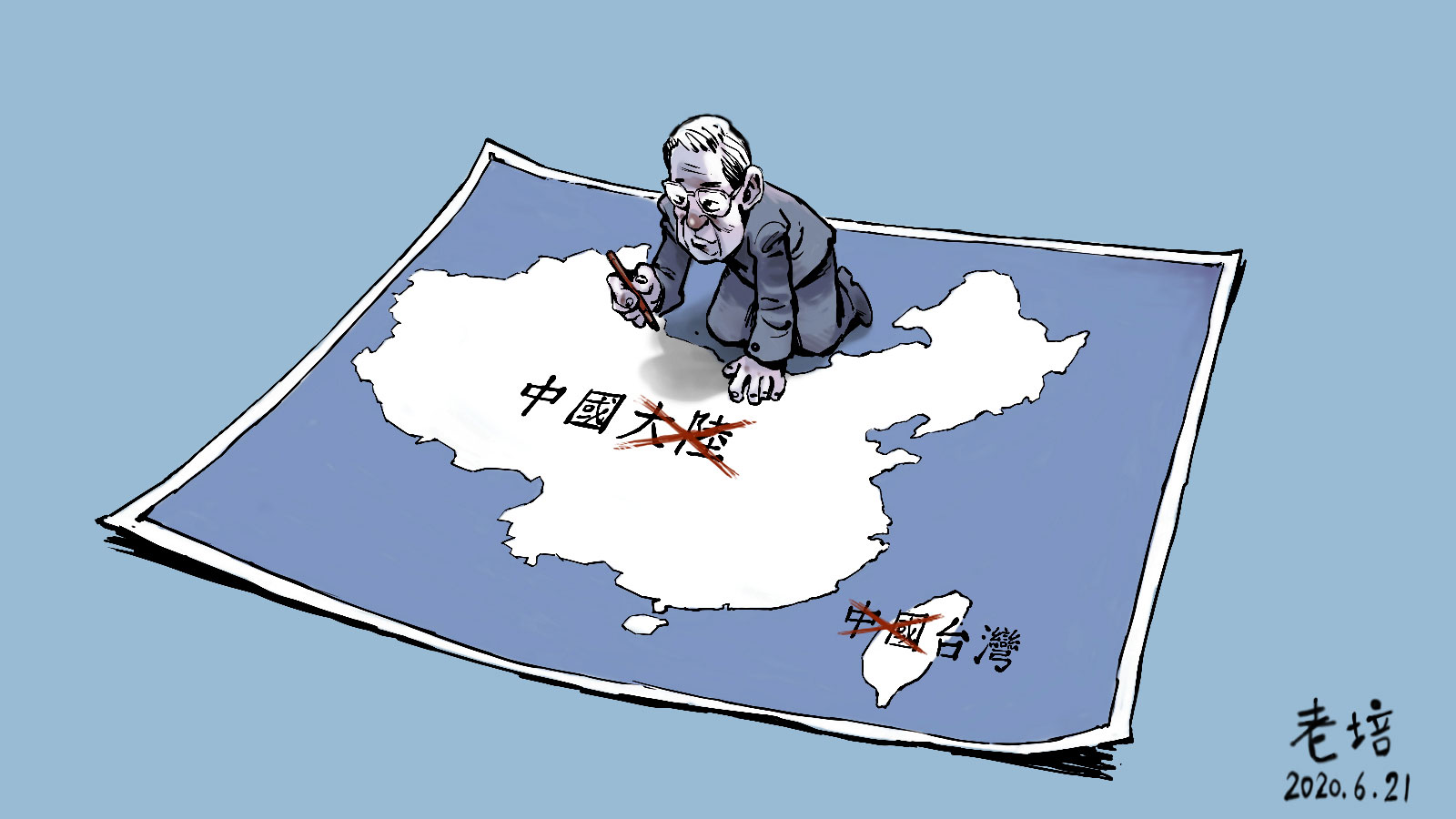

李登輝與顏世鴻既有相同點、亦有相異點。相同點是兩人都曾為中共地下黨人。但相異點有二,一為顏世鴻至今未改初心、未忘使命,李登輝卻早已「二進二出」共產黨,臺灣光復後,李登輝於就讀臺大農業經濟學系期間經吳克泰介紹,於1946年9月成為中共地下黨員,但1947年9月李登輝卻以「我發現黨內有野心家,有黨性不純的人」為由要求退黨;但弔詭的是,李登輝稍後與李薰山、林如堉、陳炳基、李蒼降等人共組「新民主同志會」研讀馬克思主義書籍。1947年9月地下黨人李薰山接受學委會成員劉沼光指示,將新民主同志會改為臺北市工作委員會所轄的黨支部,因此10月李登輝通過李薰山向劉沼光再度申請入黨,但卻又於1948年退黨。關於李登輝這段「地下黨」資歷,可參見藍博洲,《共產青年李登輝》(苗栗:藍博洲出版,2000年)一書。9 甚至有出賣同志之重嫌。吳克泰、李薰山、陳炳基等人俱對李登輝的入黨生涯多所迴護,李薰山甚至向戴國煇堅稱李登輝並未出賣同志(戴國煇、王作榮口述,《愛憎李登輝》,頁38)。但啟人疑竇的是,在「台灣省工委會臺大法學院支部葉城松等叛亂案」中,分明記載「葉城松於卅六年十月間,由奸匪李登輝介紹參加匪幫,受楊匪廷椅領導,擔任台大法學院支部書記」(「九一專案小組」整研,《歷年辦理匪案彙編》第一輯,臺北:國家安全局印,1959年,頁187),且葉城松、林如堉、李蒼降、李薰山等昔日同志不是遭國民黨殺害就是監禁多年,李登輝卻全身而退(甚至未被起訴),還能赴美留學,返臺後進入官場,最後被曾任特務頭子的蔣經國欽點為接班人,實在不能不令人懷疑「奸匪李登輝」究竟與特務單位達成何種重大交易?10 第二點,則是兩人對中國文化、政治、歷史與國族認同的態度有著天壤之別。從1994年痛罵中共是「土匪政權」、對司馬遼太郎抱怨身為「臺灣人的悲哀」、1999年發表「兩國論」,以及諸如主張「釣魚臺是日本領土」、在琉球的臺籍日本兵「慰靈碑」上寫下「為國作見證」等等,李登輝已不知發表過多少「反中媚日」的言論。在《台灣的主張》內,李登輝矛盾地一面自稱「對中國文學與思想,也曾多所涉獵」、一面批評「兼具霸權主義與民族主義的大中華主義,對其他亞洲國家而言,仍然極具威脅性……最理想的狀況,是中國大陸擺脫大中華主義的束縛,讓文化與發展程度各不相同的地區享有充分自主權,如台灣、新疆、西藏、蒙古、東北等,大約分成七個區域,相互競爭,追求進步,亞洲或許會更安定」李登輝,《台灣的主張》,臺北:遠流出版,1999年,頁42、241。11 ;更有甚者,李登輝還時常鼓勵日本該更有自信,聲稱「以他國為殖民地,絕非良策,就國際道義而言,更非光采之事。但若一直耿耿於懷,不願向前看,對日本既無益處,對台灣也無幫助」。李登輝,《台灣的主張》,頁190。12

但凡熟悉中國歷史的人都知曉,春秋戰國、五胡十六國、五代十國、近代軍閥橫行等兵荒馬亂時期的中國,都是生靈塗炭的亂世,因此孟子回答梁惠王天下如何才能安定的問題時,直截了當地點明唯有「定於一」,且「不嗜殺人者能一之」。故追求大一統、再施行仁義禮樂以安天下,向來是中國的政治傳統與道德理想。臺灣史家杜維運便剖明「春秋大一統之義,更是崇高的和平境界。……秦漢以後的統一局面,賴以絕而復續者屢,戰禍以之而減少,生靈藉之以復蘇。如春秋戰國的形勢不變,中國數千年歷史,豈不完全演另一歐洲列強紛爭之局?中國的和平,賴於中國的統一」。杜維運,《與西方史家論中國史學》,臺北:三民書局,1988年,頁151。13 故李登輝污辱維繫統一的中國政治傳統是「兼具霸權主義與民族主義的大中華主義」,還鼓勵中國分裂為七個區域,絕不是理解與關心中國的表現,更不是為了和平,反而會招致無窮無盡的內憂外患。李登輝這些論點,與妄圖反中仇華的日本軍國主義者、美國情報機構做的對華報告簡直毫無二致。

至於日本侵華與殖民的殘忍罪責,李登輝既不追究,還鼓勵日本拒絕反省,這又豈對得起死難的千萬同胞?戴國煇便批評李登輝「看重日帝留下來的產業基礎建設,但歷史的大是大非他並沒有搞清楚。……這個大是大非若都能忘記,還能面對自己的祖先嗎?」戴國煇、王作榮口述,《愛憎李登輝》,頁55-56。曾提拔李登輝、身為李登輝多年好友的王作榮,則批評得更直切:「你徹底侮辱中國歷史文化,輕視中國人,更離譜的是要聯合周邊國家將中國大卸七塊,這就引起了我的憤怒,我相信只要是中國人都會憤怒」、「你中國書讀的不多,中文程度很差,是否有普通大學生剛畢業的平均程度,很是問題,你實在沒有資格談中國的歷史文化。」(王作榮,《與登輝老友話家常》,臺北:天下文化,2003年,頁77、203)李登輝雖能讀寫中文,竟對中國文化如此蔑視、對中國如此仇恨,絲毫未曾濡染中國文明的教養,算不上「懂」中文,王作榮之譏洵不誣也。14 顏世鴻對此也有同感,他在閱讀戴國煇的歷史著作之後,便向戴國煇答覆道:「應該你與他(按:指李登輝)有段不能逾越的牆」,戴國煇還高興地表示「你讀出來了,你讀到這一點」顏世鴻,《七四自述》,頁192。15 。可見凡是對中國歷史有溫情、有認同、又具備良知的正常中國人,都難以忘卻帝國主義侵略的慘烈過往,遑論苟同李登輝的謬論。

作為堂堂正正的中國人、俯仰無愧的中國共產黨員,顏世鴻當然不齒叛國叛黨的「奸匪李登輝」。對這位僥倖當上臺灣領導人的「李奸匪」突然「紆尊降貴」地專程來訪,即使「驚動警察署,及市政府」,但對顏老這等大人物,也只「心內平平靜靜地讓它過去」。他所謂「到現在不敢有太多太重的言辭」,其實表達的就是「何足掛齒」四個字。

李登輝雖曾為中共地下黨人,卻從未真正具備中國認同。他對昔日地下黨「同志」的「關切」,其心可誅。

顏世鴻的情懷與識見

親歷日本殖民侵華與國民黨白色恐怖迫害的顏世鴻,能在獨派當道的臺灣,至今堅持中國認同與期許民族復興,除了「抗日世家」給予的言傳身教之外,博覽群書、記性過人的特質也培養出顏世鴻縝密的分析能力,這使得他在面對中國的治亂興衰以及個人的旦夕禍福之際,依舊能不以物喜、不以己悲,獨行其道,而這正是他與貪生怕死、見利忘義的李登輝最大的歧異所在。並且,顏世鴻對中國既飽含感性的民族情懷,又富含理性的冷靜識見,這也使他超出了一般「感性統派」的層次。

比如2000年顏世鴻前往上海浦東與表弟張榮國、張榮仁(按:俱為張錫鈞之子)團聚時,擔任長江水利委員會規劃處副總工程師的張榮國,便勸顏世鴻應趁三峽大壩合龍前去飽覽長江舊貌,霎時令顏世鴻大發思古:「孔明隆中獻策三國鼎立、荊州兇變先主崩殂、白帝託孤六出祁山、星落五丈原。而後蜀亡於鄧艾,自六歲前起讀了多次〔三國〕演義,在廈門聽數次說書,……往事難忘。……翻開地圖,夏口、荊州、秭歸、夷陵、猇亭、川口到演義中的走麥城、火燒連營、八陣圖、白帝託孤,一連地名及故事,縱橫心內。宜昌以西變化不多,火燒連營七百里,正在這一段將淹沒的舊三峽」。顏世鴻,《長江行》未刊稿,2004年4月26日清稿,頁10。此稿為顏世鴻自2000年遊覽長江沿岸之後,對三峽大壩、上海港口乃至長江沿岸建設,以及全中國的未來發展所抒發的感慨之作。16 若無對中國歷史的熱愛,顏世鴻豈能如數家珍地一口氣道出如此多三國典故?若無對中國歷史的溫情,又豈會欲在大壩完工前,遊覽「滾滾長江東逝水,浪花淘盡英雄」的三峽?顏世鴻在此展現的情懷,實比某些表面高喊「兩岸一家親」的「演技派」臺灣人還來得情深意摯太多。

但抒發完思古幽情後,顏世鴻旋即又嚴肅地寫下:「為什麼不少人反對興建大壩,甚至有人慫恿台灣可攻大壩。為了這種種,決意實地走一趟」顏世鴻,《長江行》,頁16。17 ,接著鉅細靡遺地記錄:「三峽大壩工程的中樞地位在中堡島,距宜昌約四十公里。通用水位一七五公尺,洪水位一八五公尺,容水三九三億立方米,洪水量二二一五億立方米,最大洩洪量每秒十萬立方米」,同時又積極閱讀如戴晴、黃順興等反對派的意見。顏世鴻還不厭煩瑣地爬梳從孫中山《實業計劃》、1932年國民政府派出水力發電勘測隊、1950年成立長江水利委員會、1957年周恩來強調三峽水利的重要性、1970年葛洲壩動工等三峽大壩的發展過程,理解「長江水利委員會擁有七十年來九千多的文件,十四個小組的研究結果,……可以想到這一計劃不是匆促趕出來的」顏世鴻,《長江行》,頁36-37。18 。這段記述正凸顯顏世鴻對國家建設的深切關懷,即使他無權、無勢、無職、無位,根本無法影響建築大壩的決策,但是他內心那份對祖國大地、民族未來的細心呵護,驅使他必須進行深入的調查,然後才能放心地做出判斷。這種重視調查、不憑感情妄發空言的謹慎作風,切中毛澤東主張的「沒有調查,沒有發言權」。因此顏世鴻雖自知遭捕後已失去黨員資格,但他務實的愛國之心,卻遠比許多空談教條的左翼人士更像個實事求是的真正共產黨人。

此外,顏世鴻還分析道:「他們(按:指反對建壩派)主要是怕壩崩,及一旦〔遇上〕戰爭或恐怖分子,可以省一個脅制的目標。前者可以由工程品質及對策解決,致〔至〕於在目前世界,求免於戰亂的絕對性辦法,似乎是世界人類所共存的一個很大命題,不是區區有無這一壩的問題」顏世鴻,《長江行》,頁39。19 。這番識見,既能顧及中國復興的特殊需要,又能看到某些問題實為全世界普遍面對的威脅。而這也證明顏世鴻對中國認同的堅持、對中國復興的信心,從來就不是盲目的樂觀抑或人云亦云,而是確實論析之後的理智抉擇,與葉盛吉一樣皆屬自省之後「義無反顧」地熱愛祖國。

顏世鴻曾寫道:「我自知年老的狼狽和痴遲,不過也知道人類經驗累積的好處。對歷史或現實的種種事項曾經投入不少熱情及思慮,對一切發生於各國,尤其中國的虛像興〔與〕實像,自有一種對自己判斷的或然率和由自省而來的結論。……所以當年大家眼盯著北京天安門,我卻注意許多大陸各地,香港、台灣,美國及歐洲國家的動作及消息。民主、自由可以是崇高的理想,也可以是殺人的暗器」,最後則寫下「中國雖窮為大國,大國就是能『信』,如孔夫子『民無信不立』。這詭異多變的世界所期望的,或許就是對大國中國的『信』」顏世鴻,《上海、上海》C版未刊稿,1997年,頁223-224、235。20 。這更顯露顏世鴻卓越的歷史分析能力,令他既得以不受西方「民主」話語的誘惑、同時又深信中國文明的忠信傳統將是國際秩序的希望——這與會通「天下大同」理想的「人類命運共同體」實不謀而合,復興的中國絕對不同於靠剝削與侵略發家的歐美霸權。

英雄vs.匪類:顏世鴻的真正意義

1990年的大陸春晚中,陳佩斯與朱時茂表演了經典小品《主角與配角》。在其中,飾演「配角」的陳佩斯無論如何變裝、改換台詞,仍然無法取代一身正氣的「主角」朱時茂。「匪類」與「英雄」實取決於人格與立場,而非地位與角色,當然更不能由成敗而論。

如上對比之後,「顏世鴻們」與「李登輝們」的差別一覽無遺:前者看待中國的歷史和未來,既可揚長又不避短,心中敞亮、滿懷熱血地投身於民族復興的偉業;後者一生見風轉舵、見利忘義,不斷變色「轉型」,但最終還是回到他的「原型」——「22歲以前是日本人」。「李登輝們」出於反中謀獨的心態,無論中國有何優點俱視而不見,反而咬牙切齒地巴望中國四分五裂或愈亂愈好。因此誰是英雄?誰是匪類?已是不言而喻:顏世鴻們雖被國民黨視為「叛匪」,實為中國人的英雄;而李登輝們雖也曾被國民黨特務稱為「奸匪」,卻因其叛黨叛國,成為名符其實的「匪類」。

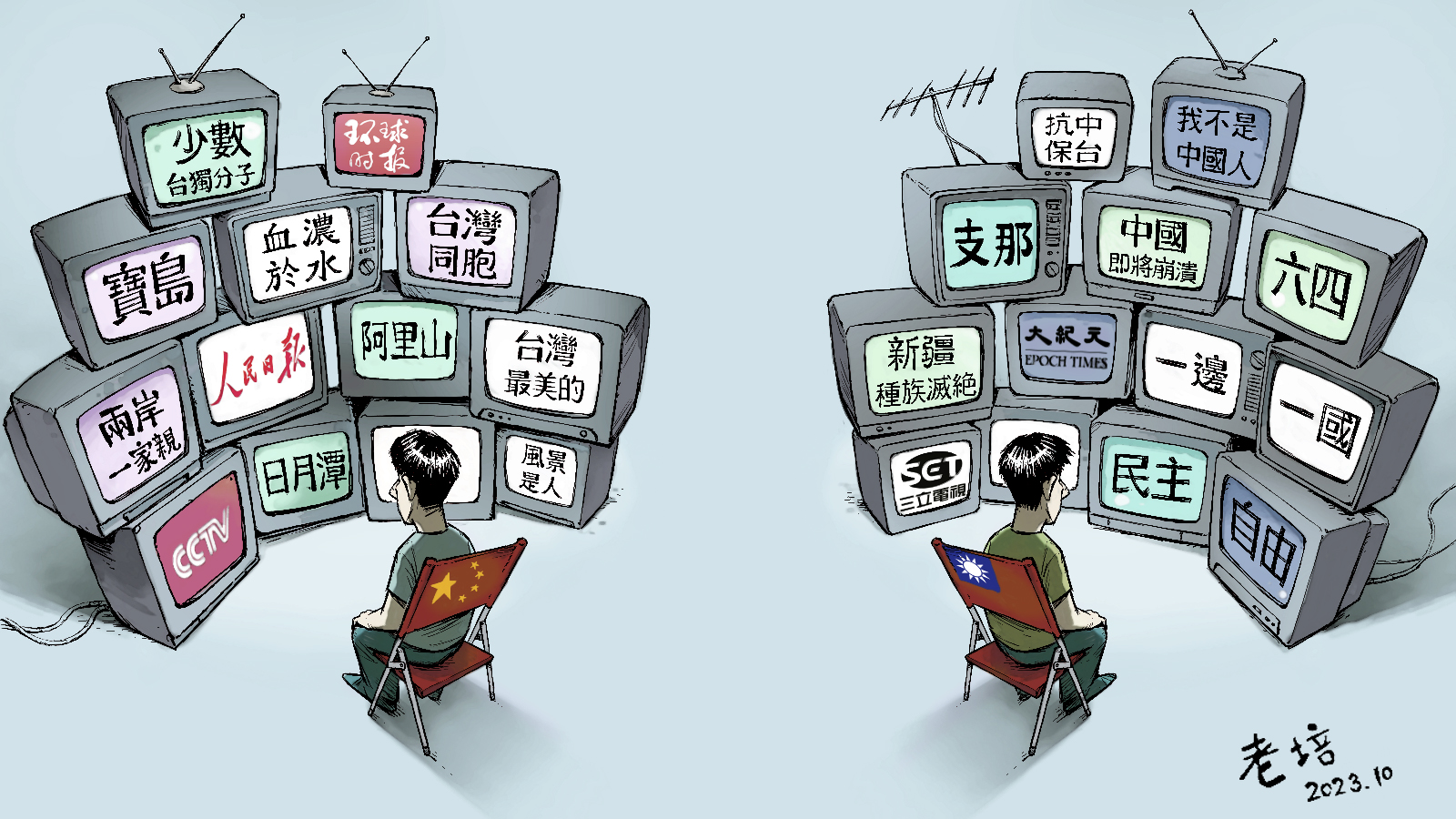

然而,儘管李登輝受到廣大中國官民唾罵,但李登輝的「獨流」思潮早已流毒臺島,李本人更受臺獨與日本右翼尊奉為「民主先生」。部分大陸涉臺官員和學者只批判李登輝個人,而迴避「李奸匪」的言論已深深烙印在臺灣社會內,令大多數臺灣人俱化為「奸匪」黨徒。如陳孔立等人便堅稱「『臺灣人認同』也不完全等同於政治態度,不等於主張『臺獨』。所以,兩岸認同對臺灣同胞而言,可以有『雙重認同』,既認同『我是臺灣人』也認同『我是中國人』」。〈兩岸認同過程——陳孔立、艾明江師生對話錄〉,臺灣中評網,2019年7月14日,網址:http://www.crntt.tw/doc/1054/6/6/3/105466382.html?coluid=245&kindid=17513&docid=105466382。21 這種論點,完全忽略了自蔣經國伊始,主張「我是臺灣人、也是中國人」的雙重認同,便含有將臺灣割裂出中國範疇、向臺獨意識妥協的政治意義;爾後再經李登輝的強化宣揚,所謂的「臺灣認同」早已不是如「湖南認同」、「北京認同」般的樸素鄉土意識,而是出自分離主義的「國家」認同。並且,根據政大選研中心的定期民調,今(2022)年6月,臺灣民眾中認為自己是「臺灣人」而非「中國人」者已經高達63.7%。這些人的「臺灣認同」根本就是「反中國認同」。假使不能正視此一事實,大陸如何制定有效的促統方案?又如何在統一後重建臺灣人的中國認同?形式上抨擊李登輝個人、實質上對大量「李登輝們」的拒統謀獨視而不見,無異是縱「匪」歸山、任「匪類思想」繼續魚肉臺灣人的心靈。

《遠望》曾在社論強調正確解讀與擺正對「葉盛吉們」的研究,才能破除臺獨史觀。假使大陸無法正視「李登輝們」乃現實中臺灣社會主流的事實,不正面否定「匪類」成群的正當性,那麼身為葉盛吉學弟與革命同志的顏世鴻,雖堅持一生以延續葉盛吉遺志、同時繼承其凝聚兩岸共同抗日反帝光榮歷史的家族傳統,卻將在臺獨建構的歷史觀與世界觀裡繼續被顛倒黑白地詆毀為「叛匪」——先背叛日本殖民的「現代化德政」,再背叛國民黨的「反共保臺」,最後還背叛民進黨的「建國大業」。如此一來,本該做為統一後臺民回歸祖國、重拾尊嚴的英雄典範的葉盛吉與顏世鴻,豈不是真的枉死與白活?

葉盛吉依據良心與理性,從皇民蛻變成堅定的中國人,但臺獨勢力卻無所不用其極地扭曲葉盛吉的認同轉變,以為其樹立臺獨史觀話語權所用。

臺獨勢力壟斷、曲解、掩蓋「葉盛吉們」史料的行徑擢髮難數,而顏世鴻雖低調生活、手稿也多未出版,但不代表未被臺獨勢力甚至投機統派給盯上。假使如顏世鴻所料想,李登輝是因為戴國煇的介紹或《霜降》、《上海、上海》等自傳而探訪顏世鴻,這代表李登輝早已敏銳地察覺顏世鴻可能引發的政治波瀾與歷史衝擊。論政治波瀾,同樣身為中共地下黨人,曾領導李登輝所屬「新民主同志會」的劉沼光又是葉盛吉與顏世鴻的臺大醫學院學長,還是葉盛吉前任的醫學院支部書記,李登輝自然擔憂顏世鴻是否知悉自己入黨、退黨且叛黨的過往。譬如1995年底林洋港與郝柏村競選陣營猛烈攻訐李登輝的地下黨經歷,曾打算說服與李登輝同為地下黨人的郭明哲出面做證,但郭明哲卻認為「我沒有辦法做出對不起他的事。……加入共產黨又不是什麼罪惡,也不是不光榮的過去」、「我不想做選舉的工具」,於是郭明哲保持沉默以維護李登輝。但郭明哲的中國認同與李登輝格格不入,因此當1996年臺海危機之際,郭明哲曾沉痛得要求李登輝「你不能把臺灣帶到戰爭去」,卻只換來李登輝的敷衍,郭明哲回憶道「我看到他把兩岸搞得這麼緊張,連美國都要插手進來打仗。想想看,臺灣就這麼小,怎麼禁得起戰爭?更何況中國人打中國人,要死多少人啊!這樣的歷史錯誤,他怎麼可以犯呢?那時候,我確實很生他的氣。」見楊渡,《三兩個朋友》,臺北:大塊文化,2000年,頁242-243、252-254。22 徐淵濤亦發現李登輝曾於1996年參觀新光醫院,只為了看訪正擔任腎臟科主任的李蒼降之女李素慧,因此寫下耐人尋味的一段話:「以李登輝之現實、無情性格,對當年政治難友竟表現得出奇『念舊』與『禮遇』,其中緣由,就有待讀者自行深思了」。徐淵濤,《替李登輝卸妝》,臺北:徐淵濤出版,2000,頁297-298。徐淵濤父親為徐慶鐘,曾是李登輝就讀臺大農業經濟系時的老師,在李登輝的央求下,徐慶鐘還是李登輝向臺灣省保安司令部辦理「自新」的保釋人、1965年李登輝赴美留學的保證人,並推薦李登輝至臺灣省農林廳工作,可謂李登輝的學業與仕途「恩師」。但自從1983年徐慶鐘質疑李登輝的「八萬農業大軍」只是口號之後,與李登輝發生齟齬,兩人遂逐漸疏遠。據徐淵濤追憶,自李登輝於1988年繼任為總統後曾來拜訪過父親一次,爾後至1996年父親徐慶鐘病逝的期間,李登輝均從未再探視過這位恩師。23 故李登輝在1998年對顏世鴻表示「關注」,恐怕正有警告往日同志以安穩選情、維護個人神話的利益考量。

至於歷史衝擊,若李登輝當真仔細閱讀過顏世鴻的自傳,必能發現顏世鴻的存在、認同與身世,無一不是對李推許日本殖民「功績」、宣揚「臺灣認同」的反向重擊。因此李登輝可能盤算藉由親身觀察顏世鴻,推敲顏世鴻是否會威脅到自己的政治生命與臺獨理念。由此來看,狡獪的臺獨勢力絕不會輕易放過任何對其不利的反面證據,而這正是當前兩岸統派必須急起直追的要務——搶救臺灣地區地下黨人史料、奪回臺灣史話語權。否則若再遭「李登輝們」搶先占有、埋沒或扭曲這些英雄的歷史,葉盛吉、顏世鴻與其他或為抗擊日寇、或為新民主主義革命犧牲的烈士們,不是遭改頭換面成為「愛臺灣」獻身的熱血志士,就是繼續被辱罵為背叛「臺灣國」的赤色「叛匪」。

因此,關心國家統一的兩岸中國人,與其不斷重複「臺灣自古屬於中國」或一再宣告如何惠臺以促進兩岸「心靈契合」,倒不如睜眼看清迄今猶在病床上等待兩岸統一的顏世鴻老先生,研究他是如何在感性中培育對中國的溫情熱愛,在理性中深化對中國的殷切期許,並且在中國人的「大信不約」的氣節中堅守葉盛吉先烈之遺志,這才是臺灣人重新學習當個頂天立地中國人的楷模,也是大陸在促統與鞏固統一後局勢的進程中,最應援引、最應推許且最鮮活生動的人物。儘管如前所述,顏世鴻先生頗有顧炎武「慮以未成之作,誤天下學者」的自謙,不欲顯揚自己的回憶與事蹟,但這些正是「明學術,正人心,撥亂世以興太平之事」(清)顧炎武,〈初刻日知錄自序〉,《顧炎武全集》第21冊(上海:上海古籍出版社,2011年),頁76。24 的戰略關鍵。故倘若我們未注意顏世鴻的傳承與現實意義,甚至「以是刻之陋而棄之」同註24。25 ,以為顏世鴻先生的幾卷「瑣言」無足輕重,那兩岸中國人將在同臺獨勢力搶奪話語權與正當性的鬥爭中,繼續處於下風而不自覺。

惟英雄才能成為歷史敘事的主角,而匪類終將掃進歷史的垃圾堆!在「顏世鴻vs.李登輝」之間,我們要明辨「英雄vs.匪類」,堅持作到「誅奸諛於既死,發潛德之幽光」(唐)韓愈,〈答崔立之書〉,《韓昌黎全集》(北京:中國書店,1991年),頁245。26 ,不容青史盡成灰!