臺灣人是人,當然有人的意識,並且同時有「共相」和「殊相」的反映。所以,臺灣人不但是人,並且,也是中國漢民族的人,以「共相」而言,臺灣人必然反映中國漢民族和人類「共相」的意識,另一方面,以「殊相」而言,臺灣人必然有臺灣人特殊的意識反映,即「臺灣意識」,進而有「閩南人意識」和「客家人意識」的不同,還有「漳州意識」、「泉州意識」的不同,再進而有不同階級、家族,甚至個人的意識。

祖國意識和人格殖民化

1895年,日本據臺,並以武力鎮壓臺胞的反抗運動。面對這種壓迫,「共相」的漢民族意識更形突出。並且,漢民族意識固以滿清為異族,然而臺胞在抗日運動中,亦漸漸以漢民族意識迅速形成以清廷為中國政府的國家意識。這項國家意識也就是「祖國意識」。雖然後來中國的政權遽變,而身處日本殖民統治下的日本國民的臺胞,以中國為祖國的觀念則無改變。

臺胞屬構成中國最多人口之漢民族,此一血緣和文化上的事實。並不因為政治的改隸日本而改變,這項「客體」存在的事實,也必然反映在臺胞的意識中。這也就是陳其昌先生說的「臺灣人是天生的中國人」。

有人為了自己的身家性命和社會的既得利益(不一定是政治的),而以自己的漢民族意識向統治民族屈服。例如辜顯榮等御用紳士,甚至臺灣人當上了巡查補,比日本警察(巡查)還要兇。這是19世紀以來,世界各殖民地都發生的現象,甘心做統治民族的工具鄙視自己出生的民族和文化,並且以同化於統治民族為榮。這乃是殖民者對殖民人最大的精神傷害——「人格殖民化」。

忘掉民族性的白痴化教育

這種「人格殖民化」的現象,日據時代的文學家對此有生動的描述和反映,例如楊雲萍的《光臨》,陳虛谷的《榮歸》,楊守愚的《罰》,自滔的《失敗》,朱點人的《脫潁》。那些「人格殖民化」的「御用派」,在文學家的筆下,有下列的形象——

「他有時偷眼看座中的日本人,視線都一齊集在他身上,他愈覺得驕傲得意,他想對他們說,我是高文的合格者,是台椚的代表人物,是日本國的秀才,斷不是依你們想的尋常一樣的土人,劣等民族。」(陳虛谷,《榮歸》)

「一團豐潤的臉龐,分明帶著脂肪過多的樣子,一雙從金絲眼鏡裡透出來的眼睛,時時閃耀著高傲的光芒,頭髮是很光澤的,一身值錢的洋服,又是時髦而合緻,表現出御用派,紳士式底有閒階級架子!」(自滔,《失敗》)

進入戰爭體制後,日本對臺胞的「皇民化」運動更厲,「人格殖民化」也愈烈。陳火泉的《道》中的青年竟自言「菊花是菊花,櫻花才是花,牡丹就不是花嗎?臺灣人究竟不是皇民!啊!連人都稱不上!」「因血統不同,我才主張精神的系統。透過精神的系統而與神道的精神,大和精神交流」。

在「人格殖民化」下的意識反映正是王育德所說:「當時已有許多臺灣的知識分子,在日本國內和臺灣島內,處於跟日本人幾乎無法區別的狀態下,和日本人並肩活躍。前往中國和滿州、南洋打天下的臺灣人,被當地人視為日本人,體味到優越感。」

這種日本對臺胞的「人格殖民化」的創傷,戰後的日本學者西野英禮則將之歸咎於殖民教育的結果,並且,據他的觀察,戰後的臺灣仍留下「傷痕」。他說:

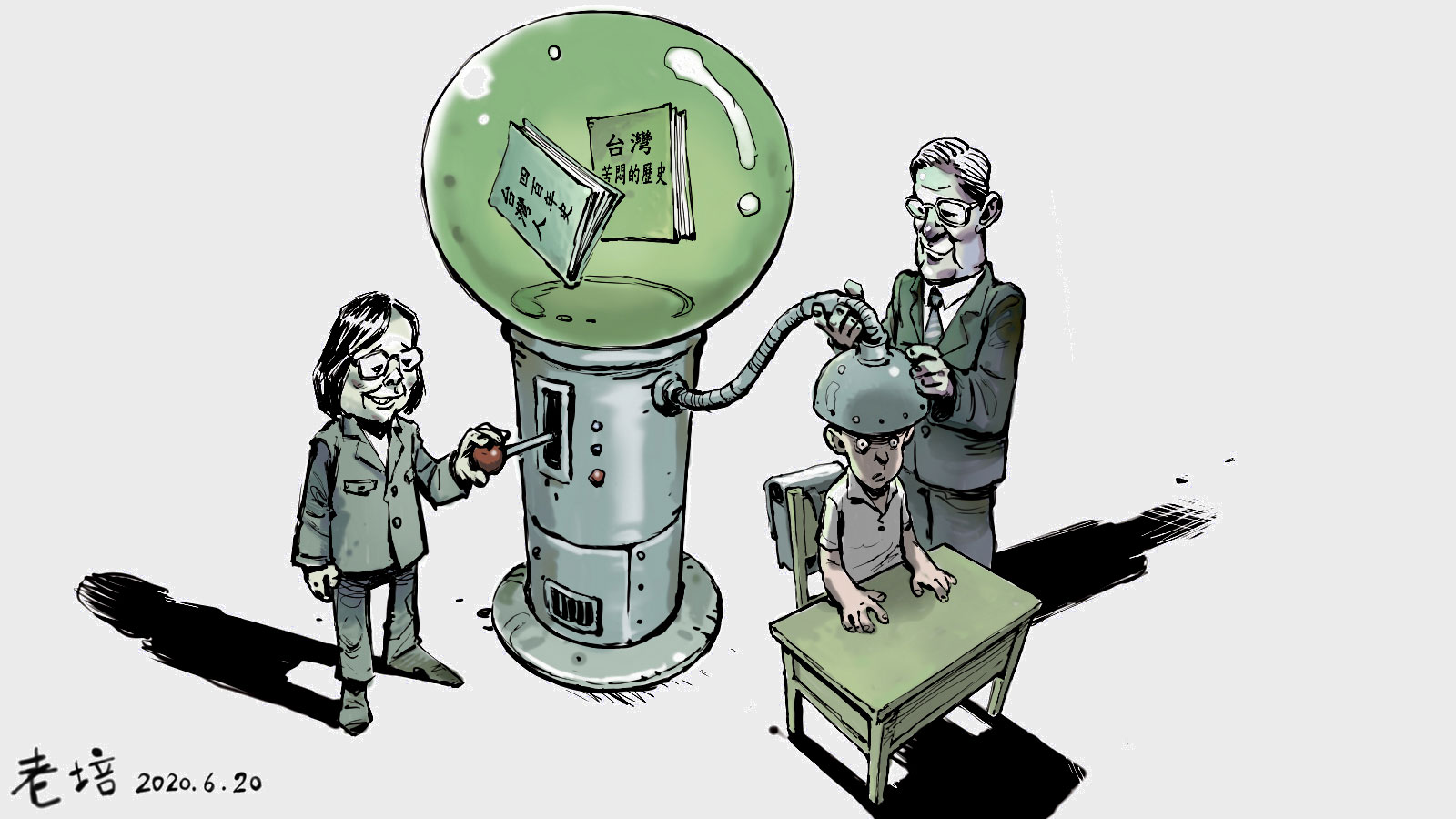

「由於日本人的教育,臺灣人民的精神負擔被破壞的情形很大,是無可比喻的;企圖使臺灣人忘掉民族性的白痴化教育的弊害,不知自此之後還要使臺灣民眾的痛苦再挨幾十年?我以為在日本的臺灣殖民地化之中,最受誇耀的教育制度的確立,不就是對於住民最野蠻的行為嗎?我以為這是比任何血腥的彈壓,還要來得野蠻!」

這種「人格殖民化」的意識反映,是真實的存在於一些臺胞的身上;也是反映了日本殖民政策的這項客體的存在。我們不能不說這也是一種「臺灣意識」,只不過這是一種反映臺灣人破壞自己民族主體性,而降伏於統治民族的一種「意識反映」。

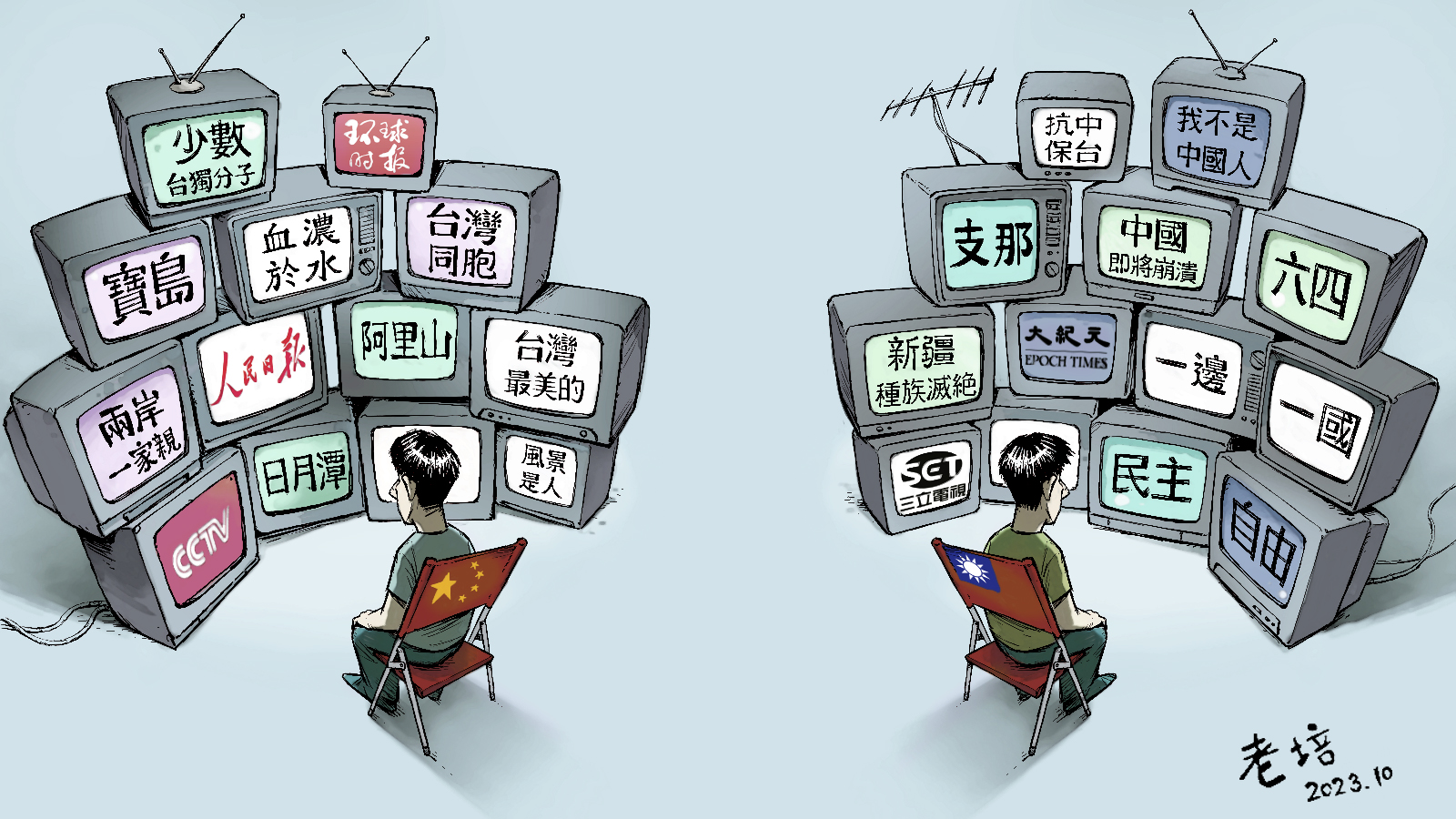

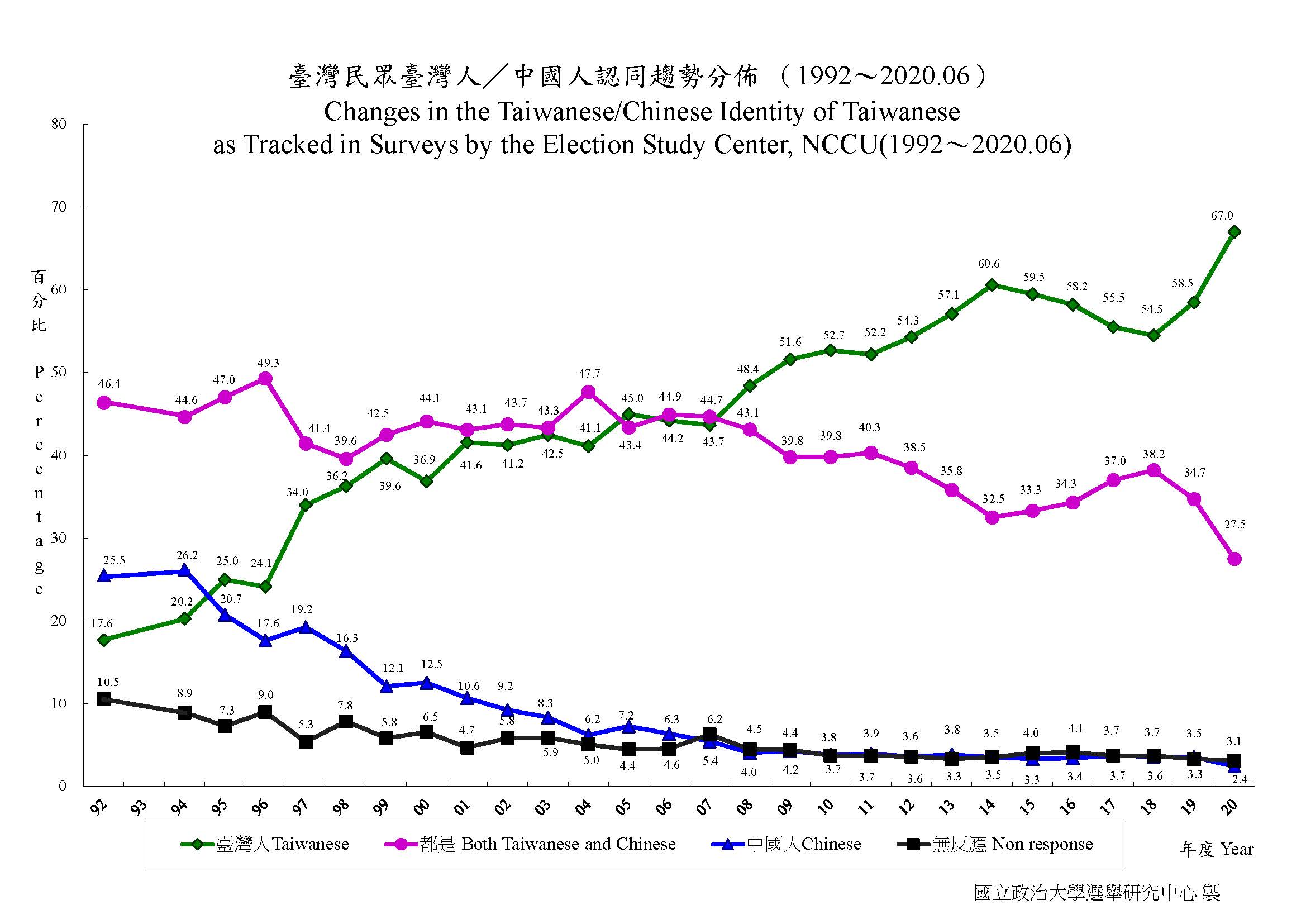

自1992年至2020年6月,臺灣民眾自認是「臺灣人而非中國人」的比率長期遞增至67%,自認是「中國人」的比率長期遞減至2.4%。多年來,臺獨派的「去中國化」工程已成功使絕大部分的臺灣民眾「認異」於中國。(資料擷取自:政治大學選舉研究中心)

臺灣共產黨與「臺灣民族」

日據時代除了「御用派」之外,還有「祖國派」、「臺灣派」和「無產青年」一派。他們則是努力於保持自己民族的主體性和自尊,與統治民族抗爭。他們也各自站在自己的政治和階級立場,反映了和民族「共相」的意識,也反映了臺灣社會的「殊相」意識,甚至反映了各自的政治和階級立場的「殊相」意識。

以反映漢民族「共相」意識而言,以蔣渭水為首的「祖國派」固不用多說,「臺灣派」則以林獻堂為首一生謹言慎行,但還是發生「祖國事件」,被日本人指為「非國民」。光復後,在陳儀的阻撓下,〔林獻堂〕還是參加了「臺灣光復致敬團」,代表「臺灣光復致敬團」發表談話云:「應知臺胞在過去50年中,不斷向日本帝國主義鬥爭,壯烈犧牲,前仆後繼,所為何來?簡言之,為民族主義也,明乎此一切可不辯自明矣。」「650萬臺胞,不但在敵人治下無時或忘祖國,對於祖國數十年來的內憂外患尤極關切。」

其實「臺灣派」心懷祖國意識,在日據時期的日本統治當局也是很明瞭的。所以「祖國派」和「臺灣派」的區別,並不在於祖國意識的有無,而是鬥爭策略的不同。用現在的話來講,「祖國派」傾向於「體制外改革」,「臺灣派」則傾向於「體制內改革」而已。

至於「無產青年」,有較嚴密組織的是臺灣共產黨,既提出「臺灣民族」,又主張「臺灣獨立」。「臺灣民族」一辭乃1928年,臺共在其政治大綱中所提出來的。其原文如次:

「未開化的高山族是臺灣最早期的居民。在16世紀的前半期,西方的先進國家荷蘭開始占領這蠻荒島嶼的南部,西班牙則占領北部。這就是臺灣殖民地歷史的序幕。在1660年代,被滿清所擊敗的鄭成功率領士兵東渡臺灣,把那些為數甚少的荷蘭人和西班牙人驅逐島外。接著,居留在島上的原住民也逐漸受到壓迫,土地漸次被剝奪,終於完全被漢人趕進深山林裡。在這段時期,土地大都為鄭氏家族以及其部屬所分割占領。從那個時期以後,中國南方移民臺灣的漢人增加了許多;所謂臺灣民族就是由這些中國南方移民渡臺灣後所結合形成的。」

臺共這段的敘述,很明白的指出「臺灣民族」乃是大陸漢民族的移民,這顯然是針對日本的大和民族而發的。臺共又在「黨的當前任務」中,明白宣示「擁護中國革命」,而言「這是極為重要的工作,所以我黨的主要任務是要盡力介紹中國革命的性質及各種事件,而在可能的時期,動員群眾,利用示威運動等方法來和中國革命相呼應,共同來反抗世界性的帝國主義。」

至於臺共主張「建立臺灣共和國」,現在仍然健在的臺共黨員郭德欽在1986年言:「我們本想聯合中國的革命力量來反抗日本,但中國本身軍閥割據,內戰不已。所以轉而想利用當時國際上盛行的『殖民地獨立』的思潮,想聯合各弱小民族,反抗日本帝國主義,使臺灣先從日本殖民地統治下獨立出來,再回歸中國。」

失去祖國意識的「御用派」

臺灣抗日前輩黃玉齋在1925年出版的《臺灣革命史》中即言有「臺灣獨立派」,而說:

「這派發達很早,如本書前面所講的,說他是『臺灣獨立派』亦可;說他是『臺灣光復派』也無不可!我們所謂:臺灣人,個個都是中國人。總而言之,所謂:『獨立派』舍去極端自主外,都是要做中國的一省呀!最近極端獨立派的論調是說:『現在中國內受軍閥橫行,外受列強壓迫,幾乎自身不能顧了,焉能顧及我們臺灣呢?』他們的結論還是:現在應該臺民治臺,將來還是做中國的一部分!」

可見日據時代,除降伏於殖民統治的「御用派」外,「祖國派」、「臺灣派」、「無產青年」,莫不具有反映臺灣人「共相」的「祖國意識」。失去了「祖國意識」,那是「御用派」所「獨」有的「意識」。

戰後的「臺灣獨立」有二個來源,一是1945年8月16日,「御用派」的辜振甫、林熊祥、許丙等與日本少壯軍人牧澤義夫、中宮牾郎等的陰謀臺灣獨立。但因「御用派」惡名昭彰,另外當時臺胞正浸淫在臺灣光復的興奮中,所以,並未引起臺胞的共鳴。

另外一個「臺灣獨立」的來源,則是來自美國的對臺政策。而有「二二八事件」之後,由柯喬治(G. Kerr)(編按:即葛超智)等人支持的廖文毅、廖文奎兄弟的「臺灣再解放聯盟」,為符合「民族自決」以達成臺灣獨立的要件,他們也泡製了一個「臺灣民族」,但與臺共的「臺灣民族」不同,而宣稱「臺灣人是混合血統,與周圍任何國家,並無自然連繫」。這種「血統論」的臺灣民族不具說服力後,又製造了經濟論、階級論、文化論、意識論,反正就是要否定臺灣人是中國漢民族,並指責漢民族意識為「大漢沙文主義」,且對中國和中國文化充滿了鄙視和敵意。

臺獨論的意識沙文主義

謝里法在第二期《民進報》發表的〈從二二八事件看臺灣知識分子的歷史盲點〉,也指責「戰後臺灣知識分子所做最大努力是推銷(或代銷)中國文化,他們不知道中國近代文化的一無是處,而古代文化也只供學者研究,對當今的社會已無實用價值。」

這正是西野英禮所言「使臺灣人忘掉民族性的白痴化教育的弊害」的延續。尤其謝里法以臺灣人未能同化為日本人為憾,以「御用派」立場,批判臺胞抗日運動。這種「臺灣意識」與「祖國派」、「臺灣派」、「無產青年」都不合,而只能和「御用派」前後呼應。

謝里法的文章出現後,即引起陳其昌等十位抗日老人(其中包括當年的「祖國派」、「臺灣派」和「無產青年」)的抗議,而《民進報》則答覆這十位老人曰:「我們寧願回到臺灣人的立場上」(參見:陳其昌〈一群八十歲抗日老人給民進黨的一封公開信,《遠望》2017年2月號〉)。甚至還有人妄說陳其昌等抗日老人所創辦的《遠望》雜誌不具「臺灣意識」。

到底是謝里法以「御用派」立場批判臺胞抗日運動是「臺灣人的立場」呢?還〔是〕其陳其昌等人才是「臺灣人的立場」呢?即使我們不否定「御用派」也是臺灣人,有「臺灣人的立場」,但是非「御用派」就不是臺灣人,沒有「臺灣人的立場」嗎?再者,否定自己民族立場反華的臺獨意識是「臺灣意識」,難道肯定自己民族立場主張祖國統一的臺灣意識就不是臺灣意識嗎?這未免是臺獨論的意識沙文主義吧。並且,這也是是非的顛倒和價值的倒錯。雖然,我們不否認日據時代「御用派」也是「臺灣意識」,但無論如何,這是一種被扭曲的臺灣意識的反映。

這種臺獨意識的形成,除了「人格殖民化」的「御用派」意識的延長外,還應當包括美國的對臺政策,和將近四十多年來,以外省人為主的國民黨政權在臺的高壓統治,及恐共的對大陸的隔離政策(如以大陸為「匪區」,以大陸同胞為「共匪」及僅以臺灣為「我國」的宣傳)。並且,在光復及遷臺之初,摧殘臺灣抗日一代志士,而與「御用派」共治臺灣,「御用派」的「臺灣意識」遂成為臺灣人社會中的合法主流。再加上美國對臺政策或新殖民化的宣傳,反華的分離主義遂甚囂塵上。如果國民黨的「三不政策」繼續下去,我們可以預料的是,臺灣分離主義將會繼續增長。

回歸真正臺灣人的立場

臺獨在現實政治上的不可能性,我已在〈統獨問題與臺灣前途〉一文中有所分析。本文則要指出:否定自己出生民族的反華臺獨意識,只是一種被扭曲的「臺灣意識」;10位抗日老人才是代表了臺灣人反抗傳統的反映臺灣人民族立場的臺灣意識。要回到臺灣人立場的,恐怕應該是異化的「臺灣意識」者謝里法吧。

1987年6月20日於新店